“真是太有缘分了,没想到35年后我们还能再见!”10月21日下午,在中山市火炬高新区五星小区蓢尾村的陈氏宗祠前,“中山好人”曾旻雨难掩激动之情,紧紧握住陈艺海的手,将一张35年前拍摄的照片递到他手中。

这张拍摄于1990年夏收时节的照片,见证了中山乡村的朴素岁月。曾旻雨回忆,当年他骑单车去民众街道摄影创作,经过中山港大道附近的蓢尾村时,偶然捕捉到男孩与狗嬉戏玩耍的温情瞬间。“那时一卷胶片只有36张,每一张都珍贵。我希望能找到这位村童,把这份珍贵的童年记忆还给他。”

寻人:老照片牵动村民心

寻人:老照片牵动村民心

曾旻雨是土生土长的中山石岐人。20世纪80年代,他购买了自己的第一台相机。从此,他几十年如一日地坚持用影像记录中山群众生活和城市变迁。

他拍摄的这张照片中,一位身着蓝白条纹衣服的小男孩正与一头浅棕色大狗玩耍,狗狗温顺乖巧,身后瓷砖墙上“蓢尾村大道”几个字依稀可辨。

本报记者了解到曾旻雨的心愿后,联合蓢尾村“本地通”摄友陈桂孚展开了寻访。凭借对村貌的熟悉,陈桂孚猜测照片中的孩子是本地人。

“看到照片上‘蓢尾村大道’这几个字,我就开始在脑海里回想村里哪些地方有这样的路碑。”陈桂孚老人一边端详着照片,一边向记者说道。20世纪90年代,很少有外地小孩到村里玩耍,他端详照片中小孩的模样,越看越觉得像是村里的阿海,于是赶忙打电话给阿海的妈妈吕娟:“阿娟,你快看看,这是不是你们家阿海?”

吕娟一眼认出了儿子幼时的模样,激动地说:“就是他!那件蓝白条纹上衣还是我亲手缝制的,胸前的图案是在村里印花厂做的。”吕娟介绍,儿子陈艺海1987年出生,今年39岁了。“他当时还不到4岁,这张照片实在是太珍贵、太难得了。”

重逢:祠堂前共忆乡村变迁

重逢:祠堂前共忆乡村变迁

“当年那只狗我们家养了十多年,特别温顺。”21日下午,在修葺一新的陈氏宗祠前,陈艺海和曾旻雨如约相见。陈艺海指着照片激动地说道,“看到这张照片,小时候的点点滴滴一下子就涌上心头了。”

陈氏祠堂前广场,曾是陈艺海儿时的乐园。“我家距离陈氏宗祠不到200米,那时候玩具很少,玩稻草、泥沙,下塘抓鱼,这些简单的活动就能让我们快乐一整天,宗祠旁边的斜坡也被我们当成滑梯玩。”回忆起童年时光,陈艺海脸上洋溢着幸福的笑容。

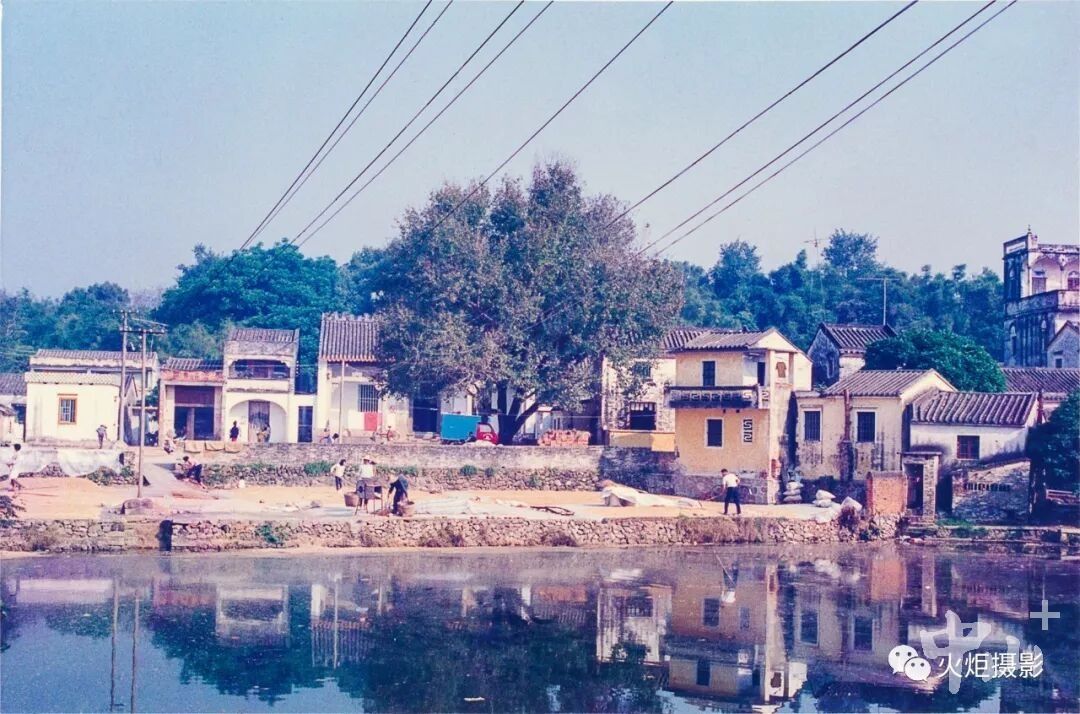

“纪实摄影的魅力就在于,每一张照片都是时代的印记。35年过去了,村庄发生了翻天覆地的变化,但那份浓浓的乡土人情却未曾改变。”曾旻雨感慨地说。当年他经过蓢尾村拍下村童的照片后,还在陈氏宗祠前拍摄了2张照片,其中一张是蓢尾村村民在陈氏宗祠前的晒谷场劳作的场景。“这几张照片我都保存得很好。”曾旻雨一边说一边展开另一张经过数码处理放大、用宣纸装裱好的照片。村民们兴奋地围上前,直观感受35年的岁月变迁。

记者看到,这张照片中,村民们正在陈氏宗祠前的晒谷场上扬谷劳作,阳光将他们的身影拉得长长的,池塘倒映着岸边的景象,旁边还有几棵大树和电线杆,整个画面极具油画质感。

“这个围栏处就是当年池塘的位置,我们经常站在塘边抓鱼,每次都会被父母责骂要注意安全。”陈艺海指着宗祠前的健身器材区说道,“以前晒谷场前有好几级台阶通向池塘,现在池塘变小了,部分区域被填平,建起了休闲石凳和健身区。”而当年他们玩耍的土坡“滑梯”,早已被高楼大厦取代。

临别之际,两个人在陈艺海家中合影留念。曾旻雨表示,这次重逢更坚定了他用镜头记录中山的决心:“35年一晃而过,但照片让时代的印记得以保存。我将继续用‘摄影’+‘公益’的方式,让更多人看到中山的成长与温暖。”

编辑 张英 二审 黄廉捷 三审 吴森林