在中山市小榄镇花灯街的一间老店里,五彩斑斓的灯笼下,11岁的何梓豪正在帮父亲整理着花灯材料包。这里不仅是他的家,更是承载着六百年小榄花灯制作技艺的传承之所。

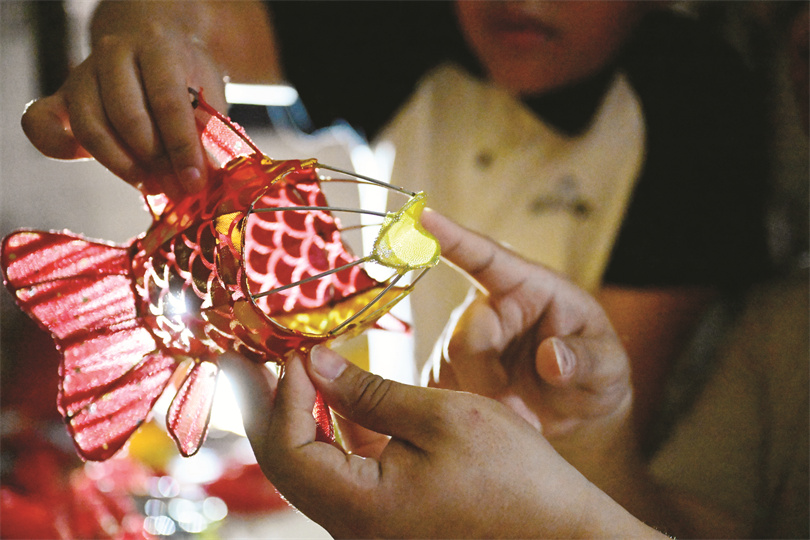

推开“镇伟花灯店”的玻璃门,仿佛进入了一个梦幻的灯笼世界。头顶悬挂着各式各样的花灯:灵动的鲤鱼灯、传统的八角灯、怀旧的兔子灯……这些都是何梓豪最熟悉的“玩具”。

在这间由爷爷创立于1994年的老店里,何梓豪度过了整个童年。他常听妈妈讲以前爷爷总是在画画和娴熟地拗出灯笼的骨架。到他记事后,爷爷的影子移到父亲身上,父亲何鸿辉总是埋头制作灯笼,研究改进做灯笼的材料,妈妈会在电脑上设计新式图案,再用耐用的材料打印出来。如果周末有花灯制作体验活动,何梓豪就最欢喜,因为又可以跟随父母外出,去不同的地方教同龄人做花灯。最近,一家人还常有机会到创意市集摆摊,梓豪最积极向人们推介小榄花灯,妈妈说他一摆摊就成为“社牛”。

平时一有空,何鸿辉便给儿子何梓豪讲解花灯的故事。

这种耳濡目染的熏陶,让何梓豪对花灯产生了特殊的情感。“虽然他现在还不会独立制作完整的花灯,但每个步骤都了然于心。”母亲黄燕莹说。从骨架塑形到贴布装饰,从绘制图案到组装成品,这些工序构成了何梓豪童年最深刻的记忆。

小榄花灯制作技艺始于明代,至今已有六百多年历史。2015年,这项融合了竹艺、书画、剪纸等多种技艺的传统工艺被列入中山市非物质文化遗产名录。

何镇伟是这条传承链上的关键一环。这位老手艺人原本经营五金店,因为街坊邻居的喜爱,逐渐转型专职制作花灯。“那时候每到中秋,家家户户都会自己做灯笼。”40岁的何鸿辉回忆父亲的话,“他做的灯笼特别生动,鱼灯嘴角的弧度稍微改变,整条鱼就显得活灵活现。”

2015年,何镇伟出国定居,儿子何鸿辉接手了花灯店,并像父亲一样坚持手工制作。2022年,何鸿辉被评为中山市非物质文化遗产代表性传承人,这既是对他技艺的认可,也是对坚守的肯定。

“我们没想过要赚大钱,就是觉得这么好看的花灯如果消失了,太可惜了。”黄燕莹说。正是这份朴素的情感,让传统技艺得以延续。

在坚守传统的同时,何鸿辉夫妇也在积极探索非遗的现代表达。他们开发了花灯制作材料包,走进学校和社区开展体验课;他们创新设计,将卡通元素融入传统造型,做个性化订制;拓展应用场景,让花灯从节庆用品转变为文旅产品。

这些努力正在收获成效。如今,花灯店从原来单纯的中秋节生意,发展到全年都有订单;从本地街坊光顾,到吸引各地的游客;从单一成品销售,到材料包、体验课多元推广。

只要不是在上学期间,夫妇俩都会带着儿子去参与所有关于小榄花灯制作的展示活动,何梓豪会协助父亲分发材料、给小朋友示范简单步骤。何梓豪常常被同学们羡慕。

其实最感到骄傲的是爷爷何镇伟,儿子能够继承他的手艺,一家人将小榄花灯制作这项技艺以最简易明白的方式传向大众。黄燕莹说:“爷爷常常以儿子何鸿辉为荣。”

夫妇俩表示,非遗传承最难的不是技艺本身,而是找到与时代的连接点。在他们看来,儿子这一代虽然未必都会成为专业手艺人,但只要他们了解、喜爱这些传统文化,说不定在哪个时候、哪个地方就会“发芽”,传承就有希望。

何梓豪一家让我们看到:非遗保护不一定要刻意培养“小传承人”,更重要的是营造文化氛围。当传统成为生活的一部分,当技艺融入成长的记忆,传承就会自然发生。

何鸿辉指导儿子何梓豪如何给花灯裱糊,使花灯的形象更加饱满好看。

何鸿辉指导儿子在竹篾上量尺寸。

何梓豪在学习折篾(又叫弯篾),将竹篾放在火尖上预热,待其软化后按造型需要弯曲定型。

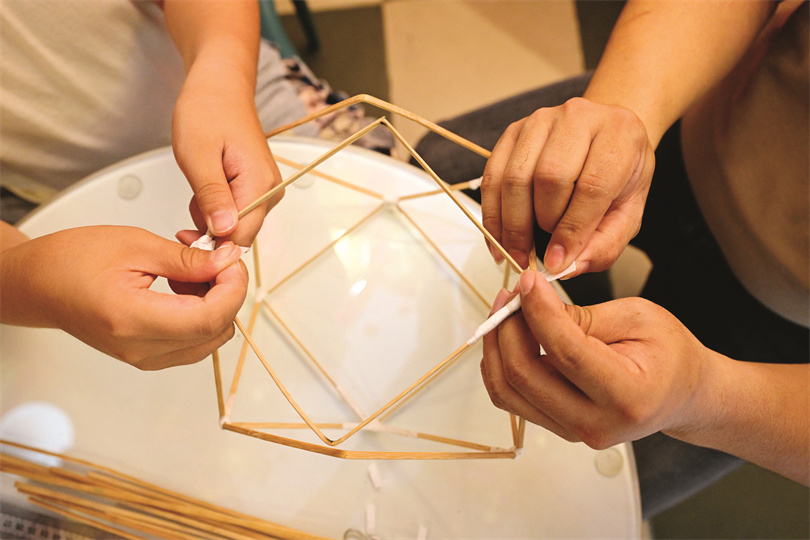

用沙纸扎花灯骨架。

在灯光照射下,手工花灯栩栩如生。

摄影|余兆宇

编辑 刘永盛 二审 明剑 三审 陈浩勤