作为典型工业城市的中山,其工业数据往往是反映全市经济发展的“晴雨表”。

2025年上半年,中山不少镇街交出亮眼成绩单。在工业投资领域,东区街道以51.6%的增速领跑全市,沙溪镇工业技改投资增至269%,五桂山街道、古镇镇、黄圃镇、南区街道等镇街的工业投资均保持两位数增长。从规上工业增加值来看,板芙镇(16.2%)、翠亨新区(15.9%)、南头镇(12.9%)位列前三,大幅领先广东全省(4.0%)和中山全市(4.4%)平均水平。亮眼数据背后,是中山这座制造业城市关于空间重构、动能转换的深度变革。

空间革命

空间革命

从“低效洼地”到“产业高地”蝶变

黄圃镇马安村的清晨,57亩土地上正上演着脱胎换骨的蝶变。曾以五金、酸洗为主的低效产业园;如今,14万平方米的现代化园区拔地而起,首批9家企业带着智能装备、新材料项目入驻。“改造后预计年产值达每亩1200万元,年税收每亩82万元,是改造前的约10倍。”中山城建·中南高科·智造港项目招商负责人李洪志的话语中,道出了低效工业园“寸土生金”的蝶变。

这场空间革命的逻辑,在东区街道得到更清晰的印证。富集云谷数字产业园内,133亩土地正孕育着中心城区产业升级的希望。作为东区首个“工改工”标杆项目,其40%的建成面积已完成企业入驻装修,全球自适应机器人佼佼者非夕科技将华南总部落于此地。非夕科技副总裁胡晓平的选择,折射出优质空间对高端产业的磁吸效应,“这里既有制造业深厚土壤,又有政府推动智能升级的坚定决心。”

数据显示,东区通过九亩湾、溢盈、市一建三大工改项目,累计投入超15亿元,未来将释放40万平方米产业空间。这种空间再造的力度,直接转化为工业投资的持续领跑:2023年增长107%,2024年增至247%,2025年上半年再以51%的增速蝉联榜首。在土地资源紧缺的背景下,“工改”已成为各镇街撬动工业投资的核心杠杆,黄圃11个工改项目同步推进;沙溪整备土地400亩、在建厂房80万平方米;五桂山工改项目更扛起全街道近八成工业投资,共同演绎着“旧土地迸发新动能”的故事。

政企共振

政企共振

从“政策红利”向“发展实效”转化

沙溪镇工业信息和科技商务局工作人员下沉一线,携带《技术改造投资项目资助实施细则》走进广东思诺得环保科技有限公司生产车间,开展“政策进企”精准服务。这场直面企业的现场办公,正推动惠企红利转化为实打实的投资动能与创新活力。

这样的生动实践,在沙溪镇269%的工业技改投资增速里得到了有力印证。通过系统梳理政策清单,结合领导联系企业和“企业管家”走访机制,该镇上半年完成6个技改备案项目,计划总投资约0.55亿元。通伟、金鼎等企业申报数字化示范工厂(车间)奖补的背后,是政府“送服务”与企业“抢机遇”的双向奔赴。

这种共振效应也在中山各镇街形成涟漪。东区为华海精密3天内协调出8000平方米厂房,推动其产值增长76%;为佳维、美速派驻专家指导数字化转型,带动两家企业产值分别增长16.12%、50%;五桂山实施“一企一策”,推动本土龙头荃胜技改投入增加398.9%,思锐增长39.25%,同时吸引中山立达计划投入超10亿元建厂房,形成“内外双驱动”格局。

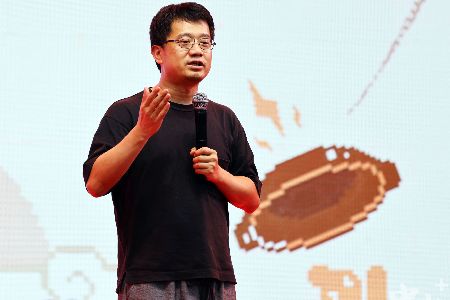

资本活水的注入,为政企协同向更深层次推进提供了有力支撑。富集云谷“人工智能+”产业创新大会上,1亿元“数智领航”产业基金启动,22家金融机构组成“星月共融”联盟。正如广东省创投协会顾问李春洪所言:“中小企业应用AI需要资本、技术、人才、场景四轮驱动,联盟要携手东区打通关键环节。”政策、资本与产业的三角支撑,正在构建更具韧性的发展生态。

赛道聚焦

赛道聚焦

从“全面铺开”到“精准突破”转型

当东区将目光锁定数字经济、智能芯片、低空经济等都市型工业;黄圃主攻“智能家居、智慧家电”;沙溪聚焦“服装智能化+新能源储能”……中山镇街的产业布局正在告别“撒胡椒面”的粗放模式,转向“攥紧拳头”的精准发力。

东区的实践颇具代表性。依托移动、中软等数字赋能平台,推动制造业企业数字化转型,加快跨境电商选品中心建设,引进阿里巴巴全球速卖通产业园。“目标是构建有竞争力的都市型工业体系。”东区街道工业信息和科技商务局负责人的话语,表明了让每一笔投资都精准嵌入产业链关键环节的坚定决心。

这种战略定力在黄圃镇显现成效。依托京东、美的、TCL等龙头企业形成的成熟产业链,该镇“工改”项目正打造“聚焦智造前沿、赋能产业升级”的科技创新园区。沙溪镇则通过申联二期年产2000万件智能服装项目,推动传统服装产业智能化升级,如山双碳产业园的落地,填补了储能技术和新能源产业关键环节的空白。

深中通道的通车,为这种聚焦发展注入新变量。数字医疗企业森亿智能将南方总部落在东区,其全球首个AI诊所已在沙特试运营;潮隐科技携能“讲”190多国语言的AI外贸数字业务员进驻。这些案例都印证着一个规律:当产业集中度、空间适配度与服务流畅度形成合力,区域经济的抗风险能力便会显著提升。

从锌铁棚厂房到现代化产业园,从政策文件到企业车间,从全面铺开到精准突破,中山工业投资逆势增长,不仅是一组数字的跃升,更是“制造业当家”战略下,城市治理能力与产业发展规律深度耦合的结果。

一线案例

闲置物业变身餐饮新地标

从长江路拐入绿华园餐厅,仿若闯入一幅流动的古雅长卷。青瓦灰墙错落,飞檐翘角藏着岁月韵味,朱红宫灯添了几分灵动。穿堂过廊间,一方活水池塘如镜,锦鲤穿梭于嶙峋山石、苍劲松石间,涟漪里晃着亭台倒影。游廊栈道上,游客或驻足赏景,或拍照留念,身影与景致相融。

难以想象,这片极具传统美学张力的空间,前身竟是一处荒废多年的餐饮酒店综合体。“自2019年关停后,这里建筑破败、设施老旧,成为被城市遗忘的角落。”项目负责人、中山市饮食业商会会长陈健伟坦言,“但我们看中了它的空间潜力和文化价值。”

在东区街道“工改”政策与文旅专项扶持的双重赋能下,这块沉睡的土地被彻底激活。中山市绿华园餐饮有限公司总投资3000万元,在保留原有的中式庭院建筑理念的基础上,融入现代健康餐饮元素,旨在着力打造出集美食博物馆、培训基地、新媒体美食直播基地于一体的文旅消费场景。目前,绿华园已同步申报3A级旅游景区,有望成为中山餐饮示范项目。

试营业期间,绿华园迎来“开门红”。8月17日至31日,原本规划1200个席位的园区单日接待峰值超2000人,翻台率接近200%,其中约65%的顾客来自珠海、深圳、广州等周边城市。陈健伟坦言,火爆场面的背后,是他们对消费需求的精准捕捉,“中山美食+康养主题”契合当下健康消费趋势,园林环境能满足亲子家庭、年轻群体等多元客群期待。

从废弃空间到文旅热土,绿华园的“爆改”之路,深刻体现出中山以“工改”思维盘活低效资源、以“产业+”逻辑重塑产业发展之路。当旧厂房变身数字产业园、闲置地崛起美食新地标,中山正以空间重构与业态创新,持续书写制造业城市转型升级的生动实践。

编辑 袁凤云 二审 周振捷 三审 陈慧