中山市翠亨新区(南朗街道)关塘村

是“百千万工程”省级典型培育村

该村抓住自身特色资源优势

大力探索发展新模式

走出了一条特色发展之路

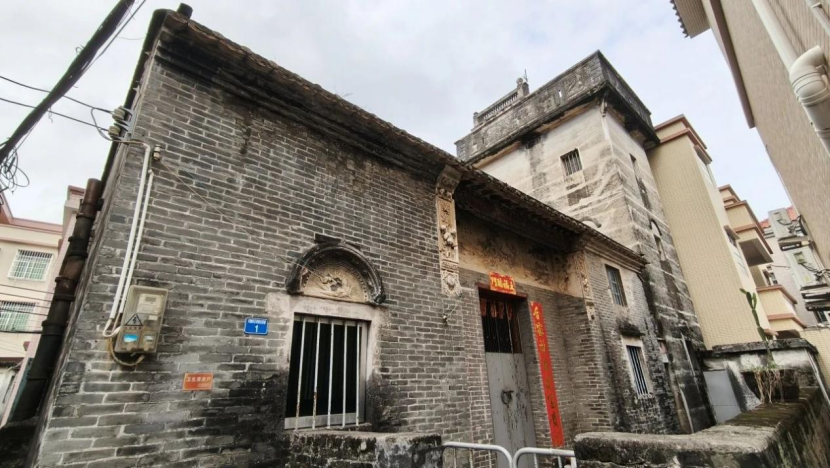

在关塘村,矗立着30座百年碉楼,是南朗街道现存碉楼最多的村落,占街道碉楼总数的半数以上。这些以夯土、砖石、钢筋水泥为骨,枪眼瞭望口为魂的建筑,曾是村民抵御外敌、守护家园的堡垒,如今更是承载着村落历史记忆、凝聚乡愁的文化地标。

近年来,关塘村将碉楼文化保护传承作为村实施“百千万工程”文化强基的关键抓手,通过“保护+创新”模式,让沉寂多年的碉楼重新“活”了起来,为“百千万工程”建设注入新动能。

建档立案,筑牢文化根基

为了更好地保护和传承珍贵的碉楼文化遗产,关塘村组织工作团队穿行于青砖黛瓦间,遍访屋主与代管人,在斑驳墙体与旧时梁枋中打捞散落的历史记忆,深入挖掘其背后的历史故事和建筑特色。

在充分调研的基础上建立“一楼一档”数据库,创建碉楼绘图,形成《关塘村碉楼文化》系列资料,并通过关塘村微信公众号持续对碉楼文化进行宣传推广。这些扎实的固本举措,夯实了关塘村的文化根基。

旧址生辉,织就多维共生

关塘村碉楼建筑年代久远,部分建筑长期无人居住缺乏管护,针对部分碉楼墙体开裂、木构件腐朽等问题,村里坚持“最小干预”原则,争取文物保护专项资金,组织工匠采用传统工艺修缮。

东桠白鸽队队部旧址是关塘村最负盛名的碉楼建筑,为了让广大游客更好的了解那段烽火岁月和历史场景,放飞“关”在雕楼内的“白鸽精神”,关塘村积极争取各方资金,村民们也主动参与,以白鸽队队部旧址为核心,将旁边闲置铁皮房改造成多功能党群服务站,不断提升碉楼周边环境,先后建成白鸽队党建阵地、东桠森林公园、榕树头休闲广场等周边配套,进一步激活碉楼的文化枢纽功能,打造关塘村文化地标,实现历史保护、生态休闲、红色教育三位一体发展,形成“政府主导、村民参与”的保护合力。

薪火相传,传播碉楼记忆

为了让年轻一辈更深入了解关塘村碉楼历史,传承村落记忆与故事,让传统文化在下一代心中生根发芽,关塘村组织开展了“聆听碉楼往事 讲述碉楼故事”等碉楼研学系列活动,通过实地考察、搭建碉楼积木模型、充当小小讲解员等寓教于乐的方式,让青少年近距离接触碉楼文化,感受华侨历史和革命岁月,并在学习与实践中解锁“讲解员”新身份,成为碉楼文化的小小传承人。

如今,在重要传统节日,村民们会在碉楼前举办舞狮、嗞火把、猜灯谜等传统活动,让老建筑重新成为村文化中心,融入村民日常生活。

符号再造,擦亮乡村名片

为激发村民的认同感与归属感,塑造关塘村独特文化身份,关塘村邀请本村青年设计师将村内典型的中西合璧碉楼和市内罕见的夯土结构碉楼、白鸽队闪耀的革命斗争历史、生机勃勃的百年古树、精美的灯影花等独特元素凝练为直观的视觉符号,设计了关塘村村标和系列文创产品。

这些产品既承袭传统建筑装饰的精髓,又赋予现代标识的简洁美感,方寸之间,浓缩了关塘村独特的建筑遗产、红色记忆,成为凝聚乡土情怀的新名片,让关塘村的故事通过视觉语言被更多人看见、记住、传播。

从“关起门来保护”到“融入村民生活”,关塘村通过“保护+创新”模式,让碉楼从静态遗产转化为动态文化资源,关塘村的碉楼保护实践,不仅守住了历史根脉,更为关塘村“百千万工程”建设提供了强劲动力。

下一步,关塘村计划引入专业运营团队,探索碉楼在新时代的新功能、新用途,开发碉楼主题研学课程,引入乡村新业态,提升碉楼现实价值,让这些百年建筑在新时代继续讲述乡村故事,见证“百千万工程”在关塘村落地生花。

编辑:叶紫潇 副总编辑:林锦玲 总编审:梁智昌 信息来源:南朗街道关塘村党群服务中心、翠亨新区党建综合办公室 投稿邮箱:3862758436@qq.com(欢迎大家积极投稿,投稿请附上联系方式) (推文素材如有内容、版权等问题,请与编辑联系,以便支付稿酬。转载“翠亨新区”公众号原创内容,请联系编辑取得书面授权!)