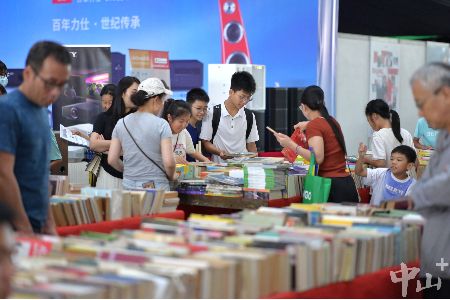

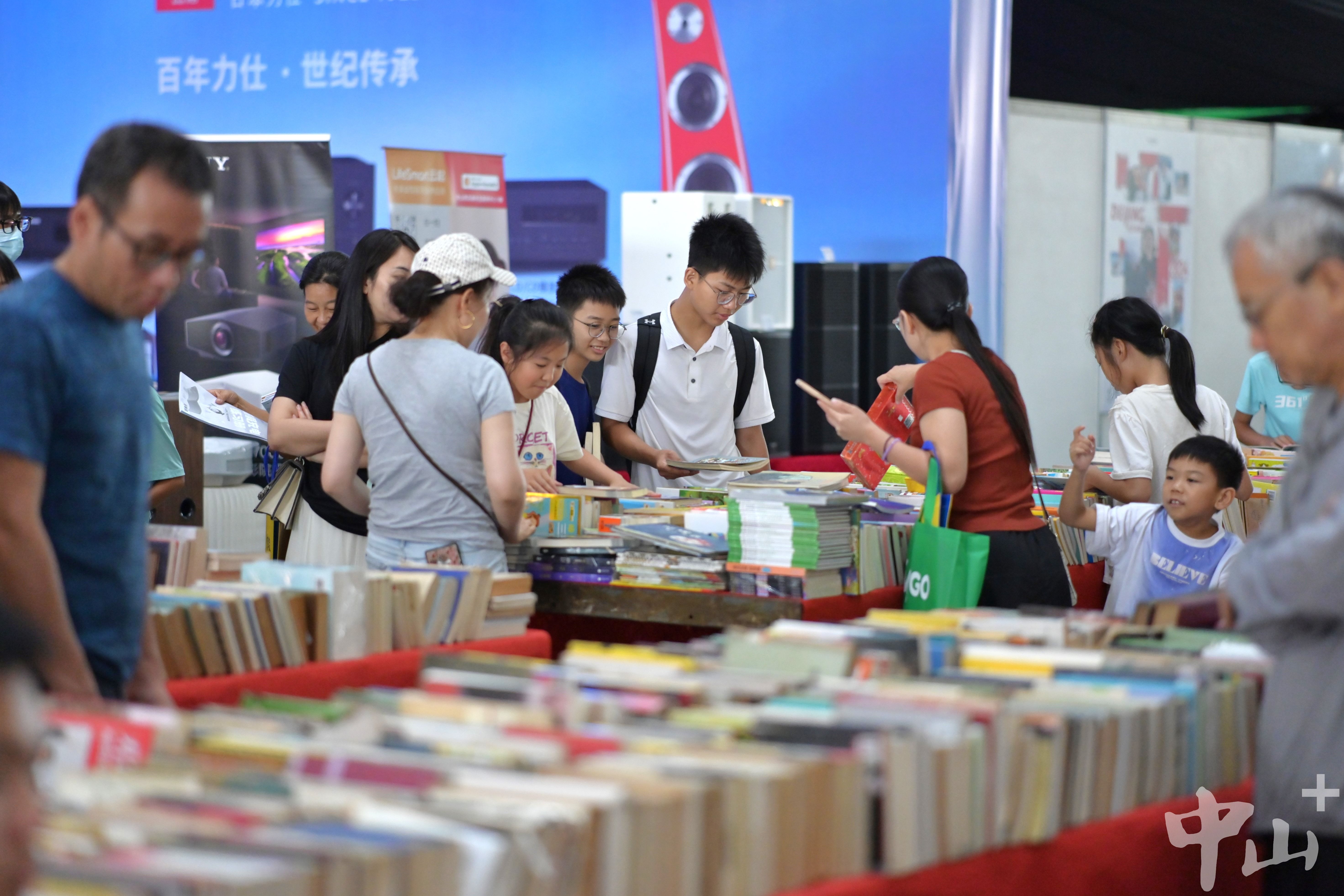

蝉鸣渐弱,雁将南飞,在这充满诗意的时节,备受瞩目的2025南国书香节中山分会场暨第十七届中山书展(以下简称“中山书展”)圆满落下帷幕。这场为期5天的文化盛宴,如暮鼓晨钟,虽重槌已落,却依旧余音绕梁,久久回荡在读者心间。作为主会场的中山博览中心,其间如同一座知识的殿堂,吸引了大批读者纷至沓来——上至白发苍苍的老者,下至脸庞稚嫩的孩童,都在这一文化“墟市”中,品味书香之城,阅见文明之光。

据活动主办方统计,本届书展主会场共吸引超10万人次观展,图书类销售超400万码洋(一本书的定价或一批书的总定价,其货币额俗称码洋),总销售额超600万元,线上线下中山书展活动总曝光量超1200万次。这些数字不仅是书展热度的体现,更是中山乃至周边地区群众对知识的渴望、对文化的热爱的有力见证。

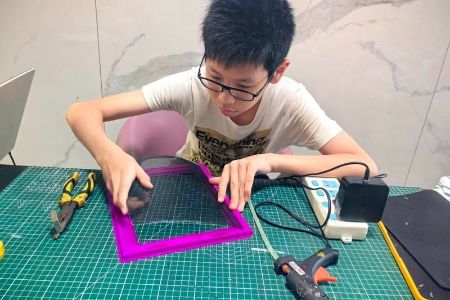

借助书展的超高人气,中山供销助农集市生意火爆,中山对口帮扶的六盘水和潮州农产品热销;火炬科学技术学校也赚足了眼球,他们将非遗工作室搬到书展现场,读者从书页间抬起头,就能沉浸式体验礼遇金镶非遗技艺;“日报咖啡”“长洲大鱼蛋”等品牌更是伴着书展热度成了网红美食。在书香、茶叶香与咖啡香的“跨界融合”中,多元文化实现交融共生,也收获了口碑与效益的双丰收。

中山书展自开办迄今已历经17载。17年,在漫长的历史长河中不过是沧海一粟,但若置于一座城市的文化建设进程中,却足以书写出波澜壮阔的篇章。从首届书展的探索起步,到如今成长为国内知名的文化盛会,中山书展的每一步发展都凝聚着无数人的心血与汗水。它不仅见证了这座城市文化事业的蓬勃发展,更成为城市文化软实力提升的重要标志。

这场备受各方赞誉、极具“流量”的阅读盛会,背后是多方力量的共同推动。中山市委、市政府对文化事业的高度重视,犹如一盏明灯,为书展的举办指引方向;市委宣传部、市文明办、中山日报社等主办方以别样匠心,从展场规划布置到活动策划组织,精心雕琢着书展的每一个细节;所有参展商则以热情与创新精神,为书展注入源源不断的活力——他们带来的丰富图书、特色文创与别出心裁的展示方式,让书展成为汇聚文化精华的璀璨舞台。

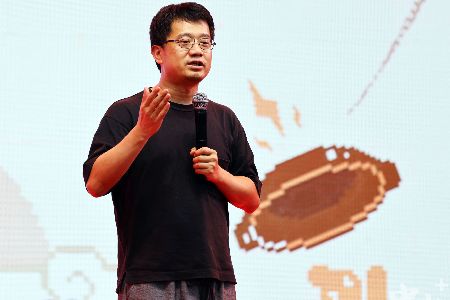

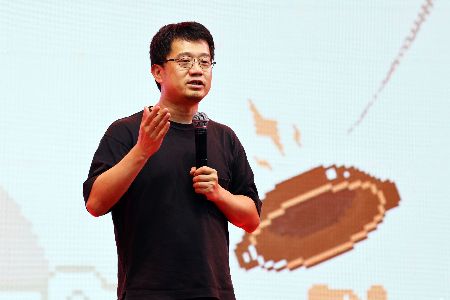

书展期间,近20场文化名人分享活动给读者留下了深刻印象。康震、马伯庸、丘克军、陈引驰、商晓娜等文化名人及本土知名作家的到来,让读者得以与大师面对面交流。思想的火花在一问一答、一言一语中激烈碰撞,文字背后的温度直抵人心。这种近距离接触,使读者不再是文字的被动接收者,而能深入理解作者的创作意图、汲取作品的核心思想,进而拓宽思维边界,获得前所未有的思想启迪。

在信息爆炸、娱乐方式多元的当下,我们为何还需要中山书展这样的文化活动?这或许正如我们有了电视机仍需要电影院——因为电影院的大屏幕带来的视觉震撼、环绕音效营造的沉浸氛围,是电视机或视频移动终端无法替代的;我们有了音乐网站仍需要演唱会——因为演唱会上歌手与观众的现场互动、热烈氛围的感染,是音乐网站难以企及的。爱书人亦是如此,在书展中,人们可以与心仪的作者面对面交流,感受文字背后的温度;可以与志同道合的书友分享读书心得,碰撞思想的火花;可以置身书海尽情遨游,享受纯粹的阅读乐趣。这种现场感、参与感与互动感,是线上阅读、个体阅读无法复制的。

明天,熙熙攘攘的中山博览中心将回归平静,就像所有爱书人会重新投入往常的生活。但弥漫在空气中的书香不会散去,爱书人心底那一星半点的火光,将生生不灭,来年可期。本届书展上,我们欣喜地看到,越来越多的年轻人满怀对文化的热爱,坚定地行走在阅读的道路上。他们是文化传承的新生力量,更是城市未来的希望之光。让我们共同期待下一次的书香之约,在阅读中阅见世界,共享未来。

编辑 王欣琳 二审 周振捷 三审 苏小红