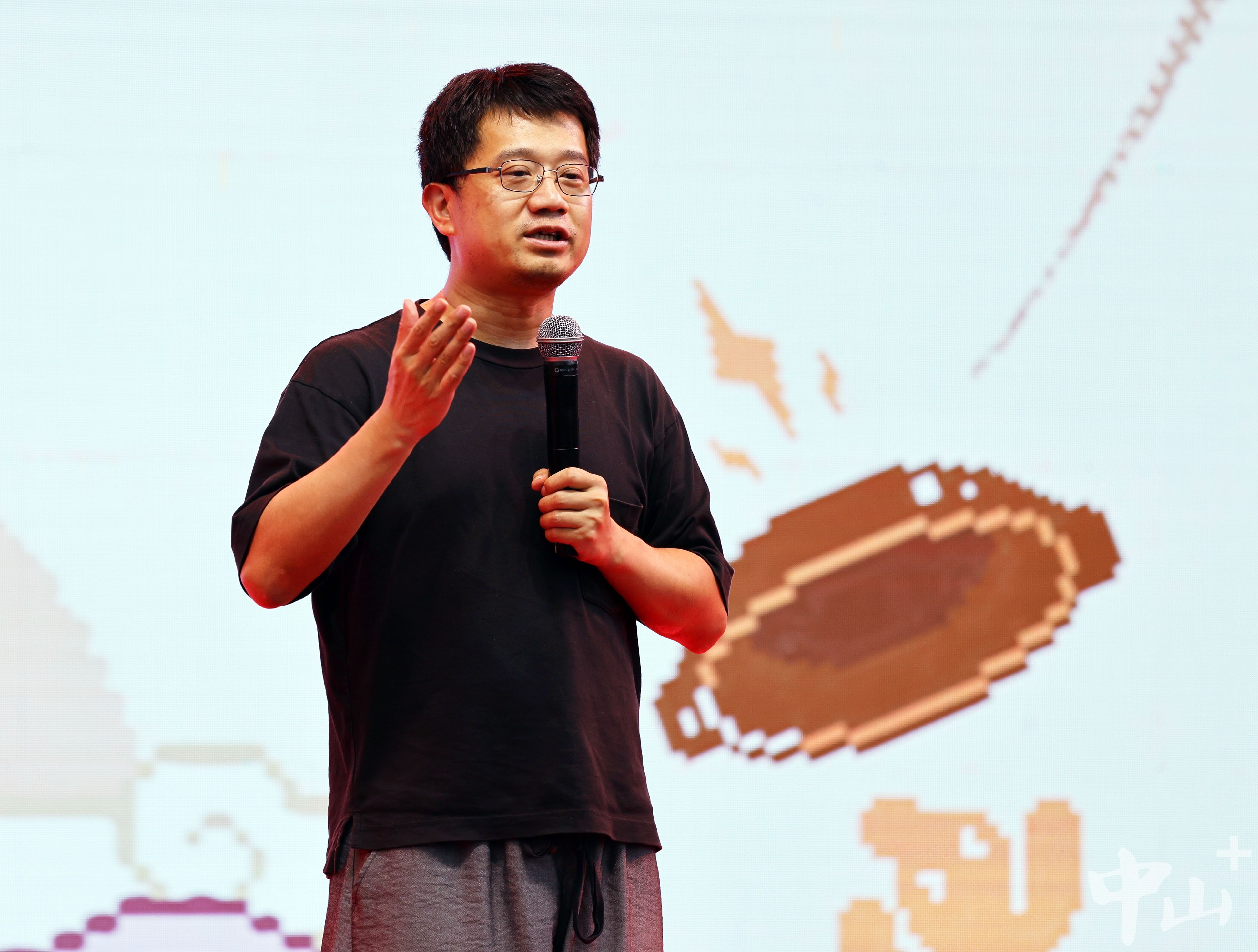

8月18日下午,中山书展主会场中山博览中心内人头攒动,著名作家马伯庸携奇幻新作《桃花源没事儿》与读者展开深度对话,通过创作历程回溯、写作经验分享及趣味互动,展现了马伯庸对传统文化与当代社会的独特思考。

十余年“灵感”沉淀

写就融合市井与奇幻的小说

见面会上,马伯庸分享了《桃花源没事儿》的创作灵感来源与写作经历。这是他“见微系列”的第三部作品,也是他首次尝试奇幻题材。主角玄穹是一个天生“遇财呈劫”的穷酸小道士,在桃花源中担任俗务道人,每日处理妖怪间的琐碎纠纷,却意外卷入一场关乎生存的千年危机。

《桃花源没事儿》的故事萌生于2013年,社区片警给马伯庸讲了一个故事。“附近有个小饭馆,消防通道总是堆放杂物,怎么教育都不改。后来有个道长路过,说你这风水不对,挡了财运,老板连夜就给清干净了。”故事逗得他哈哈大笑,心想:“如果有个道士管理居民区应该也挺有趣的”。此后十余年时间里,他不断将身边的灵感碎片积累起来,最终形成这部融合市井烟火与神话奇幻的小说。

马伯庸笑称:“每年我的想法都有变化,我没把它当成一个正经的写作任务,纯粹把它当成一个思维训练。结果没想到一直写到2024年,竟写完了这本书。”也因此,这部跨越十余年的作品承载了不同时间段的心路历程,更像人生年轮,不仅能看到一个人的成长,还能在书中看到现实问题的折射。

马伯庸认为,这一次让思想信马由缰的自由创作,更像是自己漫长创作生涯中的一次心灵休憩,“我年轻时就喜欢奇幻、科幻之类的作品,只是后来专注于历史小说的写作。但我认为,一个作家应随灵感而行,不给自己设限,有灵感就写,不必贴标签。”但历史小说仍是他毕生写作的方向,马伯庸表示,下一站仍将深耕历史小说。

以人性为锚点

书写“普通人”的故事

马伯庸表示,《桃花源没事儿》虽为奇幻题材,但其内核依然是对人性的描写,“我觉得最关键就是要抓住人性。我们现在的社会制度、科学技术跟古代比已经有了天翻地覆的变化,但是人性本身并没有变。”他表示,从古至今,父母对子女的关爱、子女对父母的眷恋、朋友间的忠诚、伴侣间的忠贞……这些人类最基本的感情,从古至今一遍遍地被写进文学作品中,就是因为人们对于人性有着共同的认知和共鸣。

“不管是架空世界还是现实世界,不管是古代还是现代,我们始终要把握住人性,写出感人的故事让大家喜欢。”就《桃花源没事儿》而言,通过玄穹这一角色,读者可以看到一个普通人如何在逆境中成长,如何在纷繁复杂的妖怪世界中坚守本心,寻找属于自己的道与义。

马伯庸也仿佛有种化琐碎为文字的奇妙能力,把现实生活中的点滴通过文学处理与想象的加工,自然而然地融入了书中的奇幻世界,“我觉得其实琐碎的事情才是我们真实的生活质感。我们都是普通人,透过写每天做的琐碎但又充满人间烟火气的事情,自然能把故事写进读者心里,获得他们的认可。”

作为中山书展的压轴活动之一,马伯庸的见面会吸引了从青少年到中年的多元读者群体。活动中,一名喜欢马伯庸文字的初一学生,郑重地上台并表示:“我在您的书中受益匪浅,这一次想送您一本我小学时候出的文集。”而马伯庸也认真回应:“谢谢你的心意。”现场掌声四起,这份跨越年龄对文字的共鸣,为“文化传承”写下生动注脚。

签售环节中,马伯庸还为10位幸运读者送上电影票,“每次来中山我都觉得在这儿能感受到浓厚的文化氛围,也能感受到很多读者对作品的喜爱。作为一个作者,看到有这么多读者爱看书,就有一种安全感。”马伯庸感慨,每次来中山做签售,会看到熟悉的读者面孔。本次读者见面会在欢声笑语中圆满落幕。

编辑 王欣琳 二审 韦多加 三审 苏小红