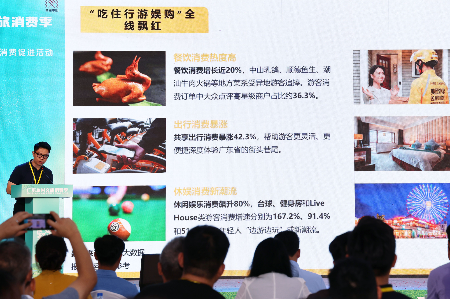

「追逐·星光」纪实栏目

走进中山市鸿庭轩古典家具有限公司典藏文化展厅,海南黄花梨的沉香在空气中氤氲,小叶紫檀的纹理在光影下流转。展厅的墙上,一行遒劲有力的箴言尤为醒目——“一生只做一件事”。这既是广东省劳动模范、中山市鸿庭轩古典家具有限公司(以下简称“鸿庭轩”)设计总监、木雕主管陈戴青的座右铭,也是他53年木雕生涯的缩影。

从浙江东阳的木雕学徒,到中山红木产业的领军者;从手握刻刀的手艺人,到“广东省劳动模范”“正高级工艺美术师”,陈戴青用一把刻刀雕琢出中国红木家具的传奇,也用坚守与创新诠释了工匠精神的当代价值。

本期《追逐·星光》

我们一起走近

广东省劳动模范

中山市鸿庭轩古典家具有限公司

设计总监、木雕主管

陈戴青

当十五岁的陈戴青站在浙江东阳雕花楼里,看着老师傅们将粗糙的木材化作腾云驾雾的游龙时,这个建筑之乡的少年或未曾想,自己会带着祖辈的智慧,跨越千里来到中山市大涌镇,在这片红木家具的沃土上生根发芽。

“当时东阳木雕讲究的是建筑装饰,而中山的家具雕刻则自成体系。”陈戴青回忆初到岭南时的震撼。白天在工坊跟着师傅学握刀,晚上他蜷在出租屋里临摹,用铅笔在旧报纸上反复勾勒线条,直到手指磨出血泡也不停歇,这种近乎苛刻的钻研精神让他在同行中脱颖而出。上世纪90年代红木行业大潮涌动,眼看同乡纷纷转行开厂赚了钱,陈戴青却坚守在雕刻台前。

在创作作品前,陈戴青会精确地进行研究。比如雕刻动物,他会找一只活的蛤蟆仔细端详和查看;做亭王阁,他会到现场仔细观看,拍下照片,再购买4个不同角度的模型,然后才开始设计和雕琢。在他看来,创作者仅凭想象没有实际观察,做出来的作品是没有灵魂的。他说:“要善于观察生活中的人和事物,将其转化为创作出来的作品,这样才能雕刻出栩栩如生的作品。”

木本无华,雕琢而成,万物始生。令陈戴青印象最深刻的作品是《五虎将》和《民族英雄郑成功》。他用椴木制作,用一年多时间,运用深雕、浅雕、镂空雕、独板雕等方法,使得这两件作品工艺精致,细部处理细致入微。在创作上,他还不断创新,采用独特技法。比如,他将打磨和雕刻技术应用到家具上,制作出来的家具经过打磨和修复后,油漆表面看起来漂亮、清爽。

▲陈戴青介绍作品《民族英雄郑成功》。

多年来,陈戴青孜孜不倦地探索红木传统雕刻艺术,在雕琢出众多经典佳作、展现中山传统工艺的魅力和智慧的同时,他还不断弘扬中国红木家具传统雕刻文化,为红木家具产业培养了一大批技艺精湛的雕刻师,遍布大江南北,用“高端、精品”赓续大涌红木传统雕刻技艺。

回忆起奋斗的历程,陈戴青颇有感触。“我们以前当徒弟,3年不要工钱,自己带饭去师傅家,逢年过节给师傅送东西。做学徒一要悟性,二要耐得性子,三要沉得下心。”他深知,红木雕刻是一门古老的艺术,承载着丰富的文化内涵和传统技艺。

如今,陈戴青致力于传承红木传统雕刻技艺,培养了一大批技艺精湛的徒弟,成为中国木雕事业的中坚力量。陈戴青说:“儿子是我的传承人,现在可以独当一面了。大徒弟王孙文现在海南,是省级工艺大师,虽腿脚不便,但技术比谁都好……”

在机器雕刻日益普及的今天,陈戴青也有自己的看法。他认为,机器雕刻和手工雕刻各有优劣,应该将两者结合起来。机器雕刻可以提高效率,但缺乏手工雕刻的灵魂。对于家具雕刻,如果由小工去雕刻,肯定会涉及家具的质量问题。机器雕刻完成后,需要小工重新制作家具,进行精细的修理。而对于工艺品,可以使用手工雕刻,这样效果会更好。

对于劳模精神和劳动创新,陈戴青有着深刻的理解。他认为,劳动创新就是要不断探索新的技法和方法,将传统技艺与现代元素相结合,创作出更具时代感和艺术价值的作品。

53年来,刻刀在陈戴青掌心磨出厚茧,也刻下中山大涌红木产业的变迁史。从东阳少年到劳动模范,从“手艺人”到“领军人”,他始终相信:“木雕是活的,它承载着中国人的审美与智慧。”如今,67岁的陈戴青依然每天伏案数小时。在机器轰鸣的时代,陈戴青和他的鸿庭轩,正以刀为笔,以木为纸,书写着一部属于当代工匠的史诗新篇。

劳模说:

“劳模精神就是要专注于自己的工作,持之以恒地追求卓越。红木雕刻最需要的是埋头苦干,更要善于观察。我理解的劳模精神不是重复劳动,而是将每一刀刻进文化血脉的自觉。”

编辑:胡秋露

视频:尹翔玉

一审:卢志芬

二审:黄 薇

三审:李艳娟

来源:中山市总工会、南方工报