视频制作:杨骐玮 易承乐 设计: 陈思理

黄绍芬从影百年展开展之际,名扬四海的“第四代”导演、北京电影学院教授谢飞,与黄绍芬之子黄宗炜一道,专程来到黄绍芬的故乡中山。

这位83岁的老人的行李箱里,背着沉甸甸的5本书,并悉数捐赠给了中山市博物馆,其中包括《电影导演创作》和《谢飞观影笔记》。“虽然我没有和黄绍芬先生见过面,但是他的作品一直是我们学习电影、掌握电影的典范。”他说,“他从助理变成专业摄影师,而且经历了中国电影从黑白到彩色,从默片到有声,从技术上讲这是非常重要的贡献。”话里行间,是他对前辈黄绍芬的敬意。

10月25日,在中山影视城,记者对谢飞进行了专访,白发苍苍的他,面对提问依然思路清晰、见解深刻。

影史印记

1905年,中国人自主摄制的第一部电影《定军山》在北京丰泰照相馆诞生,叩响了中国电影的纪元之门。120年过去,中国电影已形成清晰的代际脉络,“第四代”导演是中国以20世纪60年代北京电影学院毕业生为核心的创作群体,主要活跃于改革开放初期(70年代末至80年代),目前行业多代并存、新生代导演成为中坚。

只是,光阴流转,对追着当下热门电影的观众而言,“第四代”导演已渐成遥远的名词,不少人对这一代的创作与影响已然陌生。鲜少有人知晓,他们耳熟能详的张艺谋、田壮壮、贾樟柯等人,都曾是谢飞门下的学生,在他的言传身教中汲取过电影创作的养分。

那是一个充满矛盾与希望的时代,社会在反思中迎来思想大解放的浪潮,各行各业摸着石头向希望前行。电影也在这种探索中重生,打破了“第三代”导演的宏大叙事与集体主义色彩,回归关注个体的同时,又有对历史的反思、对人性的尊重、对艺术的执着。这一时期的电影,更像是“时代备忘录”,记录着中国社会艰难而珍贵的转型。

彼时的谢飞也在反思自己早期的作品,意图从对灾难的苦情控诉中挣脱出来。《湘女萧萧》便是他这一时期的转型作。《湘女萧萧》改编自沈从文1929年创作的小说《萧萧》,除了描写童养媳在过去封建陋习中受到的女性迫害之外,还表达了封建社会停滞不前的循环情况。十二岁的萧萧被包办婚姻给两岁的小丈夫,在十五六岁时生下与他人的私生子,后来又给孩子娶了一个大媳妇,相同的灾难在代际间循环。

在文章中,沈从文用温和、诗意的笔触,不带激烈控诉却深沉地表现礼教对人性的长期压抑与异化。在电影里,谢飞的镜头语言将这一表现特点呈现得如此丝滑。

谢飞说:“几千年的中国封建文化造成民族近两三百年的落后,因此孙中山在上个世纪就觉悟到这一点,认为清政府的封建帝制使得整个中国落后于世界的进步,仍然处于原地踏步、自以为是,所以必须革命。”

1990年,改革开放持续深化,市井生活真实变迁,新旧观念碰撞给部分青年带来精神上的迷茫,谢飞的《本命年》便是聚焦北京青年李慧泉的迷茫与挣扎,没有激烈的戏剧冲突,却用真实的生活细节,展现了个体在时代转型中的孤独与阵痛。这种以小见大的叙事方式,正是对尊重人、理解人的人文精神的重新召唤,也是在商业浪潮初起时,对电影记录真实、关怀人性本质的回归。

对电影艺术的坚守,源自于他内心深处的热爱。一系列奖项的获得,是对他辉煌电影历程的有力见证:第37届中国电影金鸡奖中国文联终身成就奖、第4届中国电影导演协会杰出贡献导演奖、第20届中国电影金鸡奖最佳剧本特别奖、第40届柏林国际电影节主竞赛单元-杰出艺术成就银熊奖……

年入耄耋,谢飞早已不再拍戏,但他镜头下的人物悲欢,已然跨越时间,成为了中国电影史上珍贵的养分之一。

师者仁心

从事影片创作的同时,更难能可贵的是,谢飞一直坚持在教学一线。

北京电影学院导演系中设有导演班、剪辑班、纪录片导演班等,每年由于主任老师不同,学生们会更换主攻方向,但仍需要全面学习编剧、表演、剪辑三项基本功,然后再进入创作的学习。在这个过程中,谢飞尤其注重让学生做自我选择:“学习一两年之后,他们会发现自己最适合什么。”

谢飞认为:“每个人在观察和学习过程中,还需要在行业里面调整自己,选择最适合自己的可能。因此,就必须要做很多努力。”坐在中山故事专卖店二楼的书架前,他面色平静地说,“我希望他们考进电影学院,跟着我学习,只做一个有用的人,哪怕最后不在影视行业当中。”

点开谢飞的豆瓣主页,书影音档案里记载着他在豆瓣的活跃足迹:看了2185小时的电影,写了703条短评,64篇影评——这还不包括没记录的以及发在其他平台的。听到记者念出这个数据,谢飞自己也有点惊讶。

其中,最新的一条点评是在今年7月28日,看完《南京照相馆》,他有感而发:本片剧作角度独特,围绕着“罪恶摄影”及“照片存证”的故事线,将几个人物复杂地纠葛起来,揭示日寇在南京大屠杀的暴行,令人震惊、发指!……当然,这两部影片还是偏重叙事、群像式的作品,叙事中如何更突出刻画主要人物形象,特别是其性格及内心的复杂、丰富,还是他们要继续探索的课题。

既有恳切的夸赞,也有客观的指导。

从15岁开始,每看一部电影,谢飞都要求自己写出优缺点,这样坚持了五年,大概写了470部,被他整理成《谢飞观影笔记》。后来走上专业学习之路,他便暂停了这样的写作。再到老年,他突然发现了网络的价值,有时候不知道某部电影看没看,如果在豆瓣上记录观感,就会保存下来。“对于我来讲,主要是为了不忘记,而且给电影打星也能表达我的看法。”

《南京照相馆》导演申奥、编剧之一许渌洋都是谢飞在2005-2009年和周新霞担任主任教员的导演系剪辑本科班的学生,至今他们毕业已经16年。谢飞给这部电影打了五颗星,学生调侃说:“谢老师,我第一部作品你打了三颗星,第二部作品你打了四颗星,还说了半天的毛病,这次终于打了五颗星。”谢飞笑了,他说,要为学生的作品捧场:“我也是一个鼓励的心态。”

时代变迁

往日光景说来如梦,随着时代的变迁,电影艺术也在技术浪潮中不断发展。纵观如今的电影市场,可谓百花齐放,不断涌现的类型片凭借工业级制作掀起票房热潮,也有套路化剧情的商业片急于贴合市场流量。庆幸的是,在电影量级增长下,诞生了不少真正有感染力、有时代价值的作品。

对此,谢飞分享了他的见解:“文学艺术是人类生活中的表达和创造,毛主席曾经提到下里巴人和阳春白雪两个层次,下里巴人比如人们唱的山歌、听的说书,既表达了自我,又互相娱乐。阳春白雪比如李白杜甫的古诗,没有经过文化训练的人难以阅读和写作,但这些东西流传百世,永远具有价值。”他进一步用电影来阐释:“早期大量电影在市场上非常受欢迎,比如一些通俗娱乐片,但现在这些电影只剩下名字和海报,即便复制出来,可能看的人也不多。但像《聂耳》《林则徐》《枯木逢春》等经典作品,是五六十年代中国社会和文化思想的艺术结晶,永远会有人来看。”

他觉得两种作品没有高低之分,都有自己的价值,如今数字技术时代,人人都可以拍摄,网络上的短视频和微短剧看起来“狗血”,却流传甚广,有着娱乐观众、宣传中华文化、获得经济效益的存在价值。“任何大学中文系的学生都能写文章,但只有少量有才华的人才会成为伟大的作家,鲁迅、沈从文在当时就跟大家一样在写,有些作品在当时默默无闻,百年之后,我们认为它们是中华民族文化的精品,是那个时代文学艺术的进步。通俗的东西可能在短期很爆火,甚至几个月内卖到几十亿票房,因此,双方都有各自的价值。”

谢飞也由此建议,年轻的影视从业人员,既可以在网络上发表作品来赚钱,增加收入,也可以提高修养,学习黄绍芬先生和郑君里先生积累的经验,拍摄有价值的故事片、纪录片或者视频作品,使其流传百世。“普及与提高并无对错之分。同样生活在偏僻村庄里的孙中山,成为了20世纪中华民族的巨人,而别人无法成为巨人。他提出的思想和一生进行的民主革命影响了整个时代,我来到孙中山的家乡更加感受到这种情怀。”

网络时代也诞生了一种新的电影观看模式——电影博主将影片配上解说,浓缩成几分钟的短片。在哔哩哔哩,很多博主凭借精彩的解说而声名大噪。冲浪达人谢飞也看过这些视频,并认为快节奏的短视频是人们了解、欣赏电影非常好的方式。

“现在B站上有up主用电影浓缩的讲述吸引了几千万受众,我认为这没有害处。人类最会讲故事的剧作家就是莎士比亚,他留下了许多古典精品。然而,你要阅读莎士比亚的话剧原作,那会非常辛苦。《西厢记》也有很多本,需要演几天几夜才能完成,但现在已经改为了两个小时的京剧或者越剧《西厢记》。”谢飞坦言道,人的观赏阅读形式在变化,浓缩版至少能让更多人了解莎士比亚的内容,在文化普及上是一种有效途径。

被问及普通观众如何提升艺术素养时,他给出了简短有力的回复——多倾听,多观看。“每个人要在观察和学习过程中,还需要在行业里面调整自己,从而选择成为最适合自己的人。”

初见中山

初见中山

这是谢飞第一次来到中山。他意外地发现,原来,中山百年来涌现了很多电影艺术家。10月24日,在中山市博物馆参观了黄绍芬从影百年展之后,谢飞分享说:“展览非常精彩,既有黄绍芬先生本人的成长经历、工作经历,也有他的拍摄产品,从默片、黑白片到彩色片,这些珍贵的图片和实物,对于观众来说,这个展览是极具史料价值、观赏价值的。”

10月25日,谢飞又参观了孙中山故居和中山影视城,中山这座城市在他心里的印象越发清晰。他感叹于作为中国民主革命先驱的孙中山先生开创了如此伟大的事业,也惊讶于中山影视城的发展规模:“原来已经有几十部影视剧在这里拍摄了。”

谢飞从事电影创作时,采用的是传统胶片,由影院播送。如今影视艺术不再使用笨重、复杂、昂贵的胶片,而是采用数字技术,影视创作已经从专业人员手中解放给所有人,每个人都可以拿着手机和录像机记录社会、人生。谢飞说,在这种情形下,影视制作具有非常大的发展前景,包括普及年轻一代学会用影视来表达和拍出作品,也包括通过网络等各种方式鉴赏影视作品。“我认为继承和弘扬中山的历史文化是一件大有可为的事情,中山影视城的发展可以在新的技术革命下做得更多样更广泛,更符合现在潮流的变化。”

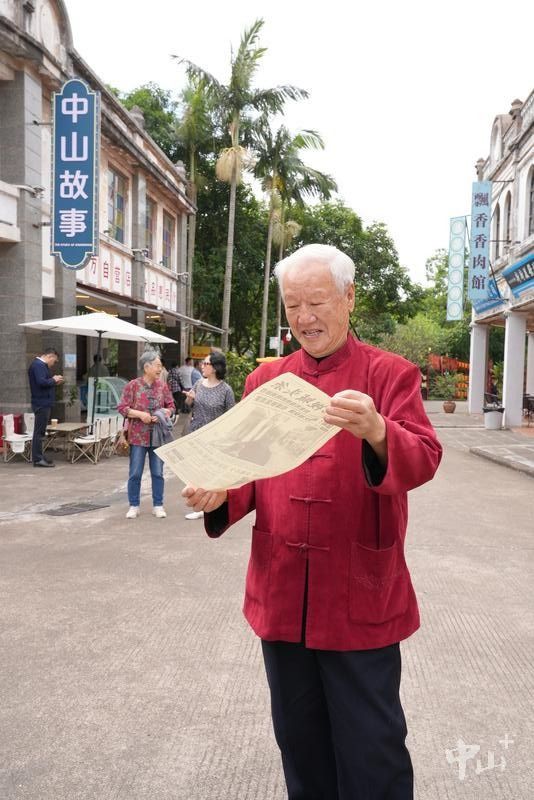

采访罢,拿着相机在中山影视城四处拍照的黄宗炜,笑容满面地问记者,和谢飞导演聊得如何。我们点头,收获甚多。再一抬眼,这位刚进行了长时间分享的导演,正兴致勃勃站在影视城纪念报拍照机器前,定格了当下瞬间。黑白的仿报纸纸张打印出来,新颖的照片形式让他无比开心。纸张上印着大标题“猛料!神秘大咖空降引爆景区流量”,虽只是娱乐游客的一行字,此时如此贴切,路过的游客并不知道,这位看起来和蔼可亲的老头,竟是出现在课本里的名字——谢飞。

编辑 袁凤云 二审 黄廉捷 三审 向才志