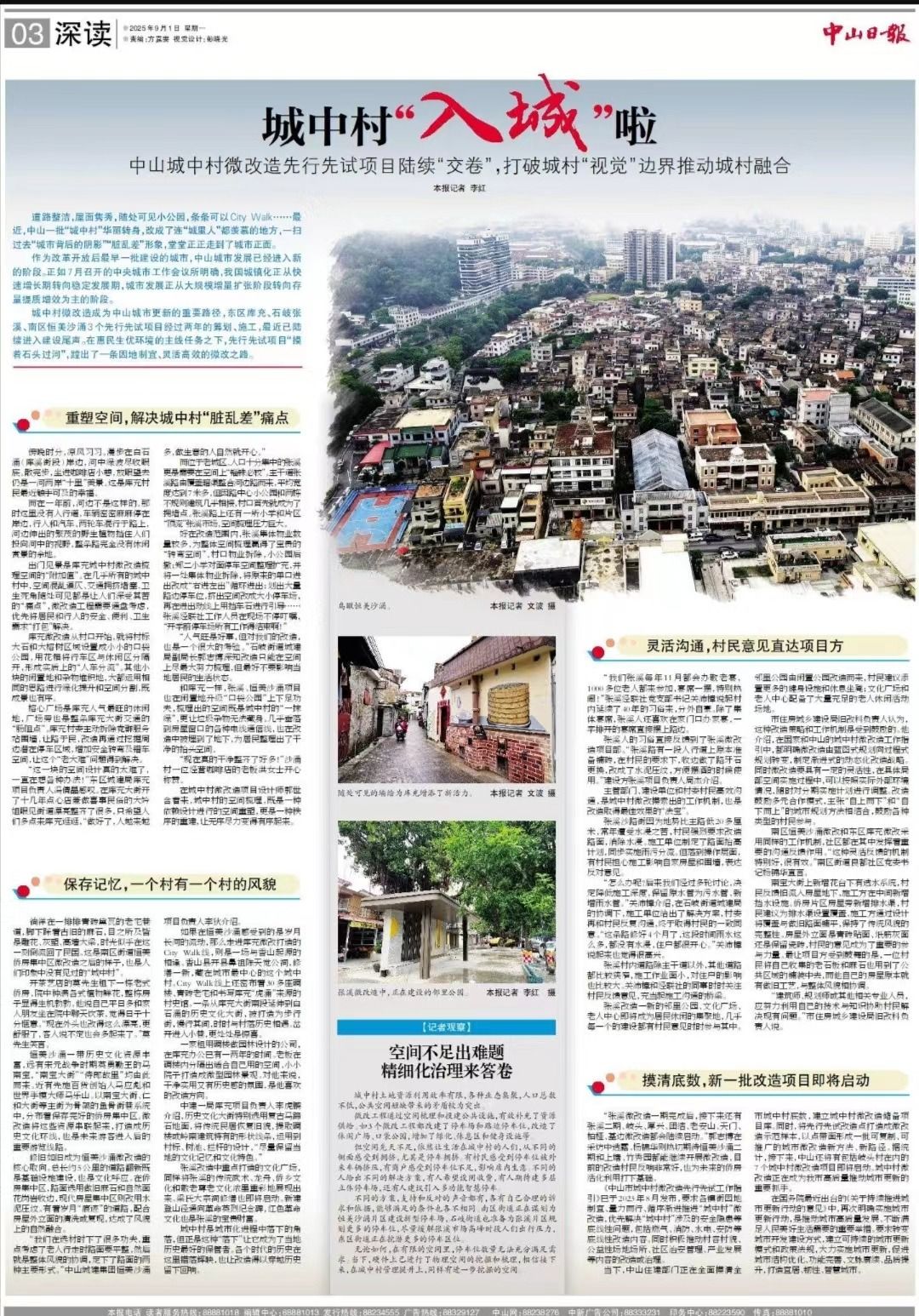

道路整洁,屋面隽秀,随处可见小公园,条条可以City Walk……最近,中山一批“城中村”华丽转身,改成了连“城里人”都羡慕的地方,一扫过去“城市背后的阴影”“脏乱差”形象,堂堂正正走到了城市正面。

作为改革开放后最早一批建设的城市,中山城市发展已经进入新的阶段。正如7月召开的中央城市工作会议所明确,我国城镇化正从快速增长期转向稳定发展期,城市发展正从大规模增量扩张阶段转向存量提质增效为主的阶段。

城中村微改造成为中山城市更新的重要路径,东区库充、石岐张溪、南区恒美沙涌3个先行先试项目经过两年的筹划、施工,最近已陆续进入建设尾声。在惠民生优环境的主线任务之下,先行先试项目“摸着石头过河”,蹚出了一条因地制宜、灵活高效的微改之路。

重塑空间

重塑空间

解决城中村“脏乱差”痛点

傍晚时分,凉风习习。漫步在白石涌(库溪街段)岸边,河中绿波尽收眼底。散完步,坐进咖啡店小憩,放眼望去仍是一河两岸“十里”美景。这是库充村民最近触手可及的幸福。

而在一年前,河边不是这样的。那时这里没有人行道,车辆密密麻麻停在岸边,行人和汽车、两轮车混行于路上,河边伸出的繁茂的野生植物挡住人们投向河中的视野,整条路完全没有休闲赏景的余地。

出门见景是库充城中村微改造梳理空间的“附加值”。在几乎所有的城中村中,空间混乱逼仄、交通拥挤堵塞、卫生死角随处可见都是让人们深受其苦的“痛点”,微改造工程需要通盘考虑,优先将居民和行人的安全、便利、卫生需求“打包”解决。

库充微改造从村口开始,就将村标大石和大榕树区域设置成小小的口袋公园,用花箱将行车区与休闲区分隔开,形成实质上的“人车分流”。其他小块的闲置地和杂物堆积地,大都运用相同的思路进行绿化提升和空间分割,既成景也有序。

榕心广场是库充人气最旺的休闲地,广场旁也是整条库充大街交通的“肠阻点”。库充村委主动拆除党群服务站围墙,让路于民,改造再通过挖掘周边潜在停车区域,增加安全转弯及错车空间,让这个“老大难”问题得到解决。

“这一块的空间设计真的太难了,一直在想各种办法!”东区城建局库充项目负责人冯倩晶感叹。在库充大街开了十几年点心店兼做喜事民俗的大妗姐眼见街道漂亮整齐了很多,只希望人们多点来库充逛逛,“做好了,人越来越多,做生意的人自然就开心。”

而位于老城区、人口十分集中的张溪更是需要在空间上“锱铢必较”。主干道张溪路由覆盖暗渠整合河边路而来,平均宽度达到7米多,但因路中心小公园和两栋不规则建筑几乎相接,村口首先就成为了拥堵点。张溪路上还有一所小学和片区“顶流”张溪市场,空间梳理压力巨大。

好在改造范围内,张溪集体物业数量较多,为整体空间梳理赢得了宝贵的“转弯空间”。村口物业拆除,小公园后撤;郑二小学对面停车空间整理扩充,并将一处集体物业拆除,将原来的单口进出改成“右进左出”循环进出;划出大量路边停车位,挤出空间改成大小停车场,再在进出动线上用挡车石进行引导……张溪经联社工作人员在现场不停叮嘱,“开学前停车场所有工作得结束啊!”

“人气旺是好事,但对我们的改造,也是一个很大的考验。”石岐街道城建局副局长郭志博深知改造只能在空间上尽最大努力梳理,但最好不要影响当地居民的生活状态。

和库充一样,张溪、恒美沙涌项目也在闲置地升级“口袋公园”上下足功夫,梳理出的空间既是城中村的“一抹绿”,更让垃圾杂物无法藏身。几乎垂落到房屋窗口的各种电线通信线,也在改造中被埋到了地下,为居民整理出了干净的抬头空间。

“现在真的干净整齐了好多!”沙涌村一位经营咖啡店的老板洪女士开心称赞。

在城中村微改造项目设计师郭世含看来,城中村的空间梳理,既是一种依赖设计进行的空间重塑,更是一种秩序的重建,让无序尽力变得有序起来。

保存记忆

保存记忆

一个村有一个村的风貌

徜徉在一排排青砖黛瓦的老宅巷道,脚下踩着古旧的麻石,目之所及皆是雕花、灰塑、高墙大梁,时光似乎在这一刻倒流回了民国。这是南区街道恒美侨房集中区微改造之后的样子,也是人们印象中没有见过的“城中村”。

开茶艺店的莫先生租下一栋老式侨房,院中种满各式植物鲜花,整栋房子显得生机勃勃。他说自己平日多和家人朋友坐在院中聊天饮茶,觉得日子十分惬意。“现在外头也改得这么漂亮,更舒服了,客人说不定也会多起来了。”莫先生笑言。

恒美沙涌一带历史文化资源丰富,远有宋元战争时期英勇勤王的马南宝,“南宝大街”“侍郎故里”均由此而来。近有先施百货创始人马应彪和世界手模大师马乐山。以南宝大街、仁和大街等主街为骨架的鱼骨街巷系统中,分布着保存完好的侨房集中区。微改造将这些资源串联起来,打造成历史文化环线,也是未来游客进入后的重要游览线路。

修旧如旧成为恒美沙涌微改造的核心取向。总长约5公里的道路翻新既是基础设施建设,也是文化呼应。在侨房集中区,路面选用做旧麻石和自然面花岗岩收边,现代房屋集中区则改用水泥压纹。有着岁月“痕迹”的道路,配合房屋外立面的清洗或复现,达成了风貌上的自然融合。

“我们在选材时下了很多功夫,重点考虑了老人行走时路面要平整,然后就是整体风貌的协调,定下了路面的两种主要形式。”中山城建集团恒美沙涌项目负责人李狄介绍。

如果在恒美沙涌感受到的是岁月长河的流动,那么走进库充微改打造的City Walk线,则是一场与香山起源的相逢。香山县开县鼻祖陈天觉公祠,修缮一新,藏在城市最中心的这个城中村。City Walk线上还密布着30多座碉楼、青砖老宅和书写库充“虎涌”来源的村史馆。一条从库充大街南段延伸到白石涌的历史文化大街,被打造为步行街,慢行其间,时时与村落历史相遇。岔开进入小巷,更处处是惊喜。

一家租用碉楼做园林设计的公司,在库充办公已有一两年的时间。老板在碉楼内分隔出适合自己用的空间,小小院子打造成微型园林景观。对他来说,干净实用又有历史感的氛围,是他喜欢的改造方向。

中建一局库充项目负责人李虎鹏介绍,历史文化大街特别选用复古马蹄石地面,将传统民居恢复旧貌,提取碉楼或岭南建筑特有的形状线条,运用到村标、树池、栏杆的设计,“尽量保留当地的文化记忆和文化特色。”

张溪改造中重点打造的文化广场,同样将张溪的传统武术、龙舟、侨乡文化和敬老尊老文化浓墨重彩地展现出来。梁氏大宗祠修缮也即将启动。新建登山径通向革命英烈纪念碑,红色革命文化也是张溪的宝贵财富。

城中村是城市化进程中落下的角落,但正是这种“落下”让它成为了当地历史最好的保管者。各个时代的历史在这里错落辉映,也让改造得以穿越历史留下回响。

灵活沟通

灵活沟通

村民意见直达项目方

“我们张溪每年11月都会办敬老宴,1000多位老人都来参加,宴席一摆,特别热闹!”张溪经联社党支部书记关沛樟说起村内延续了40年的习俗来,分外自豪。除了集体宴席,张溪人还喜欢在家门口办家宴,一字排开的宴席直接摆上路边。

张溪人的习俗直接反馈到了张溪微改造项目部。“张溪路有一段人行道上原本准备铺砖,在村民的要求下,收边做了路牙石更换,改成了水泥压纹,方便摆酒的时候使用。”建设方张溪项目负责人周杰介绍。

主管部门、建设单位和村委村民高效沟通,是城中村微改摸索出的工作机制,也是改造取得最佳效果的“法宝”。

张溪沙路街因为地势比主路低20多厘米,常年遭受水浸之苦,村民强烈要求改造路面,消除水浸。施工单位制定了路面抬高计划,同步实施雨污分流。但落到操作层面,有村民担心施工影响自家房屋和围墙,表达反对意见。

“怎么办呢?后来我们经过多轮讨论,决定降低施工深度,保留原水管为污水管,新增雨水管。”关沛樟介绍,在石岐街道城建局的协调下,施工单位给出了解决方案,村委再和村民反复沟通,终于取得村民的一致同意。“这条路修好4个月了,这段时间雨水这么多,都没有水浸,住户都很开心。”关沛樟说起来也觉得很高兴。

张溪村内道路除主干道以外,其他道路都比较狭窄,施工作业面小,对住户的影响也比较大。关沛樟和经联社的同事时时关注村民反馈意见,充当起施工沟通的桥梁。

张溪改造一新的邻里公园、文化广场、老人中心即将成为居民休闲的集聚地,几乎每一个的建设都有村民意见时时参与其中。邻里公园由闲置公园改造而来,村民建议添置更多的健身设施和休息坐凳;文化广场和老人中心配备了大量充足的老人休闲活动场地。

市住房城乡建设局旧改科负责人认为,这种改造策略和工作机制是受到鼓励的。他介绍,在国家和中山的城中村微改造工作指引中,都明确微改造由蓝图式规划向过程式规划转变,制定渐进式的动态化改造战略。同时微改造要具有一定的灵活性,在具体局部空间实施过程中,可以按照实际外部环境情况,随时对分期实施计划进行调整。改造鼓励多元合作模式,主张“自上而下”和“自下而上”的城市规划方法相结合,鼓励各种类型的村民参与。

南区恒美沙涌微改和东区库充微改采用同样的工作机制,社区都在其中发挥着重要的沟通反馈作用。“这种灵活反馈的机制特别好,很有效。”南区街道良都社区党委书记杨锦华直言。

南宝大街上新增花台下有透水系统,村民反馈怕流入房屋地下,施工方在中间新增挡水设施。侨房片区房屋旁新增排水渠,村民建议为排水渠设置覆盖,施工方通过设计将覆盖与做旧路面铺平,保持了传统风貌的完整性。房屋外立面是青砖贴面、纸筋灰面还是保留瓷砖,村民的意见成为了重要的参与力量。最让项目方受到鼓舞的是,一位村民将自己收集的老石板和麻石也用到了公共区域的铺装中去,而他自己的房屋原本就有做旧工艺,与整体风貌相协调。

“建筑师、规划师或其他相关专业人员,应努力利用自己的技术与知识协助村民解决现有问题。”市住房城乡建设局旧改科负责人说。

摸清底数

摸清底数

新一批改造项目即将启动

“张溪微改造一期完成后,接下来还有张溪二期、岐头、厚兴、团结、老安山、天门、柏桠、基边微改造都会陆续启动。”郭志博在采访中透露。杨锦华则热切期待恒美沙涌二期和上塘、竹秀园都能继续开展微改造,目前的改造村民反响非常好,也为未来的侨房活化利用打下基础。

《中山市城中村微改造先行先试工作指引》已于2023年8月发布,要求各镇街因地制宜、量力而行、循序渐进推进“城中村”微改造,优先解决“城中村”涉及的安全隐患等底线性问题,包括燃气、消防、水电、安防等底线性改造内容。同时积极推动村容村貌、公益性场地场所、社区治安管理、产业发展等内容的改造或治理。

当下,中山住建部门正在全面摸清全市城中村底数,建立城中村微改造储备项目库。同时,将先行先试改造点打造成微改造示范样本,以点带面形成一批可复制、可推广的城市微改造新方法、新路径。据统计,接下来,中山还将有包括岐头村在内的7个城中村微改造项目即将启动。城中村微改造正在成为我市高质量推动城市更新的重要抓手。

在国务院最近出台的《关于持续推进城市更新行动的意见》中,再次明确实施城市更新行动,是推动城市高质量发展、不断满足人民美好生活需要的重要举措。要求转变城市开发建设方式,建立可持续的城市更新模式和政策法规,大力实施城市更新,促进城市结构优化、功能完善、文脉赓续、品质提升,打造宜居、韧性、智慧城市。

【记者观察】

【记者观察】

空间不足出难题

精细化治理来答卷

城中村土地资源利用效率有限,各种业态集聚,人口总数不低,公共空间短缺带来的矛盾较为突出。

微改工程通过空间梳理和投建公共设施,有效补充了资源供给。如3个微改工程都改建了停车场和路边停车位,改造了休闲广场、口袋公园,增加了绿化、休息区和健身设施等。

但空间先天不足,依然让生活在城中村的人们,从不同的侧面感受到拥挤,尤其是停车拥挤。有村民感受到停车位被外来车辆挤压,有商户感受到停车位不足,影响店内生意。不同的人给出不同的解决方案,有人希望设闸收费,有人期待建多层立体停车场,还有人建议引入多功能智慧停车。

不同的方案,支持和反对的声音都有,各有自己合理的诉求和依据,能够满足的条件也各不相同。南区街道正在谋划为恒美沙涌片区建设新型停车场,石岐街道也准备为张溪片区规划更多的停车位,尽量缓解张溪市场高峰时段人们出行压力,东区街道正在挖潜更多的停车区位。

无论如何,在有限的空间里,停车位数量无法充分满足需求。当下,硬件上已进行了物理空间的挖掘和梳理,相信接下来,在城中村管理提升上,同样有进一步挖掘的空间。

编辑 谭华健 二审 曾淑花 三审 吴森林