前言

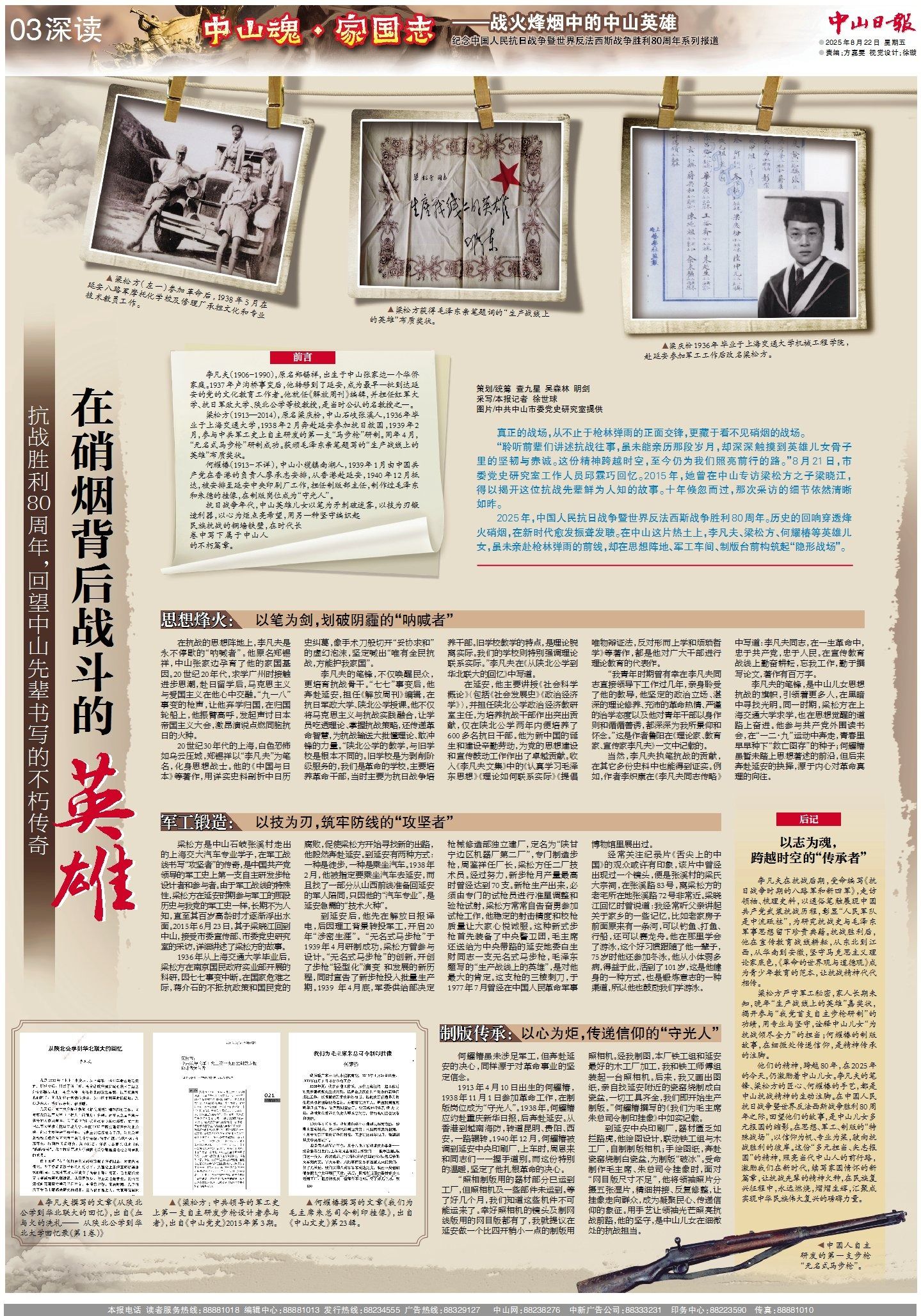

李凡夫(1906-1990),原名郑锡祥,出生于中山张家边一个华侨家庭。1937年卢沟桥事变后,他转移到了延安,成为最早一批到达延安的党的文化教育工作者。他就任《解放周刊》编辑,并担任红军大学、抗日军政大学、陕北公学等校教授,是当时公认的名教授之一。

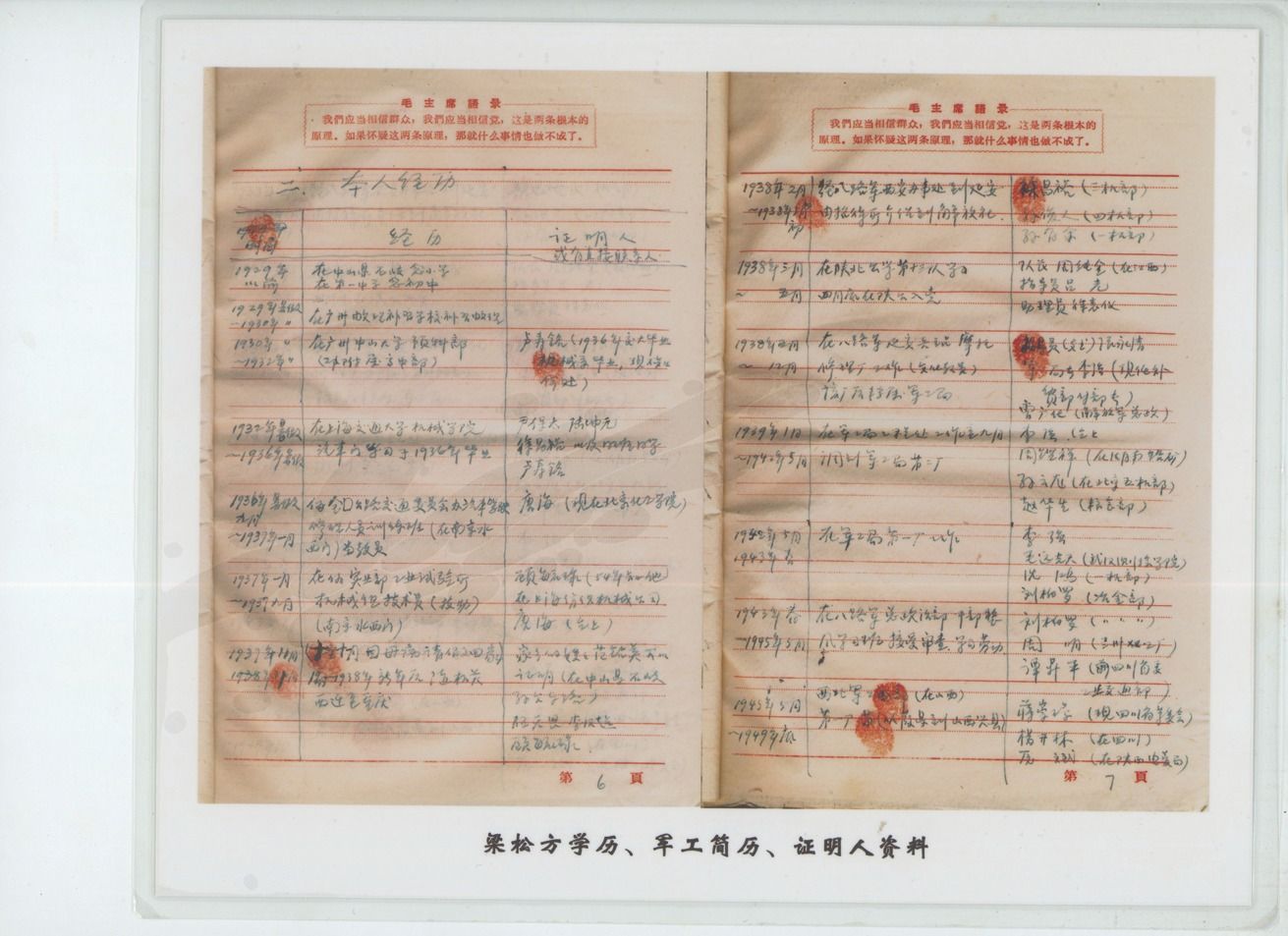

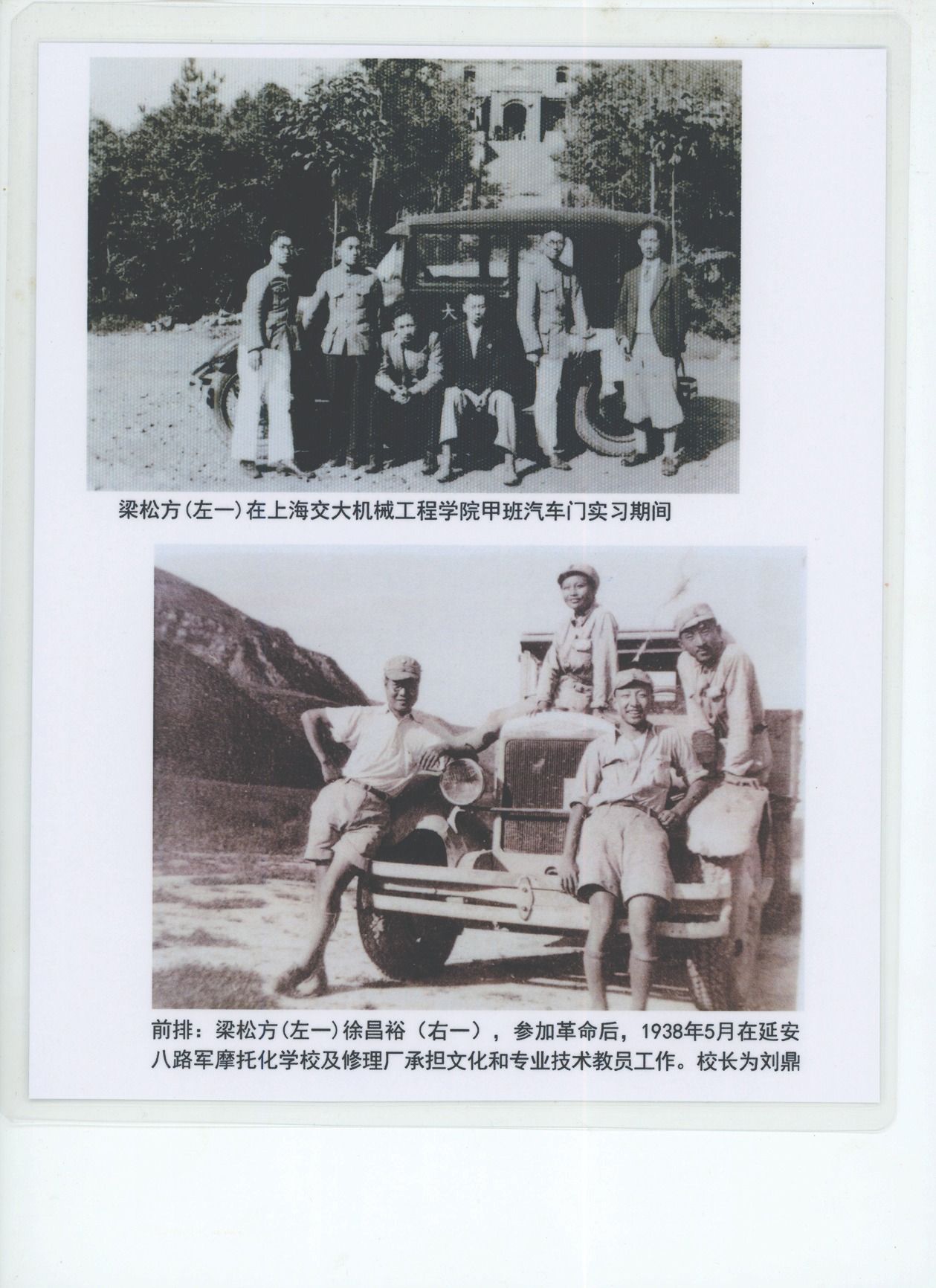

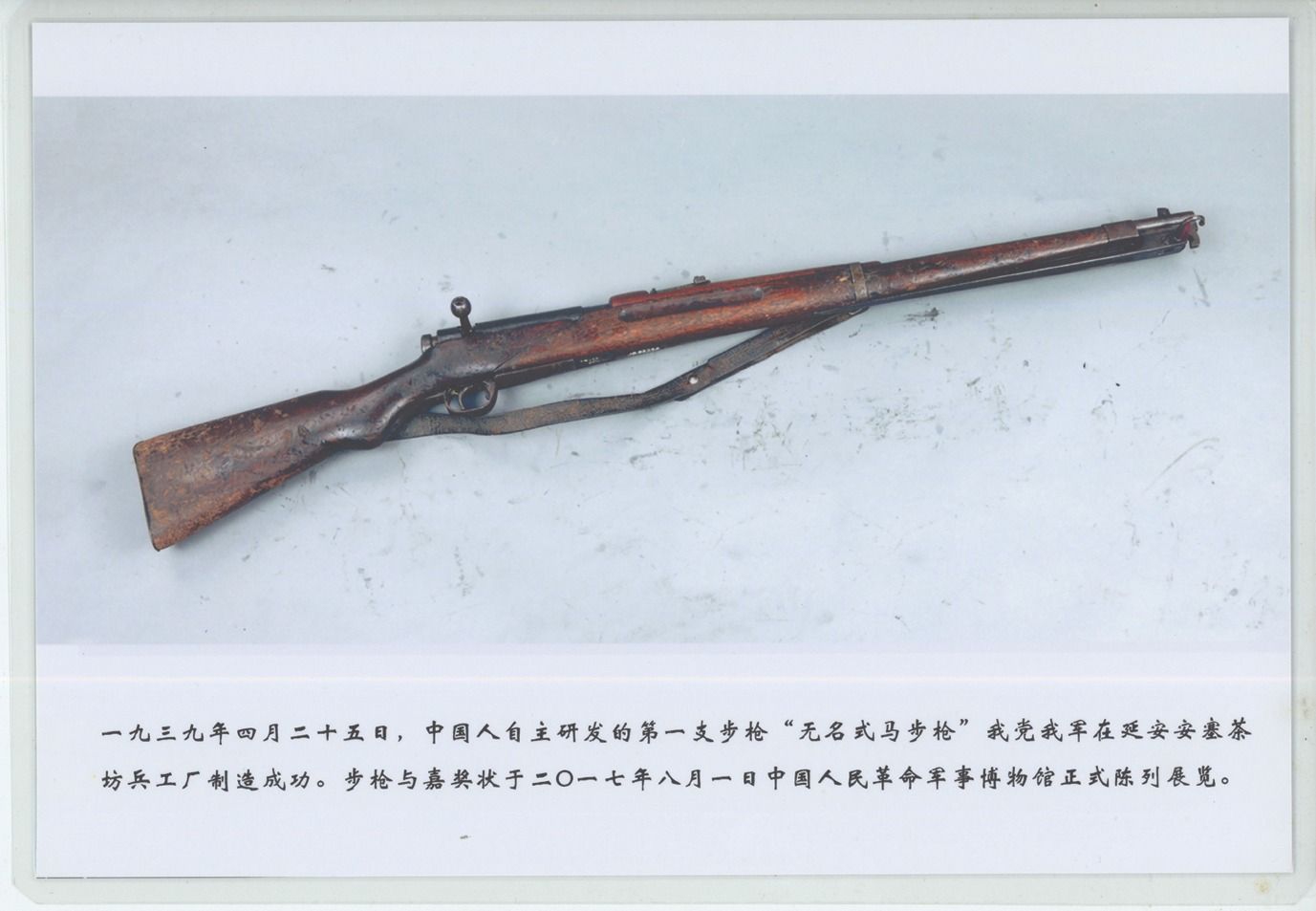

梁松方(1913—2014),原名梁庆枌,中山石岐张溪人,1936年毕业于上海交通大学,1938年2月奔赴延安参加抗日救国,1939年2月,参与中共军工史上自主研发的第一支“马步枪”研制。同年4月,“无名式马步枪”研制成功。获颁毛泽东亲笔题写的“生产战线上的英雄”布质奖状。

何耀椿(1913-不详),中山小榄镇南湖人,1939年1月由中国共产党在香港的负责人廖承志安排,从香港赴延安,1940年12月抵达,被安排至延安中央印刷厂工作,担任制版部主任,制作过毛泽东和朱德的挂像,在制版岗位成为“守光人”。

抗日战争年代,中山英雄儿女以笔为矛刺破迷雾,以技为刃锻造利器,以心为炬点亮希望,用另一种坚守编织起民族抗战的铜墙铁壁,在时代长卷中写下属于中山人的不朽篇章。

真正的战场,从不止于枪林弹雨的正面交锋,更藏于看不见硝烟的战场。

“聆听前辈们讲述抗战往事,虽未能亲历那段岁月,却深深触摸到英雄儿女骨子里的坚韧与赤诚。这份精神跨越时空,至今仍为我们照亮前行的路。”8月21日,市委党史研究室工作人员邱霖巧回忆。2015年,她曾在中山专访梁松方之子梁晓江,得以揭开这位抗战先辈鲜为人知的故事。十年倏忽而过,那次采访的细节依然清晰如昨。

2025年,中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。历史的回响穿透烽火硝烟,在新时代愈发振聋发聩。在中山这片热土上,李凡夫、梁松方、何耀椿等英雄儿女,虽未亲赴枪林弹雨的前线,却在思想阵地、军工车间、制版台前构筑起“隐形战场”。

思想烽火:

以笔为剑,划破阴霾的“呐喊者”

在抗战的思想阵地上,李凡夫是永不停歇的“呐喊者”。他原名郑锡祥,中山张家边孕育了他的家国基因。20世纪20年代,求学广州时接触进步思潮,赴日留学后,马克思主义与爱国主义在他心中交融。“九一八”事变的枪声,让他弃学归国,在归国轮船上,他振臂高呼,发起声讨日本帝国主义大会,激昂演说点燃同胞抗日的火种。

20世纪30年代的上海,白色恐怖如乌云压城,郑锡祥以“李凡夫”为笔名,化身思想战士。他的《中国与日本》等著作,用详实史料剖析中日历史纠葛,像手术刀般切开“妥协求和”的虚幻泡沫,坚定喊出“唯有全民抗战,方能护我家国”。

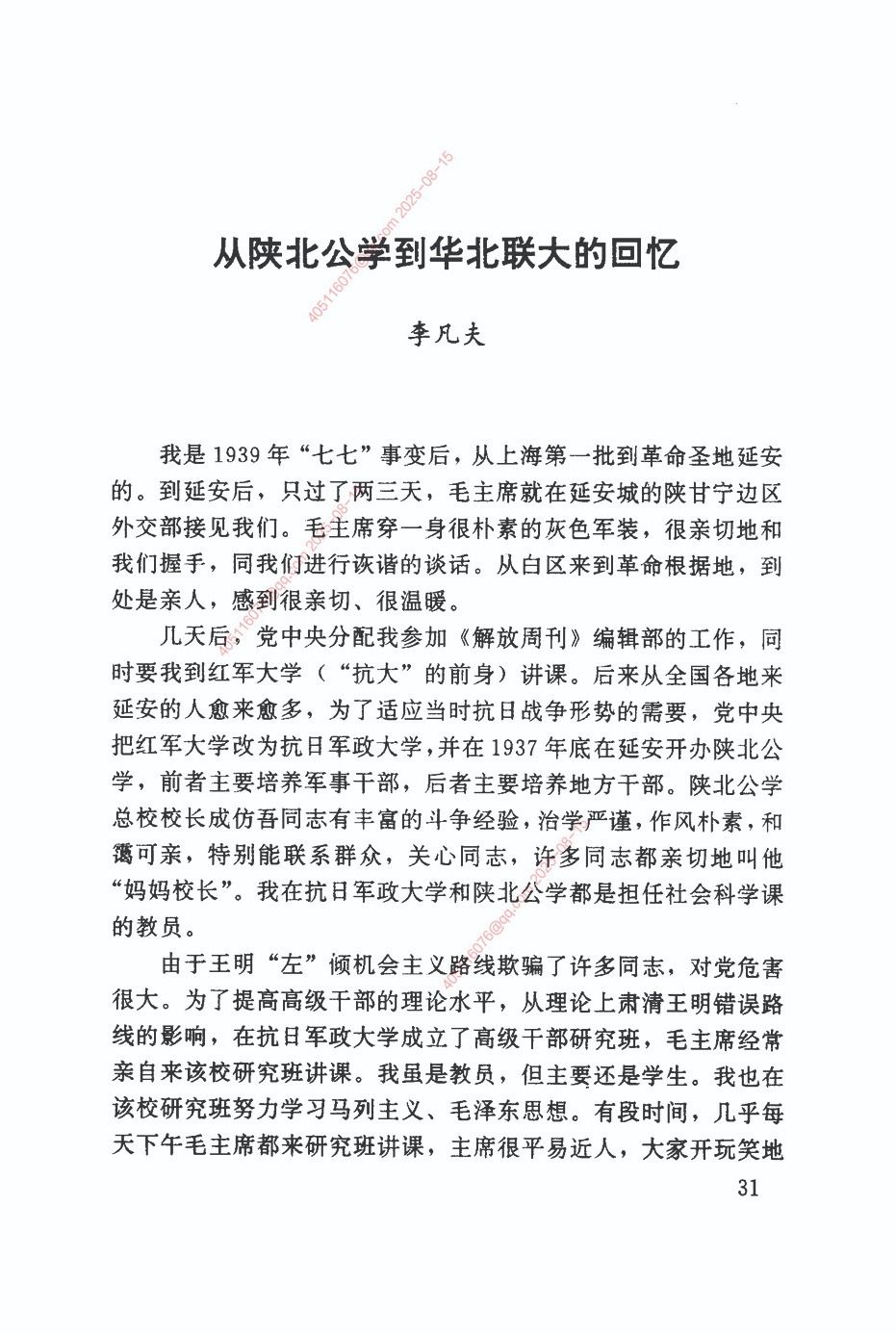

李凡夫的笔锋,不仅唤醒民众,更培育抗战骨干。“七七”事变后,他奔赴延安,担任《解放周刊》编辑,在抗日军政大学、陕北公学授课。他不仅将马克思主义与抗战实践融合,让学员吃透理论、掌握抗战策略,还传递革命智慧,为抗战输送大批懂理论、敢冲锋的力量。“陕北公学的教学,与旧学校是根本不同的。旧学校是为剥削阶级服务的,我们是革命的学校,主要培养革命干部,当时主要为抗日战争培养干部。旧学校教学的特点,是理论脱离实际。我们的学校则特别强调理论联系实际。”李凡夫在《从陕北公学到华北联大的回忆》中写道。

在延安,他主要讲授《社会科学概论》(包括《社会发展史》《政治经济学》),并担任陕北公学政治经济教研室主任,为培养抗战干部作出突出贡献,仅在陕北公学两年内便培养了600多名抗日干部。他为新中国的诞生和建设辛勤劳动,为党的思想建设和宣传鼓动工作作出了卓越贡献。收入《李凡夫文集》中的《认真学习毛泽东思想》《理论如何联系实际》《提倡唯物辩证法,反对形而上学和烦琐哲学》等著作,都是他对广大干部进行理论教育的代表作。

“我青年时期曾有幸在李凡夫同志直接领导下工作过几年,亲身聆受了他的教导,他坚定的政治立场、湛深的理论修养、充沛的革命热情、严谨的治学态度以及他对青年干部以身作则和循循善诱,都深深为我所景仰和怀念。”这是作者鲁阳在《理论家、教育家、宣传家李凡夫》一文中记载的。

当然,李凡夫执笔抗战的贡献,在其它多份史料中也能得到证实。例如,作者李炽康在《李凡夫同志传略》中写道:李凡夫同志,在一生革命中,忠于共产党,忠于人民。在宣传教育战线上勤奋耕耘,忘我工作,勤于撰写论文,著作有百万字。

李凡夫的笔锋,是中山儿女思想抗战的旗帜,引领着更多人,在黑暗中寻找光明。同一时期,梁松方在上海交通大学求学,也在思想觉醒的道路上奋进。他参与共产党外围读书会,在“一二·九”运动中奔走,青春里早早种下“救亡图存”的种子;何耀椿虽暂未踏上思想著述的前沿,但后来奔赴延安的抉择,源于内心对革命真理的向往。

军工锻造:

以技为刃,筑牢防线的“攻坚者”

梁松方是中山石岐张溪村走出的上海交大汽车专业学子,在军工战线书写“攻坚者”的传奇,是中国共产党领导的军工史上第一支自主研发步枪设计者和参与者。由于军工战线的特殊性,梁松方在延安时期参与军工的那段历史与我党的军工史一样,长期不为人知,直至其百岁高龄时才逐渐浮出水面。2015年6月23日,其子梁晓江回到中山,接受市委宣传部、市委党史研究室的采访,详细讲述了梁松方的故事。

1936年从上海交通大学毕业后,梁松方在南京国民政府实业部开展的科研,因七七事变中断。在国家危难之际,蒋介石的不抵抗政策和国民党的腐败,促使梁松方开始寻找新的出路,他毅然奔赴延安。到延安有两种方式:一种是徒步,一种是乘坐汽车。1938年2月,他被指定要乘坐汽车去延安,而且找了一部分从山西前线准备回延安的军人陪同,只因他的“汽车专业”,是延安急需的“技术火种”。

到延安后,他先在解放日报译电,后因理工背景转投军工,开启20年“涉密生涯”。 “无名式马步枪”于1939年4月研制成功,梁松方曾参与设计。“无名式马步枪”的创新,开创了步枪“轻型化”演变 和发展的新历程,同时宣告了新步枪投入批量生产期。1939 年4月底,军委供给部决定枪械修造部独立建厂,定名为“陕甘宁边区机器厂第二厂”,专门制造步枪,周鉴祥任厂长,梁松方任二厂技术员。经过努力,新步枪月产量最高时曾经达到70支。新枪生产出来,必须由专门的试枪员进行准星调整和验枪试射,梁松方常常自告奋勇参加试枪工作,他稳定的射击精度和校枪质量让大家心悦诚服。这种新式步枪首先装备了中央警卫团,毛主席还送给为中央带路的延安地委白生财同志一支无名式马步枪,毛泽东题写的“生产战线上的英雄”,是对他最大的肯定。这支枪的三棱刺刀,于1977年7月曾经在中国人民革命军事博物馆里展出过。

经常关注纪录片《舌尖上的中国》的观众或许有印象,该片中曾经出现过一个镜头,便是张溪村的梁氏大宗祠,在张溪路83号,离梁松方的老宅所在地张溪路72号非常近。梁晓江回忆时曾说道:我经常听父亲讲起关于家乡的一些记忆,比如老家房子前面原来有一条河,可以钓鱼、打鱼、行船,还可以赛龙舟。他在那里学会了游泳,这个好习惯跟随了他一辈子,75岁时他还参加冬泳,他从小体弱多病,得益于此,活到了101岁,这是他健身的一种方式,也是锻炼意志的一种渠道,所以他也鼓励我们学游泳。

制版传承:

以心为炬,传递信仰的“守光人”

何耀椿虽未涉足军工,但奔赴延安的决心,同样源于对革命事业的坚定信念。

1913年4月10日出生的何耀椿,1938年11月1日参加革命工作,在制版岗位成为“守光人”。1938年,何耀椿应约赴重庆新华日报,后奔赴延安。从香港到越南海防,转道昆明、贵阳、西安,一路辗转。1940年12月,何耀椿被调到延安中央印刷厂,上车时,周恩来和同志们一一握手道别。而这份特别的温暖,坚定了他扎根革命的决心。

“照相制版用的器材部分已运到工厂,但照相机及一些部件未运到。等了好几个月,我们知道这些机件不可能运来了。幸好照相机的镜头及制网线版用的网目版都有了,我就提议在延安做一个比四开稍小一点的制版用照相机。经我制图,本厂铁工组和延安最好的木工厂加工,我和铁工师傅组装起一台照相机。后来,我又画出图纸,亲自找延安附近的瓷窑烧制成白瓷盆,一切工具齐全,我们即开始生产制版。”何耀椿撰写的《我们为毛主席朱总司令制印挂像》中如实记载。

到延安中央印刷厂,器材匮乏如拦路虎,他绘图设计,联动铁工组与木工厂,自制制版相机;手绘图纸,奔赴瓷窑烧制白瓷盆,为制版“破冰”。受命制作毛主席、朱总司令挂像时,面对“网目版尺寸不足”,他将领袖照片分摄五张湿片,精细拼接、反复修整,让挂像走向群众,成为凝聚民心、传递信仰的象征。用手艺让领袖光芒照亮抗战前路,他的坚守,是中山儿女在细微处的抗战担当。

后记

以志为魂,跨越时空的“传承者”

李凡夫在抗战后期,受命编写《抗日战争时期的八路军和新四军》,走访领袖、梳理史料,以通俗笔触展现中国共产党武装抗战历程,彰显“人民军队是中流砥柱”,为研究抗战史与毛泽东军事思想留下珍贵典籍。抗战胜利后,他在宣传教育战线耕耘,从东北到江西,从华南到安徽,坚守马克思主义理论家底色,《革命的世界观与道德观》成为青少年教育的范本,让抗战精神代代相传。

梁松方严守军工秘密,家人长期未知,晚年“生产战线上的英雄”嘉奖状,揭开参与“我党首支自主步枪研制”的功绩,用专业与坚守,诠释中山儿女“为抗战倾尽全力”的担当;何耀椿的制版故事,在细微处传递信仰,是精神传承的注脚。

他们的精神,跨越80年,在2025年的今天,仍激励着中山儿女。李凡夫的笔锋、梁松方的匠心、何耀椿的手艺,都是中山抗战精神的生动注脚。在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,回望他们的故事,是中山儿女多元报国的缩影。在思想、军工、制版的“特殊战场”,以信仰为帆、专业为桨,驶向抗战胜利的彼岸。这份“多元担当、矢志报国”的精神,照亮当代中山人的前行路,激励我们在新时代,续写家国情怀的新篇章,让抗战先辈的精神火种,在民族复兴征程中,永远燃烧,熠熠生辉,汇聚成实现中华民族伟大复兴的磅礴力量。

●策划/统筹 查九星 吴森林 明剑

●图片/中共中山市委党史研究室提供(除署名外)

编辑 周振捷 二审 王欣琳 三审 陈慧