在中山,有一条鱼的故事,至今听来仍然新鲜、温暖。

中山脆肉鲩远销粤港澳以及全国,产业链不断延伸的30多年,就凝结了几代人求真务实、探索创新的心血。从这个意义上说,这条鱼的故事,也是一群人的故事。

今天的主人公是一个90后“鱼二代”,通过对养殖方式、业务范围、销售渠道等方面的创新性探索和拓展,一年内把父辈的鱼塘年产值从800万元变成2000多万元,他就是中山市小榄镇脆肉鲩养殖流通与加工协会理事、中山市嘉华脆肉鲩鱼养殖专业合作社总经理黄嘉华。

“90后”辞职下田养脆肉鲩

2016年2月,在公安队伍工作的黄嘉华决心辞职,回家养脆肉鲩鱼。这在东升并不稀奇,还有人为养它辞掉银行支行长的工作呢。问题在于,一条鱼何以让他们如此动情?

脆肉鲩的“诞生”,本身也是一段富有创新色彩的故事。都知道广东"四大家鱼",但中山人就是要先行先试,拿最普通的草鱼(鲩鱼)搞起了"创新"养殖。上个世纪70年代,中山水产部门试养出了脆肉鲩。改革开放后,小榄镇东升片区农户们率先养殖。用蚕豆养鱼,成本可不小,起步资金是难题。幸好,中山农信社(中山农商银行前身)当时在每个乡镇都有网点,得知农户的需求后,积极给予贷款和帮扶,激发出第一代脆肉鲩养殖户们闯与干的勇气。随着养殖脆肉鲩的农户越来越多,规模越来越大,东升片区被国家有关部门命名为“中国脆肉鲩之乡”。

三十多年来,一批又一批农户围绕脆肉鲩果敢创业、筚路蓝缕,黄嘉华的父亲黄明根也是其中之一。中山人自古以来就崇尚务实、创业,其中尤以小榄人最为典型。黄嘉华从小就在桑基鱼塘长大,耳濡目染,自然有一份创业与创新的基因、情结。

开启5G“科幻养鱼模式”

“小时候,我看到父辈养脆肉鲩非常累,夏天在30多度的环境下扛着一麻袋一麻袋的饲料去撒,身上的衣衫往往都被汗水湿透。”黄嘉华很小就开始思考,如何改变传统养殖纯靠人力的模式,实现现代、高效养殖。

2016年3月,心疼父亲的操劳,黄嘉华正式接手家里的200亩养鱼场。他想,要让自家的脆肉鲩在市场占有一席之地,须对父辈的经验有破有立:继承求实创业的重商传统,发扬创新和探索的精气神,在经营方式、业务范围、销售渠道等进行多方面的升级。

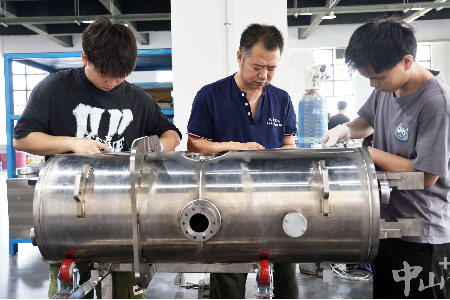

就以养殖环节来说吧,黄嘉华在电信运营商、金融机构的赋能下,大胆投入,积极拥抱5G智慧养殖等科技手段,大幅提升了养殖效率:传统的脆肉鲩养殖,投喂饲料、查看鱼塘情况、监测鱼的生长等环节都需要人工完成,对鱼塘的含氧量、pH值等数据多靠经验判断,抵御风险的能力较低。而实施了5G智能化改造后,现在坐在空调房里,用手机就可以控制投料机自动投料,还能做水体溶氧、鱼塘增氧、视频监测等。借助全自动化作业,人少了,效率提升了,渔民的运营成本降低15%以上。如果养殖出现问题,还可以借助“鱼病远程会诊系统”将鱼塘中不正常的鱼的解剖图像、视频、VR影像等实时传输到实验室。专家或实验人员将远程诊断,定位病症,及时给出意见,真正实现“智慧互联”。"特别是运用5G技术的自动投饲机模块,可在鱼塘中央360度抛料,抛料直径范围可达20米-50米,在喂食这个环节至少节省了2-3个小时。鱼在相同的生长周期内重量提升了3%到5%。”黄嘉华介绍。

致力统筹拉长中山脆肉鲩产业链

黄嘉华现在还是中山市小榄镇脆肉鲩养殖流通与加工协会理事,除了做好自己的脆肉鲩养殖销售事业,也在为进一步推动中山脆肉鲩产业链发展而绸缪探索。

“脆肉鲩产业的发展一直离不开中山社会各界的支持,比如各级政府、农业部门以及金融机构。”会长张卫均比黄嘉华年长十几岁,从事脆肉鲩流通和养殖将近二十年。“养殖户们每年十月份都比较缺钱,既要缴纳下一年的塘租,又要赶上大量脆肉鲩扎堆上市,在这样的关键时刻,最考验大家的资金周转能力。”自然而然谈及金融对脆肉鲩产业的赋能,他回忆,上个世纪80年代率先支持脆肉鲩养殖的中山农信社,改制为中山农商银行后,继续根植中山,传承为农服务的基因,针对中山特色产业推出了多种信贷产品。“农商行推的脆肉鲩养殖贷对中山脆肉鲩养殖户的帮扶很大,也带动了更多银行推出了相似的金融产品。”

中山市小榄镇脆肉鲩养殖流通与加工协会肩负着组织协调养殖、流通户,与各级政府、金融机构以及其他相关机构沟通的功能,近年来正致力于打通上下游、拉长中山脆肉鲩产业链。“最近,我们协会先后去了佛山等多个城市考察调研,在考量用脆肉鲩做成预制菜的推进路径和发展前景。”会长张卫均说。

张卫均和黄嘉华都希望,中山脆肉鲩可以再拓展出更多精深加工的产品形态,以一条鱼为主线促进相关的一二三产业融合,使产业链越建越长,反哺、促进中山乡村振兴事业。

◆文字:连志刚

◆视频摄制:中山传媒影视工作室

◆编辑:徐璇

◆二审:赖传洪 方嘉雯

◆三审:赖有生