李白与月亮

通常,李白给人的感觉是飘逸而狂放的,他曾写过一首诗《赠孟浩然》,“吾爱孟夫子,风流天下闻”。表达了他对孟浩然的仰慕之情。有时候我觉得,风流、飘逸的是他李太白,你看“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”(杜甫《饮中八仙歌》)是何等的洒脱。然而这个让高力士为他脱鞋,杨贵妃为他磨墨的青莲居士,毕竟忍受不了宫廷的繁文缛节,最终扬长而去,出走宫廷、出走长安。也许江湖、天下,才是他的栖身之地,云游之所。

李白生性喜交朋友、游历天下。天地之大,正可云游四方。若遇好友,则可以歌咏之,以舞乐之。“李白乘舟将欲行,忽闻江上踏歌声,桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”(李白《赠汪伦》),一个“踏”字,表现出了朋友对李白的情分之深。李白离别朋友,小船即将启程。恰在此时,一个叫汪伦的朋友,自岸上的一条小路,踏歌而来,此情此景,令人感动万分。

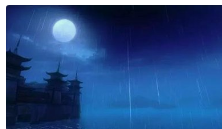

研读李白诗歌,发现李白似乎对月亮情有独钟,“花间一壶酒,独酌无相亲,举杯邀明月,对影成三人”(李白《月下独酌》),月光如水,静静地流淌于百花柳丝之间,凉风习习,星光灿烂。李白此时,长发飘飘、剑花飞舞。然而独酌无友,毕竟是憾事,只有举杯相邀明月,同饮月光美酒。月亮一人、自己一人,影子一人。美则美矣,却有挥之不去的淡淡寂寞、悠悠惆怅。

李白的另一首《把酒问月》,更显得孤高和有趣,“青天有月来几时,我今停杯一问之,人攀明月不可得,月行却以人相随”,李白仰天长问朗朗青天,月亮是何时出现的?让我停下酒杯,问一问吧。我们看出李白是确是一个有趣之人。感叹明月不可得,而内心对明月能够经常陪伴自己,心生谢意。可以遥想,当一轮明月高悬太空,遮住它的云层缓缓散开时。那一轮清辉的高洁与耀眼,又会使多少人,心驰神往。“古人今人如流水,共看明月皆如此,唯愿当歌对酒时,月光常照金樽里”则可以感受到诗人的高洁与孤独。

分析李白的豪爽性格,可能要从他的出生地说起,有传说他的祖籍陇西成纪(甘肃秦安),他的家乡是四川的绵阳江油。而之所以五岁以后来到江油,是因为父亲犯事而寄居江油。如果李白真是出生于陇西城纪,即是属于少数民族,也难怪他具有大碗喝酒、大块吃肉的豪气。

六年前的一个夏天,因为送女儿去四川就读大学的原因,有机会到了李白故里江油一游。李白故里坐落在四川江油腹地。地势平坦、沃野数万平米,主建筑古色古香,掩映在一片苍松翠柏之间。而青年李白,不安于舒适的蜀中生活,他要走出四川,走向更为广阔的世界。青年李白伫立船头,江风四起,潇洒的长发迎风起舞。

李白在他的《峨眉山月歌》这样写道:“峨眉山月半轮秋,影入平羌江水流。夜发清溪向三峡,思君不见下渝州”。这首诗写于青年时期,正是“仗剑去国,辞亲远游”之时。这是一幅青山吐月,月影江流的超凡脱俗的画卷。离乡之时,也许青年李白是踌躇满志,也许也有淡淡的惆怅。轻舟正在催发,却不见朋友的送别,更使离别的愁绪盈满胸怀。

“明月出天山,苍茫云海间。长风几万里,吹度玉门关......”这时关山之月,已是沧桑几许,悲凉几多。有的是戍边将士的征战铁血,和思妇怨女的悲愤与无奈。

李白在《古朗月行》写道:“小时不识月,呼作白玉盘,又疑瑶台镜,飞在青云端”,写出了少年儿童的天真烂漫之态。

一首《秋歌》又曰:“长安一片月,万户捣衣声,秋风吹不尽,总是玉关情.....”则是写出了朦胧月下,捣衣声声,怨妇思夫的苍凉与无奈。

大家耳熟能详的《静夜思》,则是李白月亮诗歌的千古绝唱。“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡”虽浅显易懂,而影响深远。那若隐若现流淌在地下的月光,多像早春二月的春霜点点。而他抬头所见的天上玉盘,是否就是故乡那一轮皎皎明月?

李白创作了篇幅如此繁多的月亮之诗,或许月亮正是他的一种精神追求吧。表面的嬉笑怒骂,慷慨悲歌,豪气冲天,掩盖不了他的内心世界,追求月光之洒脱、高洁、脱俗的情怀、

李白的离世,始终是一个浪漫之谜。民间有这样一个传说:一夜,李白泛舟江上,邀月共饮、杯中卧月。酒过三巡,天上的月亮竟跑到了水中。太白长袖起舞,且吟且歌,脚步踉跄,晃入江中,寻找他心中的明月去了。一代谪仙诗人,轰然沉入江底。而他的月光之诗,却在星汉之间、苍穹之上、灿烂了千年。

(文棚以散文为主的共享平台,面向全球华人开放,供作者、读者转发和欣赏。“写手”栏目面向全国征集好稿。凡“写手”栏目发表的稿件,当月阅读量达到1万次,编辑部打赏50元;达到2万次,编辑部打赏100元;达到3万次,编辑部打赏150元。请一投一稿, 并注明文体。投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。文责自负。非签约作家请注明真实姓名、联系方式及银行账户全称、账号。)

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆作者提供

◆编辑:徐向东

◆二审:蓝运良

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报