1925年3月12日,孙中山先生病逝,灵柩暂厝于北京香山。

1925年4月15日,在大陆边陲的另一个“香山”——孙中山的故乡香山县,当局议决将“香山县”更名为“中山县”,以纪念孙中山的丰功伟绩。

一百年风起云涌,波澜壮阔。中山县后又升格中山市,在改革开放中勇立潮头,在新时代踏浪湾区。

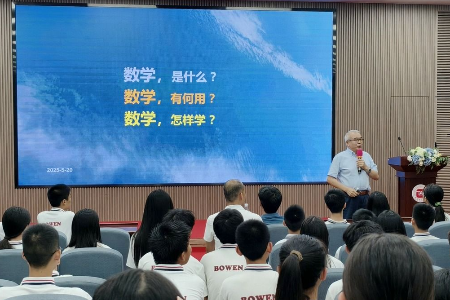

时间来到2025年4月,年轻的香山书院带着一束花火,继续在历史的隧道中缓步探幽,试图在“何以香山”的路上留下点点星光。4月6日,广东历史学会副会长、历史学博士做客香山书院,清晰回顾了“中山的前世今生”,深刻解读了从香山到中山的历史变迁和时代意义。

“香山”一名来源颇多,均有美好寓意

胡波从中国人对于“名”的情结讲起。他指出,姓名源于夏商周时期,男子称氏、妇人称姓,后世将姓氏合一,丰富多样。凡人必有姓名,姓名是人的独特符号,体现家族血统,反映时代变迁,具有社会文化价值。

之于地名,往往反映地理实体的实际地域、规模、性质等特征,一般尊重当地历史、文化和群众意愿,方便生产生活。

无论人名还是地名,都被赋予一定的心理暗示和象征意义,人们都希望名“正”而言顺。

纵览中国,称“香山”之名的有多地、多处。例如,北京香山因最高峰有两块巨大的岩石,形似“香炉”,且阴雨天云雾缭绕,故得名“香炉山”,简称“香山”;亦有明代文献记载,香山曾栽种大量杏花,每年花期一到,花香浓郁,得名“香山”。福建厦门的香山,原名“荒山”,南宋理学大师、同安县主簿朱熹曾数游此地,闻草木皆香,遂将其更名为“香山”。还有四川遂宁的“血腥山”,为避不吉改名“香山”,显示出地名随文化观念的变迁。

岭南的香山,在汉唐时期是孤悬于珠江口外、伶仃洋上的较大岛屿,隶属东莞县,文献记载“县南隔海三百里,地多神仙花卉,故曰:香山”。这时候的香山,是名副其实的“香山岛”。

北宋时期,因岛上居民诉讼不便,香山文顺乡廷福里(今中山市南区恒美村附近)进士梁杞建议设县,以香山命名,但当时并未获得朝廷批准。至南宋绍兴二十二年,陈天觉提议升格为县,便于管理,割四县濒海地归香山县。历经南宋至民国,香山县名沿用约773年,胡波认为,这体现了香山地域历史文化的连续性。

香山因“岛”设“镇”,由“寨”至“县”

资料记载,唐武德四年(621),朝廷在香山岛设置文顺乡,是香山地区最早的行政机构。同时,在当时乡驻地设香山镇,为戍边军事单位。唐至德二年(757),香山镇即代文顺乡作为地方行政机构。

胡波在《中山简史》中写到,建镇后的香山,人口增多了,经济实力增强了,曾经鸡犬之声相闻、老死不相往来的生活格局,在经济和文化互动日益紧密的环境下逐渐被打破。在随后的半个世纪里,香山镇因地制宜发展农业、渔业、盐业和其他副业,与外界始终保持着经济、文化方面的往来,岛屿与岛屿之间的沟通、村落与村落之间的联系,在过去沟通联络的基础上,也有了明显的加强。

到了宋代,随着人口的增加和经济实力的增强,独立建制设县成为香山有识之士的期盼。北宋元丰五年(1082),香山进士梁杞关于香山设县的请求虽未被批准,但朝廷同意设立香山寨。宋代于诸州险要处设知寨,与县同级。但知寨非正式官职,相当于村民自卫组织的头目。香山设置寨官,选址在五桂山南面的山场村。新任的寨官,专门负责巡捕盗贼,维护香山地方的社会秩序,防止外敌侵犯。

经过近70年的励精图治,香山设县的自然条件、经济发展程度、社会文明程度、人口数量、人才条件等已臻成熟,重新申请立县,摆上了寨官陈天觉和东莞县令姚孝资等人的议事日程。南宋绍兴二十二年(1152),香山设县“终获诏准”,并明确指出以原行政区域为基础,“又割南海、番禺、新会三县滨海地益之”。香山县的行政区域,从原有的香山岛,扩大到包括东海湾西北岸及其沿岸的海岛、海滩。

明代,香山人何泽远两次随郑和下西洋,虽未给香山带来直接变化,但大航海时代的到来,让众多西方探险家、传教士、商人等,不约而同来到香山澳门,并不断拓展自己的活动空间,扩大社会和经济影响力。原本“隔海三百里”的孤独岛屿,一跃走到了时代的前沿。

香山易名中山,各项事业更进一步

1912年,香山县直属省政府管辖,结束了清政府在香山县的统治。有着700多年历史的香山县,翻开了新的一页。

1925年3月12日,孙中山在北京病逝。同年3月23日,香山县各界在县城学宫隆重举行追悼会,沉痛哀悼孙中山,国民党县党部各执行委员会及全体党员、政府、机关、军警、商团、学校、县议会、工会、农会、海外同志社等约两万人参加悼念活动。1925年4月15日,国民党中央执行委员会议决,将香山县改名为中山县,以纪念孙中山的丰功伟绩。同年4月17日,有关文件签署,香山县正式被命名为中山县。

胡波认为,以人物命名城市或街道,这在古今中外都不是新鲜事,但香山易名中山还是具有划时代的意义。这既是对孙中山历史功绩的永恒纪念,又是对中山县政治地位和文化影响的一次历史性提升。

上世纪二三十年代,成为民主革命精神符号的中山县,凝聚了民众对“三民主义”和共和理想的认同,加之部分华侨回乡投资实业,其城市风貌、工商业发展和社会治理等有了明显改变。城区街道更加宽阔畅通,不少欧式风格的民居建筑和高耸坚固的碉楼拔地而起,还有很多新式的机器工业和现代性的商业、金融业也渐次涌现。

1929年,中山县被树立为全国模范县。胡波认为,不仅因为这里是孙中山先生的故乡、是“国民革命的发源地”,还因为这里有着地理区位的优势和经济社会发展的良好基础。据了解,民国初期的中山县,是名副其实的富庶大县,人口之繁庶和经济之发展“几无一不冠于全省”,而且“一切产业交通运输之发展,均居本省首位”。

1930年3月24日,时任广东省政府主席陈铭枢到全国范县中山县视察时,感慨道:“中山现在已变为全国的中山,为的是他已经做全国的模范县。”

模范县建设虽然只持续了六七年时间,但这一时期各项事业如日中天,为后来百年中山的发展奠定了坚实的基础。胡波认为,这与香山更名中山有密不可分的促进关系。

中山是岭南的,是中国的,也是世界的

以革命家命名城市这一做法,树立了全国性纪念的新典范,既促进了人们对革命先驱的集体怀念,也推动了地方发展与文化传承。

胡波从中山县的转型与崛起、改革开放的崭新步伐、文化教育的繁荣景象、历史文化名城的荣耀等四个维度阐述了更名的时代意义。他认为,从革命文化到创新文化,中山依托华侨、商业等多元文化,打造城市发展新面貌;以孙中山故乡吸引全球资源,促进经济与社会事业快速提升,跃升为广东“四小虎”;又借助孙中山品牌,推动文化教育事业蓬勃发展,塑造出独特的城市魅力和文化底蕴;此外,实现了从县级市到地级市的跨越,并荣获全国文明城市、中国历史文化名城等荣誉,香山文化熠熠生辉。

可以说,“中山”一名在各个历史时期都为城市发展带来了相应的红利,但也有“想象受限”的一面。胡波指出,地名政治化使中山在文化资源利用上较为谨慎,一定程度上限制了其创新与自我超越,影响了与珠海澳门的区域联动发展,导致资源利用率较低。

在《中山简史》中,胡波以更加纵深的视角给出了阐述:香山岛虽孤悬于伶仃洋上,但它既与岭南地理变动和气候变化有关,又与中国和世界的关系密切,尤其是大航海时代开启后全球性的物质交换和文化交流,使岛屿香山较早地融入世界大循环和大分流的浪潮之中。“任何一次气候、水文、地文等的变动,都直接影响这里的生态环境和经济社会;同样,中国和世界的政治变革,也不可避免地波及中山的社会秩序和人文环境。”“中山首先是珠江三角洲上的中山,也是岭南天地下的中山,还是中国文化背景下的中山,更是全球化进程中的中山。”

尊重历史,珍视当下。鉴于中山、珠海、澳门三地文化同源,胡波建议整合三地优质资源,通过区域合作打造集研究、学习、游览于一体的高端文化品牌,并将其更充分、更高质量地转化为经济优势,携手走向更大舞台。

【图片】 何永江、袁永智

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧