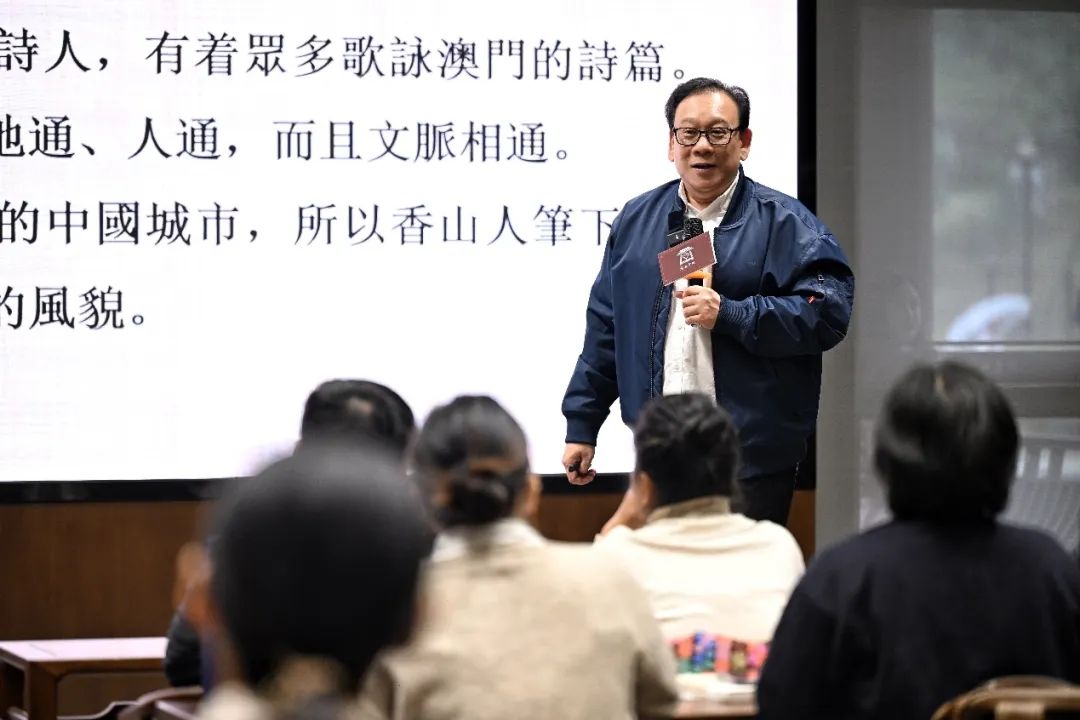

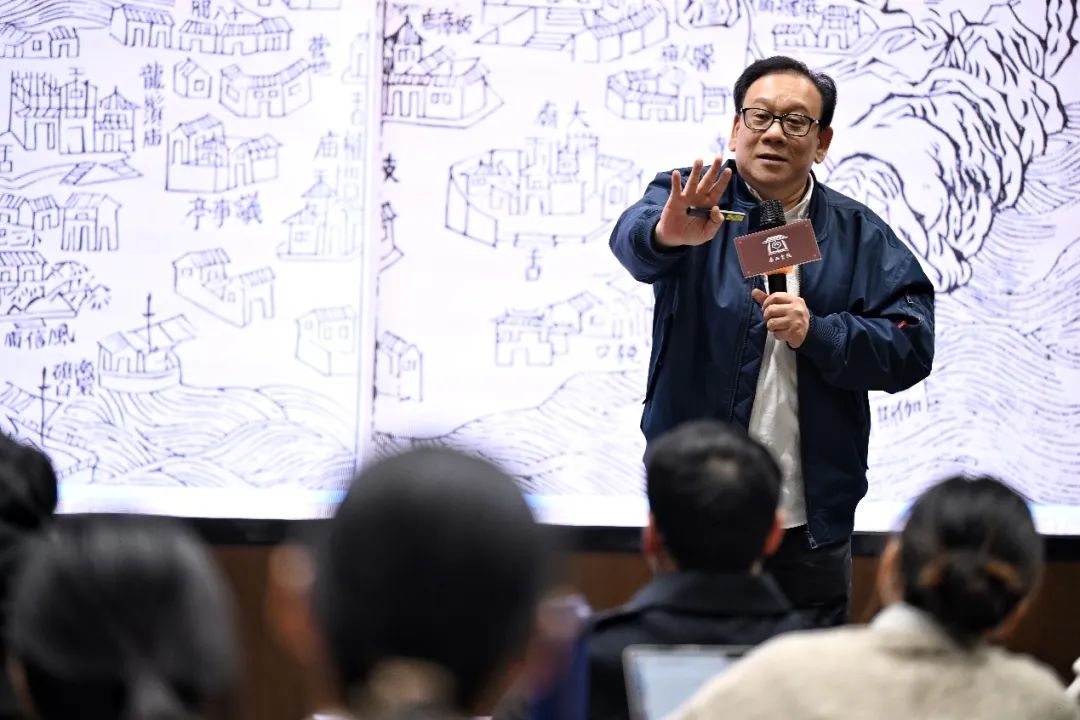

3月29日下午,澳门大学中国语言文学系教授、博士生导师邓骏捷在香山书院开讲《香山诗人笔下的澳门》。他指出,澳门在人们的想象与实际中存在着种种距离和误读,通过阅读香山诗人的诗歌可以还原一个真实情境中的澳门。这个真实的澳门与中山,不仅地通、人通,而且文脉相通。香山诗人传达出来的精神都指向了中华美学传统。

明清出现在澳门的香山诗人群体

邓骏捷指出,澳门诗词的发端,一般认为是明代著名戏曲家汤显祖所作的几首“澳门诗”。汤显祖于万历十九年(1591)时到过广东香山岙,并与当时的外国商人有过接触,他的《香山验香所采香口号》《香岙逢贾胡》《听香山译者》(二首)等,属于较早描写澳门的作品,可以说掀开了澳门诗词以至澳门文学的帷幕。

他同时指出,汤显祖应该跨过莲花茎来到了广义上的澳门,从他的诗中可以发现端倪,但是他有没有进入葡国人修建的城里,并没有实证。但他一定到过城外华人居住过的地方。汤显祖笔下的澳门珠光宝气,他笔下的胡商气派奢华。

不住田园不树桑,珴珂衣锦下云樯。明珠海上传星气,白玉河边看月光。(《香岙逢贾胡》)

汤显祖之后,一批香山诗人活跃在明清时的澳门,一是香山地区的诗人,如刘世重、李遐龄、鲍俊、黄国培、刘熽芬等,他们或曾寓居澳门,或关注澳门时事,留下了众多歌咏澳门的诗篇;另一方面,在澳门本土的著名诗人中,也有不少原籍香山,如澳门望厦的赵氏族人(赵同义、赵元儒等),近代最早具有完整维新思想体系的理论家、启蒙思想家郑观应。

读懂香山诗人时空下的澳门

这些生活在澳门或者曾经生活在澳门的香山诗人,留下了不少诗篇,有抒发个人情思的,也有记录地理风俗的,还有议论时事的,更有直击中西文化冲突的。

较早全面描澳门的香山诗人是刘世重(?-1702),他是香山县溪角乡(今属中山市沙溪镇云汉村)人。他写了《三巴寺》:

地入蛮方尽,天连岭峤高。

坐堂环白鬼,听法间红毛。

殿阁标云霭,山门迭海涛。

西洋传佛国,金相果称豪。

他笔下的三巴寺,就是澳门著名的“大三巴”。白鬼、红毛指的是当时生活在澳门的外国商人,他们是天主教信徒。

自清乾隆年间始,澳门望厦赵氏家族兴起。赵氏族人创作了大量诗文,成了香山人在澳门的最重要文化代表。他们诗歌追求禅意,表现出了传统士人的审美追求。

赵同义在他的诗歌中不仅描述了澳门的地理特点,还在诗歌中不断重申他对于优美景色的心领神会。

地尽东南水一湾,嵌空奇石辟禅关。

虎门雪送千帆白,鸡颈轮升万壑殷。

回磴人拖单齿屐,摩崖谁勒有名山。

山上有石高数仞,刻“海觉”二字。

此来不觉春归早,笑指梅花试一攀。

赵同义《腊月登海觉寺》

邓骏捷特别提到了赵元儒的《妈阁石刻诗四首》,赵元儒一口气在妈阁寺的摩崖刻写了四首诗,这四首诗既可单列,又可并列起来读,赵元儒用了复调式的叙述,四首诗里反复写到了“亭”“灵”“冥”,不断强化推进。邓骏捷说,在妈阁寺里表达禅意生活的也算是澳门诗歌里的一个奇观——

海隅藏古寺,斜结半山亭。地僻人偏静,林幽鸟更灵。潮来鸡颈绿,舟过马骝靑。愿借蒲团坐,安禅悟杳冥。

试叩禅关入,神山第一亭。画船留圣迹,石室驻仙灵。镜水一天碧,莲峰四岸靑。三千尘世事,回首总冥冥。

登临穷古径,危坐石之亭。对此身如画,飘然性自灵。江豚翻浪白,海燕拂云靑。远水兼天阔,茫茫入苍冥。

谁人书“海觉”?峭石立高亭。如此山之秀,应教地有灵。天开双眼阔,榕印一心经。寂寂云林外,疎钟报暮冥。

香山诗人诗歌里还有反映中西文化冲突的,可以说是相当重要的历史记载。鸦片战争后,葡萄牙人不断在澳门扩展势力,粗暴的行为既侵犯了清廷在澳门的主权,也对澳门居民造成了极大的伤害,中葡矛盾日趋白热化。道光二十九年(1849)8 月22 日,澳门人沈志亮等刺杀总督亚马留(João Maria Ferreira do Amaral)是澳门历史上的重大事件,也是澳门进入新的历史阶段的重要标志。

较早记叙这一事件的文学作品,则是刘熽芬的《沈义士歌》。“香山有义士,沈姓志亮名。少小抱至性,弱岁飞英声。”表达了他对沈志亮的崇敬和对粗暴葡人的憎恨。郑观应在《澳门感事》里也记录了这件事:“澳门上古名莲峰,鹊巢鸠占谁折冲。”“昔有葡督极暴虐,竟为义士诛其凶。”但是,作为开眼看世界的郑观应给出了路径是,要用西式的法律来处理澳门问题,遵行文明的准则。

莲花茎似连接文化的脐带

澳门原属广州府香山县治下“长安乡恭常都”管辖,自明嘉靖三十二年(1553)葡萄牙人入居以来,澳门从一个海隅渔村逐渐发展成为重要的对外贸易港口。

澳门与香山地近,一经莲花茎,即可由香山至澳门。莲花茎在香山诗人的诗中经常出现。香山紫里(今中山石岐)人李遐龄在《观黄总戎所藏西洋镜画》中忆起年少时见过的澳门,莲花茎是交通澳门和香山两地的路径,是重要地理坐标:

桔子围边多白屋,莲花茎外是青洲。

华鬘细草开春宴,落日微风晚放舟。

鲍俊也在自洽的词《行香子‧澳门》里提到了莲花茎:

蚝境波平。四面钟声。礼耶稣果供香迎。帘垂粉壁,山锁莲茎。看海东西,楼高下,艇纵横。

可见,莲花茎在当时人们的眼中是一个重要的地理分界线。虽然两地经过莲花茎,从政治地理上一分为二,但是文化脐带从没被割断,中华文化的血脉一直源源不断地流淌在澳门。通过对这些诗词的分析,充分地说明澳门与香山,不仅地通、人通,而且文脉相通。

通过细读香山诗人的澳门诗歌之后,邓骏捷总结说,从过去到现在,很多人对澳门有很多想象和误读,其实生活在那里的人们,从过去到现在还是按照中国传统的方式生活,比如澳门有很多土地神、庙宇。香山诗人的诗歌也保持着传统中国的意境,他们描写述说的澳门是纯粹的中华意象,虽然说很长一段时间租给了别人,但是他们的根从没有离开过中华大地,他们的诗歌就是中华美学的体现。

【文字】李克用

【图片 】袁永智

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧