在香山县近千年的风云历史中,盐是一个重要符号。纵观千年,香山盐业不仅是岭南经济史的重要剖面,更揭示了国家制度、自然环境、生产技术与人口迁徙的复杂互动。可以说,香山盐业深刻塑造着香山地区的发展格局,堪称古代经济与政治互动的典范。

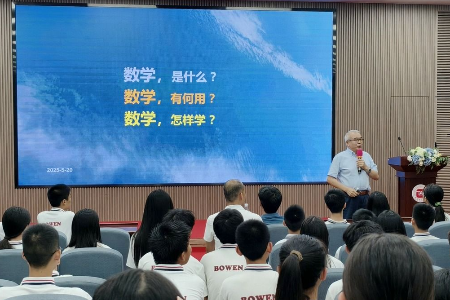

3月23日上午,中山大学历史学系(珠海)副教授、博士生导师李晓龙在香山书院分享《因盐成县:千年盐业与香山历史》讲座。他通过丰富的历史资料和深入分析,关注香山盐业经济发展与地方历史的互动和演变,探讨人地互动如何塑造地方文化基因。

香山盐业的千年兴衰

宋代邓光荐在《浮虚山记》中描述了当时的香山地貌:“海浩无涯,岛屿洲潭,不可胜计。”《新唐书·地理志》则云:“东莞、新会有盐。”

盐是百味之王,亦是国计民生。盐业很早就成为香山地区的重要生计。它在宋代的发展不仅带动了运输业和商业,也推动了行政机构的设置与完善。宋绍兴二十二年(1152 年),邑人陈天觉建言改升为县,将南海、番禺等四县濒海之地划归香山,形成覆盖今中山、珠海、澳门等地的行政区划。

李晓龙认为,香山设县背后有严密的经济逻辑。南宋时期,东南沿海的盐税收入是国库财政的重要来源,当朝对此极为重视。彼时,香山盐场规模不断壮大,盐税征收、治安维护等事务远超镇级建制的承载能力。香山由镇升县,其动因之一在于滨海盐业经济的发展带来的治理需求。由此,盐业经济与政治权力形成共生关系:盐税支撑行政运转,而县级建制的确立又为香山盐场的盐业发展提供制度保障。

元明时期,香山盐业经济持续繁荣,滨海人群在盐政制度下维持生计。朝廷设立广东盐课提举司负责珠江口盐场,实行灶户世袭制,灶户子孙世代从事盐业。香山盐场设有“管勾一员,副管勾一员,典吏一名,场吏二名”,为灶户提供煮盐锅盘等工具,并监督生产。

明代前期,香山盐场在朝廷“配户当差”和地方“余盐抽饷”等制度的互动下,得到了蓬勃的发展,“鱼盐为一郡冠”,灶户“以盐艘往来海上,不及二十年,号称中富”。但明中叶以后,随着珠江口地理环境剧变,香山地区“斥卤尽变禾田”。海水的咸淡交界线随着香山地区从明初的军屯到明中叶的大规模沙田开发,逐渐发生南移,严重影响了香山盐场的卤水质量和食盐生产成本。加之市场流动、政策调整等多重因素影响,香山盐业问题丛生,逐渐走向萧条。

清初,朝廷为防范沿海反清势力,实施迁海政策,大规模迁徙滨海人群,香山盐场受到了严重的影响。在展界之后,香山长期陷入灶户数额招复不足的困境。其背后交织的实际是灶户从事盐业的困境持续艰难,沙田开发和产权本地化带来更多新生计,为香山社会经济转型提供了充分的条件。尽管乾隆十三年香山盐场曾一度搬迁至三灶,以期重获生机,但到乾隆五十四年,朝廷终于还是以“场产情形今昔不同”,裁撤香山等歉收盐场,盐田也被允许改为稻田。

盐业兴衰与社会历史文化交织演变

李晓龙在有关著作中提到,盐场不是从来就有的,而是国家建立盐专卖、自上而下推行的产物。盐业制度表现为一场持续的社会经济活动的制度序列化过程。各色各样的人及其活动,将看似无序的状态,最终以有序的过程进入历史。

李晓龙在讲座上也表示,在国家的资源管控政策下,民间常常通过与制度的互动进行着制度的创新。从元代到明代,国家盐政政策不断调适,从严格的盐场管理制度到“余盐开卖”法的推行,香山地方民众积极互动,在沙田开发与盐业生产上灵活应对。发展盐田还是沙田,其实是民众生计选择和政策地方实践互动的结果。宗族积极参与沿海自然资源的管理,制定族规,保障了生产有序进行。这些创新既维护了社会稳定,又促进了地方经济发展,展现滨海地区应对复杂管理的智慧。

所以说,香山盐业千年演变本质上是自然、经济、政治三重力量博弈的结果。珠江口淤积既造就唐宋盐场繁荣,又通过陆域扩张导致明清盐田衰落;而从宋代专卖到明清灶户制,国家盐政深度介入地方社会,使香山形成“制度-生计-社会”交织的权力网络;到“盐田改稻田”的资源再分配,既折射出生计方式的被迫转型,也有区域文化符号的主动再造。

在一次次辗转动荡中,盐业记忆深深融入了地方文化的基因,香山人也为自己构筑起“向海而生”的理想世界,至今不曾动摇。

【文字】井丼

【图片】何永江

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧