与白先勇先生让《桃花扇》再度焕发生命一样,程美宝老师近些年也在很多重要的场合不断重温“粤讴”,这可能源于她骨血里对于本土文化的热爱,粤讴是关于身份认同和文化基因传承的象征。

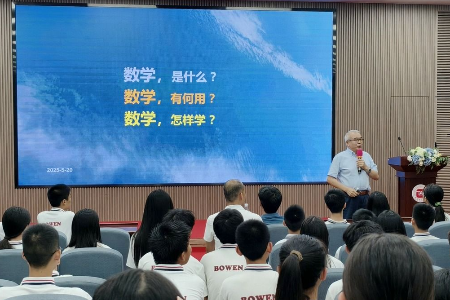

3月16日,香港城市大学程美宝教授在香山书院进行了《清代以来“粤讴”的流变——从香山县诗人李遐龄的柳枝词说起》的主题讲座。从香山诗人李遐龄的柳枝词谈起,讲述粤讴的诞生、兴盛和没落。

【李遐龄其人】

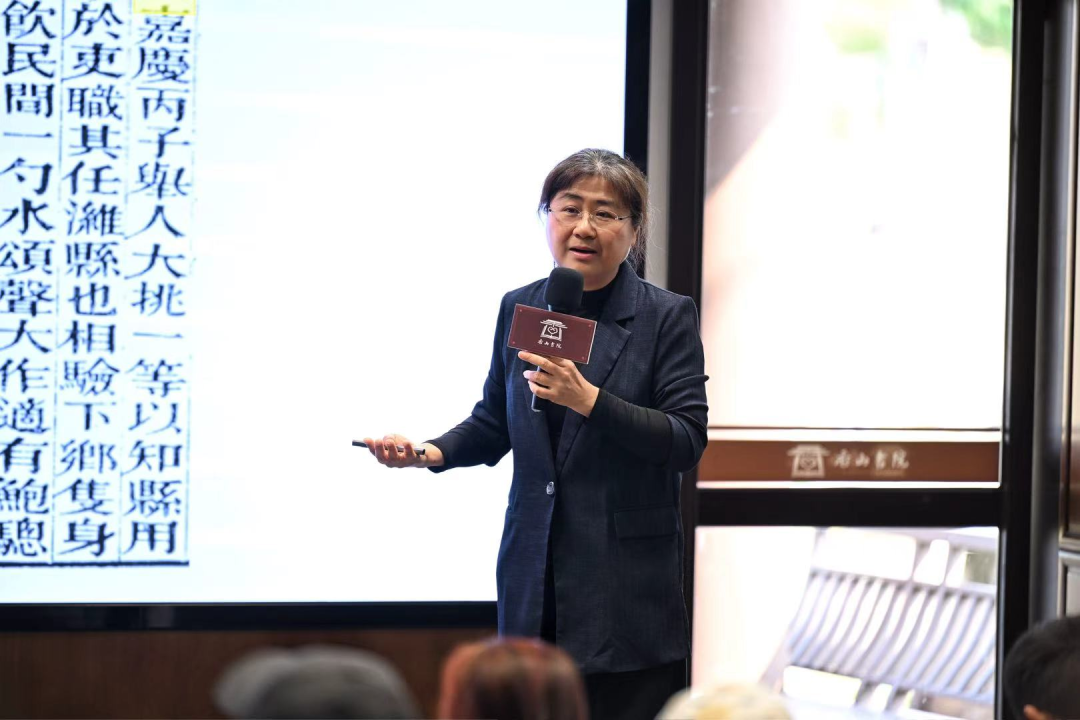

程美宝提及李遐龄是她几年前从孙中山故居纪念馆那里看到他的诗文,其中《和谭康侯珠江柳枝词三十首》里有她关注的“粤讴”的内容,因此,她把李遐龄也放入到了她研究的对象。

资料显示,李遐龄是乾隆、嘉庆年间的香山县紫里人,紫里在现在的石岐区延龄路一带。他的家族诗书传家,他本人也以诗文著名,与当时的“粤东三子”谭敬昭、张维屏、黄培芳关系甚好,常以诗文互相交流,也与在粤地为官的诗人黎简有比较密切的联系。他们亦师亦友,惺惺相惜。

他一生好学,诗文不断,也曾经尝试走科举之路,但没有成功。与科举最为接近的一次,是在1809年乡试中以第17名中,但又以试卷中的瑕疵弃之。此后,他便以教书为生。在生命的最后几年是在广州以教书为业,他在那里写下了《和谭康侯珠江柳枝词三十首》。诗作反映的是广州当时的社会生活,融合地方风物与文人创作传统,兼具文学性、艺术性和历史研究价值,是清代广东文学的代表性作品。

其中多次提到了程老师所说的“粤讴”。

【何谓粤讴】

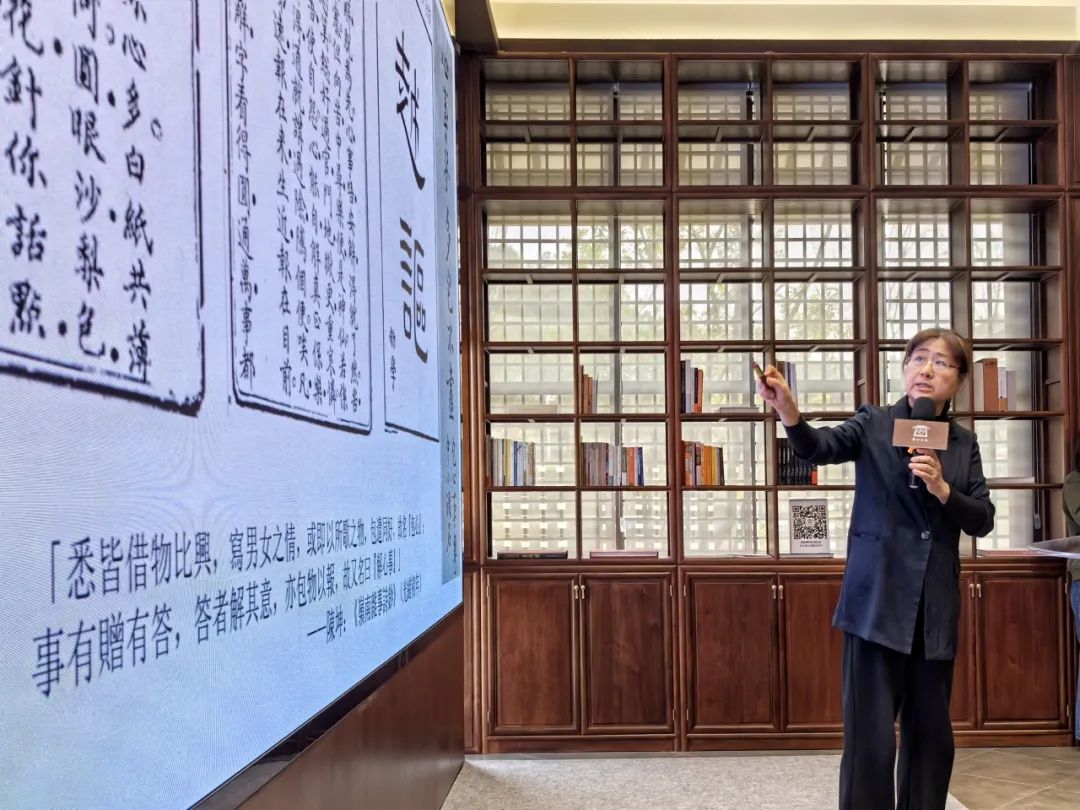

粤讴是一种衍生于清代,以粤音为旋律依据的曲种,往往以广东的木鱼、龙舟、南音、板眼相提并论。内容大多为珠江花艇上的歌姬诉说欢场无真爱,男子多薄幸的情歌,文辞旖旎,具有很强的地方色彩。后来逐步演变应用到粤曲,被研究者归为“歌谣体”,以别于外来的曲牌体和板腔体。

粤讴正好流行于李遐龄的青壮年时代,他在广州教书的时候,也经常和诗友们一起来唱和。程美宝老师强调粤讴最为字正腔圆的吐字用的是“西关腔”。

当时活跃在广州的还有来自于北方的梆子、昆曲等,但粤讴才是最为纯粹的地方曲。每段末了,常用感叹词或代名词作呼格,以加强感情色彩。程老师用了一词“唉声叹气”来形容粤讴的灵魂,其主要创作目的是“解心事”。

粤讴流行了三十年,之后消失在了人们的生活中。原因就是粤讴的格律过于严谨,腔调又过于缓慢。

【何以解心】

“清水灯心煲白果啊,果然系清白咁又怕乜你心多。白纸共薄荷,咁就包俾过我,薄情如纸你话奈乜谁何……”程美宝老师现场演唱了经过时代打磨过后的《结丝萝》。“粤讴只有经过时代的流变,缩短了叹息之音才得以在上个世纪二十年代复活。”

程美宝,牛津大学博士,香港城市大学中文及历史学系教授暨系主任,人文社会科学院副院长,广东省高等学校珠江学者特聘教授(中山大学)。研究领域为中国社会文化史,尤关注以省港澳为中心的华南地域社会史。著有《地域文化与国家认同:晚清以来“广东文化”观的形成》、《遇见黄东:18-19世纪珠江口的小人物与大世界》、《消逝的声音:省港澳沪的过去式》等专著,主编《太平戏院纪事:院主源詹勋日记选辑(1926-1949)》、《威权的象征:英国国家海事博物馆藏中国旗帜研究》等书,并担任《中国戏曲志》及《中国曲艺志》澳门卷副主编。

【文字】李克用

【图片】袁永智 何永江

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧