近日,中山市第一人民法院审结一起小区业主与开发商名誉权纠纷案,依法判决发布不实信息的业主承担侵权责任。该案为平衡公民维权与法人名誉权保护提供了司法范例。

基本案情:小区业主与开发商产生纠纷

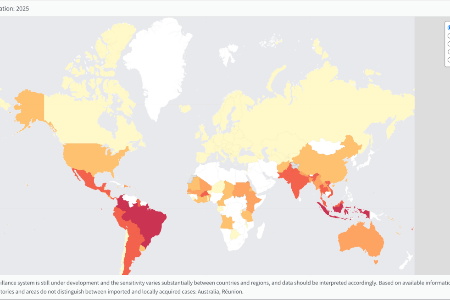

某房地产公司开发了某小区,朱某是该小区业主。在小区尚未成立业主委员会前,双方因物业管理问题产生诸多矛盾。自2024年1月起,朱某多次在其抖音账号及微信视频号上发布针对某房地产公司的多条负面言论及视频,如“某小区开发商‘十宗罪’”“越来越多业主卖房,问题很严重”等,引发网友热议,不少人跟风指责开发商。

网络平台截图。通讯员供图

网络平台截图。通讯员供图

某房地产公司认为朱某的行为己严重侵害其名誉权,引发了负面影响。于是,将朱某诉至法院,要求朱某停止侵权、公开赔礼道歉并赔偿经济损失30000元、公证费3200元和律师费15000元。

诉讼中,某房地产公司认为其公司仅作为小区开发商,并没有实际参与到物业的管理,但其在未成立业主委员会前,有提供相应的物业服务,朱某作为业主对于物业管理存在不满,在上述短视频平台发布相应视频,其多个视频当中包含贬损其公司的字样,朱某使用“抖音”以及微信视频号多次发布不实视频及内容,以致大量网络用户转发、评论、指责、贬损原告,损害其声誉,导致其公司后续销售工作出现损失,大量的车位以及部分的房屋无法进行销售。

朱某辩称其发布的视频均是其居住在小区所见到的真实场景,是对其生活的记录,并没有对开发商名誉进行贬损、侮辱、诽谤,也没有泄露开发商隐私,不构成对名誉权的侵害。

争议焦点:业主网上维权是否侵犯开发商名誉权?

该案为名誉权纠纷,结合当事人双方诉辩意见,本案争议焦点是:朱某在其抖音账号及微信视频号上发布相关涉案信息的行为,是否侵害了某房地产公司的名誉权,是否应承担民事侵权责任以及侵权责任的承担方式。

据了解,法人的名誉权是指法人对其全部活动所产生的社会评价而享有的不受他人侵害的权利。判断是否构成名誉侵权的核心在于是否降低了公众对受害人的社会评价,对法人而言主要是对商誉的评价。

侵害名誉权的违法行为的认定主要包括:一是行为人实施了侮辱、诽谤等毁损名誉的行为。侮辱是指故意以暴力或其他方式贬损他人人格,毁损他人名誉;诽谤通常指捏造虚假事实、丑化他人人格,损害他人名誉。二是侵害名誉的行为必须有特定指向;三是侵害名誉权的行为需为第三人所知悉。

从朱某发布的涉案信息内容,结合诉讼中双方陈述的事实及举证来看,朱某在抖音账号及微信视频号发布的诸多言论,均具有明显的指向性,且带有恶意贬损、诽谤性质,已超越当事主体应当容忍、克制的限度。

上述内容发布后,对某房地产公司造成一定的负面影响,从而降低公众对某房地产公司商誉的社会评价,故朱某的上述行为构成对某房地产公司名誉权的侵害,朱某应承担相应的侵权责任,某房地产公司有权要求朱某停止侵害。

法院判决:业主侵权并赔偿开发商相应损失

最终,法院综合考虑朱某的主观过错、侵权情节,判决朱某立即删除涉案信息,书面赔礼道歉,并支付相关费用及赔偿某房地产公司损失共计12200元。二审维持原判。

本案中,朱某作为小区业主与某房地产公司存在纠纷且未妥善解决。小区业主与开发商或物业服务公司产生纠纷,本应通过正常法律途径解决,但朱某却在短视频平台上发布贬损、诽谤开发商名誉的负面言论,导致侵权且需赔偿。

法院提醒广大市民:在享受言论自由的同时需谨言慎行,发生矛盾纠纷时,应当采取合法理性的维权方式解决,谨记互联网并非法外之地,任何人对于自己在互联网上发表的言论都应负法律责任,切莫让维权超出必要限度,变成违法。

编辑 付陈陈 二审 黄凡 三审 吴森林