王阳明与黄佐“数相难辨”的雅事,在儒林广为流传。一个认为“心”就是“理”,心外无理;一个认为“心”与“理”二元并立,“理”要通过“格物”方能“致知”。

二人两次会面商讨切磋,虽观点存异,却互相尊重互相欣赏,结下了深厚的情谊。而黄佐作为岭南地区的代表性学者,为理学研究作出了创新性解读和发展,他朴素、务实、辩证的理学观,深刻影响了广东人的性格基因。

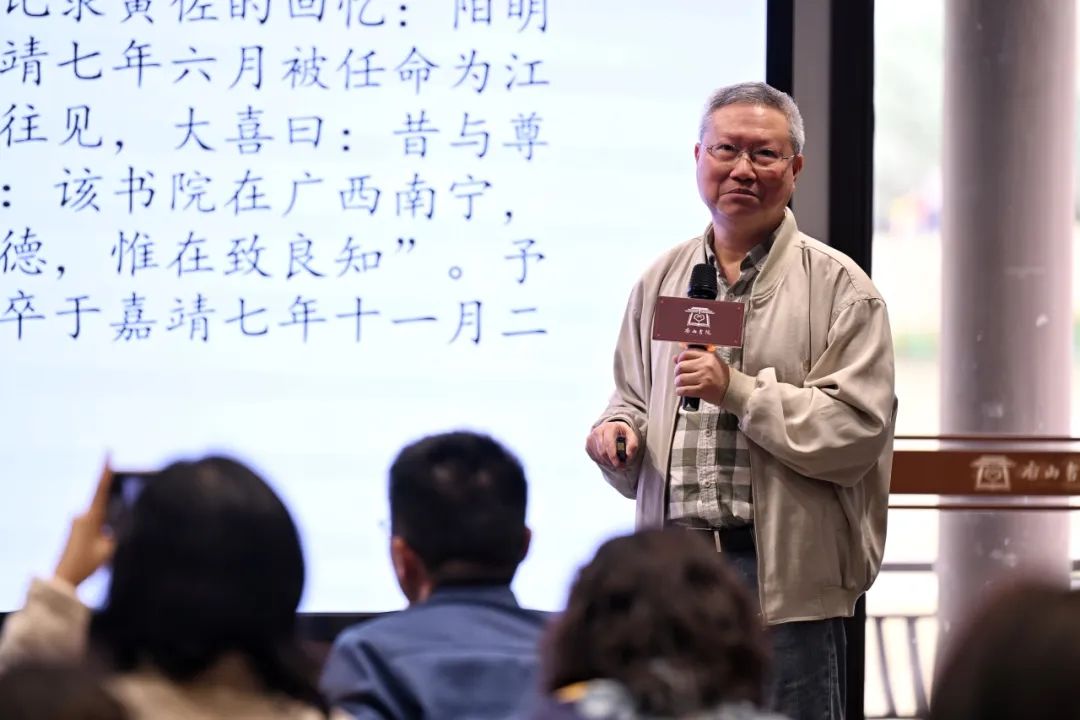

3月8日,中山大学中文系教授董上德带来“遇见先贤”系列课程之黄佐篇的最后一节——黄佐的理学及其与王阳明交往的意义。

黄佐的理学观,影响今天的广东人

黄佐的理学观具有鲜明的折中性和朴素唯物论倾向。他既坚持程朱理学的立场,又批判地吸收了其他学派的观点。他认为,“心”和“理”是二元结构的存在,既强调人的主观能动性,又尊重客观事实。他还非常注重后天的修养和学习,提出“随时随地”“自旧生新”等观点。

黄佐的文集里有一批理学文章,充满着思辨色彩,大体根源于宋代的程朱理学而有自己的阐释和发挥。

在《才德论》中,黄佐清晰地论证了“才”与“德”的关系:“端天下之本,存乎德;治天下之事,存乎才。才者,德之资也;德者,才之帅也。……才胜德者也,虽适用而终败;德胜才者也,虽无用而免咎。”意思是说,稳定国家靠“德”,处理具体事务多凭“才”;“德”为“才”提供加持,“才”也应受“德”的制约。德才兼备方为栋梁之材;而德的重要性尤为突出。

在《内外合一论》中,他写道“……是故吾心本有良知,乃性之‘牗’于天者所谓故也:触之即觉,则感而遂通。苟凿以私知,则无由尽之于己,推之于人矣。惟夫时习旧闻,融会贯彻,学以复其初,思以致其明,则本体常顺,而义理自旧生新,日知其所无,性可得而尽也。”强调学习是一个不断累积、不断更新的过程。他认为,人生生之理虽禀赋于天,但并非一经禀受就万古不变,而是随着后天的经历有所升降变化。

董上德教授认为,这些观点不仅在当时具有先进性和创新性,也长远地影响了广东人的性格基因。到了近现代,为什么孙中山领导辛亥革命推翻封建帝制,为什么改革开放政策在广东大放异彩?这与广东人秉性中的务实、灵活、高效等特点密切相关。

黄佐与王阳明“数相难辨”的儒林雅事

据董上德教授介绍,黄佐与王阳明的第一次见面发生在明代中期,地点在浙江绍兴。当时,黄佐作为学者慕名拜访王阳明,两人就理学思想进行了深入的探讨。王阳明以其深厚的哲学底蕴和独特的见解,给黄佐留下了深刻的印象。这次相会,不仅让黄佐领略到了王阳明知行合一思想的魅力,也为其日后的学术研究奠定了重要的思想基础。

时隔数年,黄佐与王阳明再次相聚于江西赣州。此时,王阳明已名满天下,而黄佐也已成为一位颇有声望的学者。两人再次就理学思想进行深入交流,共同探讨如何将这些思想应用于社会实践。这次相聚的场景,充满了学术氛围和人文关怀,成为了两人友谊的见证。

黄佐与王阳明两人在思想同属儒学体系,均秉承儒家传统道德观,强调修身齐家为治国平天下,认为道德教化是治理国家的根本。

但两人思想又存在明显差异。王阳明主张知行合一,知识引发实践,又因实践获得新知,两者是同步发生的。黄佐认为“知”与“行”之间存在时间差,知在前,行在后,没有知识对于行动的指导,行为很容易出错。他还认为王阳明强调的“致良知”忽视了实践的过程。“良知”即“理”,非一步所能抵达,要有“致”的过程。

董上德教授指出,王阳明当时虽不认同黄佐的观点,但也尊重黄佐的思想和直接的表达,表示“非尊兄不闻此言”。

有意思的是,在由黄佐弟子所编的《庸言》中记述:王阳明晚年时理解甚至接受了黄佐的观点,他作联“欲求明峻德,惟在致良知”悬于敷文书院(该书院在广西南宁,创办时间是嘉靖七年六月)。

岭南人参与了明代理学的构建

董上德教授还提出,以陈献章、湛若水、黄佐等为代表的一批岭南学者,通过讲学、著书立说等方式,将理学理念深入人心,为明代理学体系的构建作出了贡献。

这些岭南学者在传承理学的同时,也结合地域文化特色,对理学进行了创新性解读和发展。他们关注社会现实,将理学理论与岭南地区的实际情况相结合,提出了一系列具有地方特色的理学观点。

黄佐作为其中的佼佼者,其学术活动对理学在岭南乃至全国的发展起到了关键作用。在他的理学思想中,融入了对岭南文化的深刻理解,丰富了理学的内涵,使其更加多元和包容。

黄佐系列课程结束,读者自发为董教授送上鲜花。

董上德教授也客观指出了理学的思想局限,认为当时的理学是一种理想主义预设,过于强调客观世界的理性和抽象性,轻视了人类内心情感的复杂性和力量。在一定程度上说,这并不利于社会思潮的创新和独立精神的发扬。

当然,无论理学还是心学,都是对传统儒学的继承和发展,也都存在一定的时代局限。在今天来看,可充分取其精华,不断加强道德修养和自我完善,并通过积极实践,进而实现个人与社会的双重价值。

【图】袁永智

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧