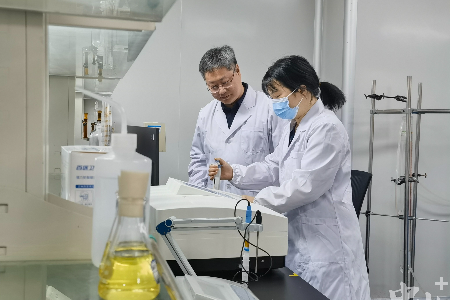

1月5日,香山书院“无问西东”系列课程“东西文明互鉴”在香山书院大讲堂开讲。中山大学博士生导师、香山书院导师团成员罗志达以“认知偏差与批判性思维”为题,带领现场读者,觉知自我的认知偏差,探析偏差背后的形成的原因,以及如何培养批判性思维,才能成就更好自己。

罗志达从生活中最常见的事件导入话题,向听众抛出在生活中认知的不同所作出的不同选择,指出认知偏差的源头——认知系统以无意识的方式影响、塑造了人们对外部世界的认知、理解乃至判断。在日常交流、信念形成、认知判断、乃至集体决策等方面,人们通常受到一些无意识思维的影响。无意识思维包括了个体基于生活经验形成的信念系统、集体基于共同生存经验的信念系统、人类大脑由于进化而形成的某种无意识本能。

认知偏差有积极的一面,也有消极的一面。积极的一面在于能帮助人们快速地认知、处理日常生活中的事态。消极的一面在于认知偏差在人们往往会高估事情的共性,忽视个体,严重的会导致认知错误和决策失误。

他通过生活中常见的例子指出,人们有时会基于结论的正确,而非推演逻辑的准则来评判论证是否正确。认知偏差的表现之一为信念偏差,人们将“站在自己一边”的意见视为正确的意见;基于既有的经验、信息来评估事件、做出决策;高估他人对自己的赞同,假设所有人以同一方式思考,于已达成一种“错误共识效应”;受到群体的影响,朝着与群体大多数人一致的方向变化,而形成“从众效应”。表现之二为否定性偏差,人们在评估事情的时候,相对于正面的信息,更倾向于将负面的信息赋予更多的权重,对规避同风险有一种天生的认知机制;人们更容易对“圈子外”的人形成负面、否定的意见,快速形成“身份认同”;人们会不自觉地对权威的服从,以及过度相信自己的认知和判断。以上这些都会形成不同程度的认知偏差。

因此,培养批判性思维的习惯和能力尤其重要,人们需要养成良好的批判性思维,克服知性上的懒惰,诉诸客观证据、合符逻辑地思考,批判性检查习以为常的信念、习惯、背景知识,才不会因为认知偏差造成重大损失。常常反思自己,成就更美好的自己。

罗志达还现场解答了听众对哲学的误解,他指出对于哲学的误解也是来自于认知的偏差。其实,哲学专业的学生就业并不是人们传闻中的那样难就业,相反,哲学专业的学生更能从普通事件中看到本质,也能更快地融入到生活和工作中去。

罗志达,博士毕业于哥本哈根大学,现任中山大学哲学系(珠海)教授,入选国家高层次人才计划青年拔尖人才。目前主要的研究方向为欧陆哲学,侧重于胡塞尔现象学与现象学传统内部的争论,以及与当代认知科学,心灵哲学的交叉研究。著有《胡塞尔同感现象学研究》(2022)、译著《现象学的心灵》(2023)。

【图】袁永智 何永江

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧