十几万人口集中在3.5平方公里的空间里,人口密度超过澳门的两倍——这里不是一线城市的一角,而是中山市坦洲镇十四村社区。

如果说坦洲镇是中山的一块直插入珠海城区的楔子,那么十四村社区便是这块楔子的头部。坦洲镇全镇常住人口接近40万人,据估算,每天有超过20万人往返珠海与坦洲之间。与珠海仅一条马路之隔的十四村社区,是全镇人口最多的社区。“实际管理人口一般在12万左右,高峰时大概会有16万人,但我们社区的户籍人口才3000多人。”十四村社区党总支部书记梁惠全说。长久以来作为珠海“打工人”的休憩之所,十四村社区成为了中珠两市边界最大的一处“睡城”。

最近,这座“睡城”传来了新的动静——十四村社区环洲现代信息技术研发制造项目(下称“环洲信息制造项目”)全面封顶。作为坦洲镇首个村集体“工改”项目,环洲信息制造项目是十四村社区近年来酝酿的一个“大动作”,或将成为这座“睡城”觉醒前的一声啼鸣,一举带动当地衰落的产业走向转型升级,解决长期困扰社区的巨量流动人口治理难题。

|工业“消失”的二十年

环洲南路上,车水马龙。路的南侧,便是环洲信息制造项目。这里曾是十四村社区一处散乱多年的建材市场,再往南就是珠海的格力产业园。路的北侧,高端小区林立,远处则更为密集。产业园工地上的安全员张超平说,这里的房价大概和中山城区差不多。

中山南部的工业重镇,其景观似乎与城区并无两样,更是让人不易辨别出这里是中珠两市的分界处。而实际上,十四村社区是坦洲镇的一个“例外”:“我们社区的工业发展停滞了大概二十年。”社区党委委员樊伟俊给出了解释。

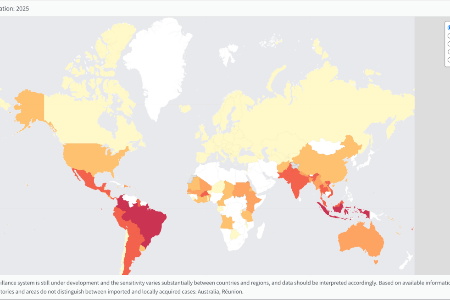

改革开放后,坦洲镇逐步由一个典型大沙田农业镇发展为新崛起的现代化工业城镇,先后上榜“全国综合实力千强镇”第48位(2019年)、全国千强镇第153位(2023年)、广东镇域经济综合发展力百强榜第51位(2023年)。东连珠海翠微、南邻珠海造贝、总面积不过3.53平方公里的十四村社区,成为坦洲联动珠海的“桥头堡”。

“改革开放初期,翠微那里的关口是十四村联系珠海的唯一通道。”樊伟俊回忆。上世纪90年代初,十四村在翠微关口附近开发建设了首期工业区,园区内以制衣、五金加工等传统产业为主。用樊伟俊的话来说,那是十四村社区1.0版本的工业化。社区先后建起了三期工业区,主要供应珠海相关产业,“企业越靠近珠海成本越低。”

与此同时,珠海、澳门吸引大量外来就业人口,贴近珠澳、生活成本相对较低的十四村社区成了就业者的居住首选地之一。至2000年前后,十四村社区的人口规模已达七八万人。到2024年时,社区与珠海高度“绑定”的东北部已有1000多栋自建出租屋,全社区的小区也从2000年的一两个增长到了20个。这一过程中,十四村社区也完成了由农村向一个城镇社区的转变。

巨量的跨城就业人口涌入,潜移默化地影响着十四村社区的发展路径。如今,出租屋租金收入已取代工业物业租金收入,成为社区最主要的收入来源。逐渐成为“睡城”的十四村社区,其能够提供给企业增资扩产的土地资源也逐渐捉襟见肘,且社区辖区内的十多万就业人口大都去往珠澳,使得本土制造企业转型升级难上加难,大都停留在二十年前的1.0时代。

十四村社区的第一波工业潮,就这样消失在了“人海”中。

|“工改”掀起社区第二波工业潮

产业升级难、本地就业少、管理难度大,接踵而至的问题都在告诉十四村社区:必须要变了。

“‘工改’开启了我们社区的第二波工业潮。”梁惠全说。

足以被社区称为其经济发展史上里程碑的一“变”,发生在2023年9月:环洲信息制造项目在十四村“工改”工业园动工建设,将发展新一代信息技术、高端装备制造、智能制造、轻加工等产业。

该项目计划分两期建设。其中,项目一期由十四村股份合作经济联合社自主改造、投资建设,占地面积约67亩,将建设三栋高标准厂房;项目二期为两幢层高12米的钢结构厂房和一幢9层的综合楼,由村企合作、共同开发。

“以前厂房的标高不够,中高端企业没办法入驻。”园区运营方、中山市衡信园区管理有限公司项目经理杨举聪介绍,过去坦洲镇工业厂房的一楼高度往往只有4-5米,一些传统生产环节所需的龙门架等设备都无法放下,更不必提其他各类产业的生产需求。如今,新建产业园的“硬件”得到大幅度提升。“整个坦洲都很难找到这样的厂房,这也决定了我们具备了招引中高端制造业企业的‘硬件’条件了。”杨举聪说。

梁惠全也透露,目前环洲信息制造项目二期建设的两幢钢结构厂房已有5家意向企业,包括坦洲本地和来自广州、珠海的企业。“在厂房建设期间,每天都有企业前来咨询,他们对于层高达到12米的厂房很感兴趣。”樊伟俊说。

十四村社区持续了二十年左右的工业1.0版本,终于打开了向2.0版本过渡的大门。

这一扭转当地工业发展局面的“工改”项目,在当初刚刚被提出时,就获得了社区居民的高度支持,“四议两公开”等环节均是高票通过,项目用地复杂的历史遗留问题也得到了解决。

“‘工改’是我们必须要做的。”梁惠全表示,此前留在十四村社区就业的人口,大多从事零售、餐饮等小微服务业,规模和效益都很有限。而坦洲镇尤其是十四村社区集聚着大量人口,需要承接周边地区的过剩产能,提供更优质的就业岗位。“没有制造业、没有大型的产业园,是留不住人的。”

|打造“强美治”的“超级社区”

根据估算,园区建设完成后,预计年产值能达到3.5亿元,对比改造前翻了126倍;税收有望增加1300万元;村集体租金收入由原来的80万元增加至600万元,对比改造前翻了7.5倍,同时,还能为社区提供约1000个就业岗位。

而正如梁惠全所说,在增收的同时,社区又要如何将就业人口留在本地就业?“工改”无疑是一个转变的开端。

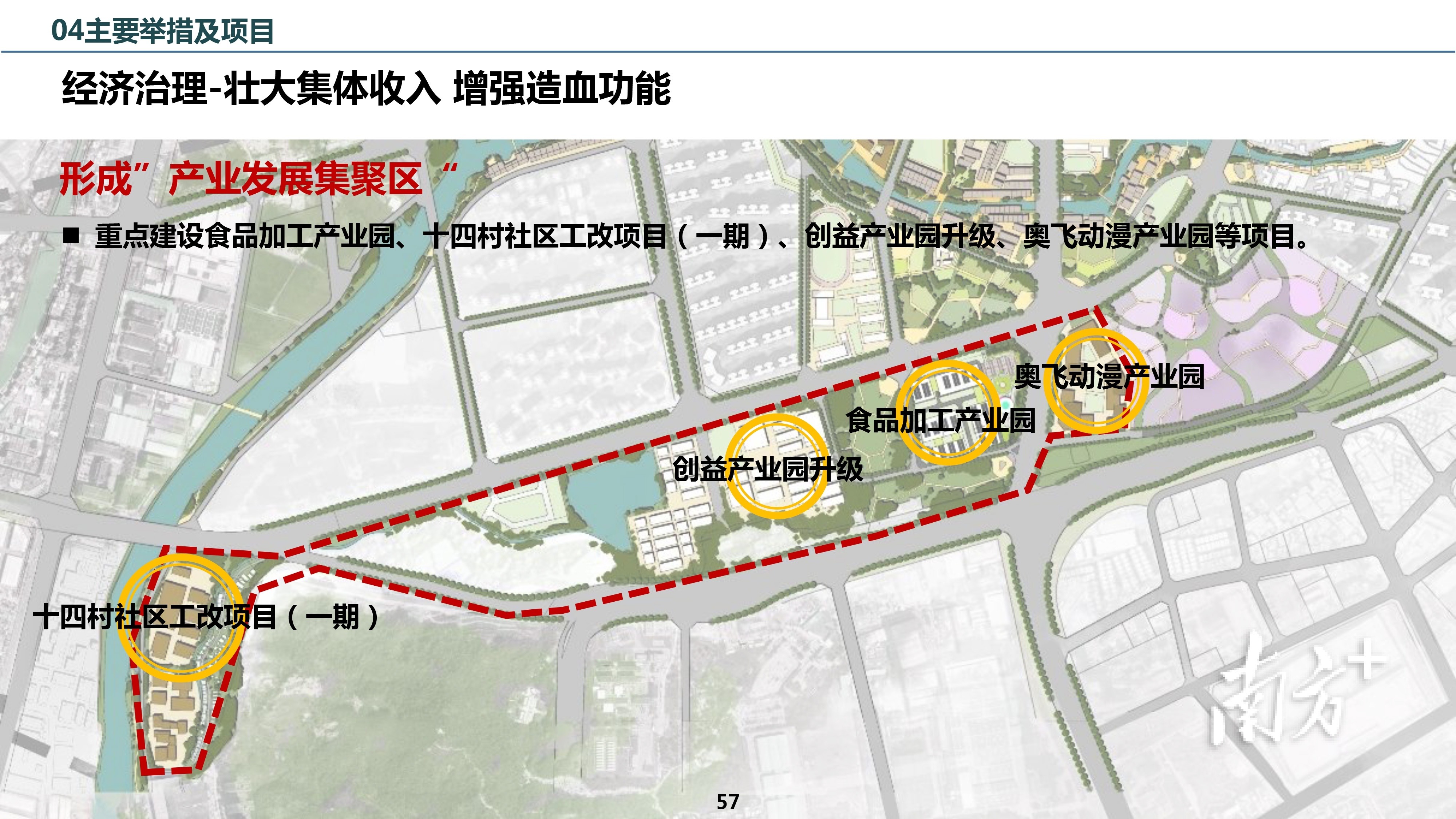

一方面,不只是“工改”项目,十四村社区有多个中高端制造业项目正同步推进。

就在“工改”项目周边,十四村社区计划新建一个占地65亩的南部食品加工产业园,园区内建设批发交易中心、农产品深加工中心等设施。此外,社区还将建立青年人才公寓与创业平台,升级创意产业园,建设奥飞动漫产业园等项目,不仅能够壮大集体收入,还可以增强社区“造血”功能。

另一方面,社区的配套设施及环境也在不断改善。

新园区的落地,还将为当地新增两条直通珠海的道路:一条是园区内部路,另一条是园区西侧水道旁的市政路。十四村计划出台多项社会治理项目,其中涉及坦洲镇网髻路片区市政道路综合整治改造工程、泰湖路等流动摊贩疏导点、出租屋统租统管、建设镇网格数字管理平台等,从根本上破解“城中村”社区基层治理难题。

在环洲信息制造项目封顶仪式上,梁惠全表示,该项目是十四村社区落实“百千万工程”,扎实推进强镇兴村富民“13388”行动,锚定“经济强、城乡美、社会治,奋力实现城乡协调共同富裕”目标,进一步凝聚资源要素,因地制宜创造性开展工作的一项重大项目。

十四村社区于2023年入选中山市级典型选树培育村,并正以建设富强兴盛、活力宜居、精致绿美的门户社区为目标,出台空间、经济、社会、环境、文化等5大治理举措以及多项措施,形成“1目标+5举措+N项目”的治理体系,构建城乡一体联动发展格局。

“睡城”十四村社区能否借“工改”契机全面“觉醒”,有待进一步观察。而当过去的空间存量成为推动社区“强美治”的变量,十四村社区或许能够成为一个统筹新型工业化、新型城镇化和乡村全面振兴的“超级社区”。

编辑 黄凡