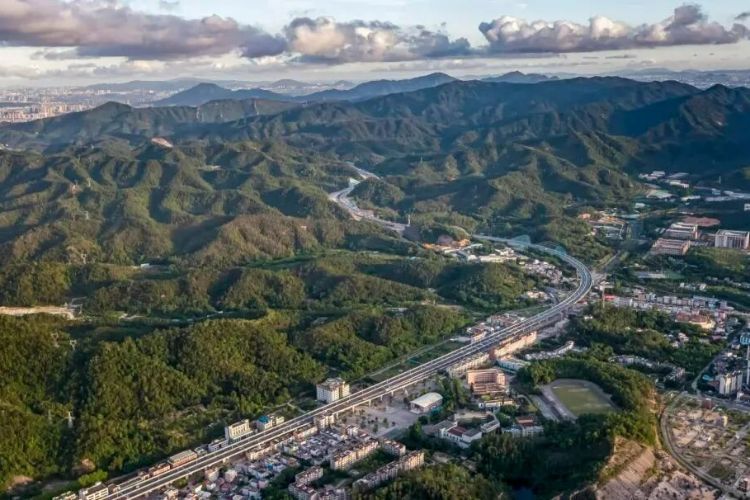

如果说建一座城是平地起楼,那改造一座城便如同在锦缎华服上作缝补,既要适应时下的穿着场合,又不能失了原来的经纬纹样。

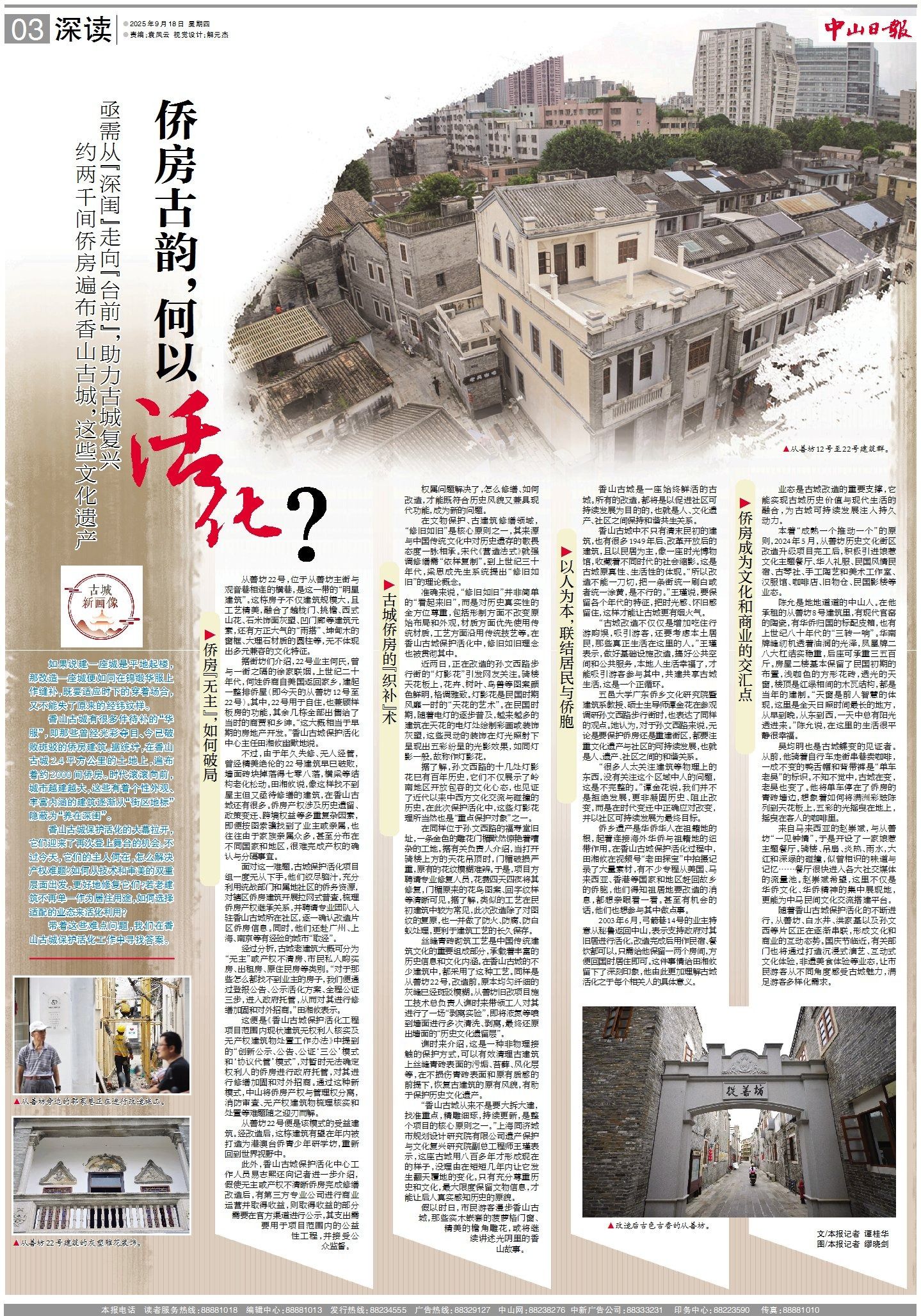

香山古城有很多件待补的“华服”,即那些曾经光彩夺目、今已破败斑驳的侨房建筑。据统计,在香山古城2.4平方公里的土地上,遍布着约2000间侨房。时代滚滚向前,城市越建越大,这些有着个性外观、丰富内涵的建筑逐渐从“街区地标”隐蔽为“养在深闺”。

香山古城保护活化的大幕拉开,它们迎来了再次登上舞台的机会。不过今天,它们的主人何在,怎么解决产权难题?如何从技术和审美的双重层面出发,更好地修复它们?若老建筑不再单一作为居住用途,如何选择适配的业态来活化利用?

带着这些难点问题,我们在香山古城保护活化工作中寻找答案。

侨房“无主”,如何破局

从善坊22号,位于从善坊主街与观音巷相连的横巷,是这一带的“明星建筑”。这栋房子不仅建筑规模大,且工艺精美,融合了趟栊门、挑檐、西式山花、石米饰面灰塑、凹门廊等建筑元素,还有方正大气的“雨搭”、坤甸木的窗框、大理石材质的圆柱等,无不体现出多元兼容的文化特征。

据街坊们介绍,22号业主何氏,曾与一街之隔的徐家联姻。上世纪二十年代,何姓侨商自美国返回家乡,建起一整排侨屋(即今天的从善坊12号至22号)。其中,22号用于自住,也兼顾样板房的功能,其余几栋全部出售给了当时的商贾和乡绅。“这大概相当于早期的房地产开发。”香山古城保护活化中心主任田湘攸幽默地说。

不过,由于年久失修、无人经管,曾经精美绝伦的22号建筑早已破败,墙面砖块掉落得七零八落,横梁等结构老化松动。田湘攸说,像这样找不到屋主但又亟待修缮的建筑,在香山古城还有很多。侨房产权涉及历史遗留、政策变迁、跨境权益等多重复杂因素,即便按图索骥找到了业主或亲属,也往往由于家族亲属众多,甚至分布在不同国家和地区,很难完成产权的确认与分隔事宜。

面对这一难题,古城保护活化项目组一度无从下手。他们绞尽脑汁,充分利用统战部门和属地社区的侨务资源,对辖区侨房建筑开展拉网式普查,梳理侨房产权继承关系,并聘请专业团队入驻香山古城所在社区,逐一确认改造片区侨房信息。同时,他们还赴广州、上海、南京等有经验的城市“取经”。

经过分析,古城老建筑大概可分为“无主”或产权不清房、市民私人购买房、出租房、原住民房等类别。“对于那些怎么都找不到业主的房子,我们便通过登报公告、公示活化方案、全程公证三步,进入政府托管,从而对其进行修缮加固和对外招商。”田湘攸表示。

这便是《香山古城保护活化工程项目范围内现状建筑无权利人核实及无产权建筑物处置工作办法》中提到的“创新公示、公告、公证‘三公’模式和‘协议代管’模式”,对暂时无法确定权利人的侨房进行政府托管,对其进行修缮加固和对外招商。通过这种新模式,中山将侨房产权与管理权分离,消防审查、无产权建筑物梳理核实和处置等难题随之迎刃而解。

从善坊22号便是该模式的受益建筑。经改造后,这栋建筑有望在年内被打造为港澳台侨青少年研学坊,重新回到人们生活中。

此外,香山古城保护活化中心工作人员易志熙还向记者进一步介绍,假使无主或产权不清晰侨房完成修缮改造后,有第三方专业公司进行商业运营并取得收益,则取得收益的部分需要在官方渠道进行公示,其支出需要用于项目范围内的公益性工程,并接受公众监督。

古城侨房的“织补”术

权属问题解决了,怎么修缮、如何改造,才能既符合历史风貌又兼具现代功能,成为新的问题。

在文物保护、古建筑修缮领域,“修旧如旧”是核心原则之一,其来源与中国传统文化中对历史遗存的敬畏态度一脉相承。宋代《营造法式》就强调修缮需“依样复制”。到上世纪三十年代,梁思成先生系统提出“修旧如旧”的理论概念。

准确来说,“修旧如旧”并非简单的“看起来旧”,而是对历史真实性的全方位尊重,包括形制方面不改变原始布局和外观,材质方面优先使用传统材质,工艺方面沿用传统技艺等。在香山古城保护活化中,修旧如旧理念也被贯彻其中。

近两日,正在改造的孙文西路步行街的“灯影花”引发网友关注。骑楼天花板上,花卉、树叶、鸟兽等图案颜色鲜明,格调雅致。灯影花是民国时期风靡一时的“天花的艺术”。在民国时期,随着电灯的逐步普及,越来越多的建筑在天花的电灯处绘制彩画或装饰灰塑,这些灵动的装饰在灯光照射下呈现出五彩纷呈的光影效果,如同灯影一般,故称作灯影花。

据了解,孙文西路的十几处灯影花已有百年历史,它们不仅展示了岭南地区开放包容的文化心态,也见证了近代以来中西方文化交流与碰撞的历史。在此次保护活化中,这些灯影花理所当然也是“重点保护对象”之一。

在同样位于孙文西路的福寿堂旧址,一条金色的雕花门楣默然惊艳着嘈杂的工地。据有关负责人介绍,当打开骑楼上方的天花吊顶时,门楣破损严重,原有的花纹模糊难辨。于是,项目方聘请专业修复人员,花费四天四夜将其修复,门楣原来的花鸟图案、回字纹样等清晰可见。据了解,类似的工艺在民初建筑中较为常见,此次改造除了对图纹的复原,也一并做了防火、防腐、防白蚁处理,更利于建筑工艺的长久保存。

丝缝青砖砌筑工艺是中国传统建筑文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息和文化内涵。在香山古城的不少建筑中,都采用了这种工艺。同样是从善坊22号,改造前,原本均匀纤细的灰缝已经斑驳模糊。从善坊旧改项目施工技术总负责人谯时来带领工人对其进行了一场“剥离实验”,即将液氮等喷到墙面进行多次清洗、剥离,最终还原出墙面的“历史文化遗留层”。

谯时来介绍,这是一种非物理接触的保护方式,可以有效清理古建筑上丝缝青砖表面的污垢、苔藓、风化层等,在不损伤青砖表面和原有质感的前提下,恢复古建筑的原有风貌,有助于保护历史文化遗产。

“香山古城从来不是要大拆大建,找准重点,精雕细琢,持续更新,是整个项目的核心原则之一。”上海同济城市规划设计研究院有限公司遗产保护与文化复兴研究院副总工程师王瑾表示,这座古城用八百多年才形成现在的样子,没理由在短短几年内让它发生翻天覆地的变化。只有充分尊重历史和文化,最大限度保留文物信息,才能让后人真实感知历史的原貌。

假以时日,市民游客漫步香山古城,那些实木嵌套的菠萝格门窗、精美的檐角雕花,或将继续讲述光阴里的香山故事。

以人为本,联结居民与侨胞

香山古城是一座始终鲜活的古城。所有的改造,都将是以促进社区可持续发展为目的的,也就是人、文化遗产、社区之间保持和谐共生关系。

香山古城中不只有清末民初的建筑,也有很多1949年后、改革开放后的建筑,且以民居为主,像一座时光博物馆,收藏着不同时代的社会缩影。这是古城原真性、生活性的体现。“所以改造不能一刀切,把一条街统一刷白或者统一涂黄,是不行的。”王瑾说,要保留各个年代的特征,把时光感、怀旧感留住,这样才能让古城更有烟火气。

“古城改造不仅仅是增加吃住行游购娱,吸引游客,还要考虑本土居民,那些真正生活在这里的人。”王瑾表示,做好基础设施改造,搞好公共空间和公共服务,本地人生活幸福了,才能吸引游客参与其中,共建共享古城生活,这是一个正循环。

五邑大学广东侨乡文化研究院暨建筑系教授、硕士生导师谭金花在参观调研孙文西路步行街时,也表达了同样的观点。她认为,对于孙文西路来说,无论是要保护侨房还是重建街区,都要注重文化遗产与社区的可持续发展,也就是人、遗产、社区之间的和谐关系。

“很多人太关注建筑等物理上的东西,没有关注这个区域中人的问题,这是不完整的。”谭金花说,我们并不是拒绝发展,更非凝固历史、阻止改变,而是在时代变迁中正确应对改变,并以社区可持续发展为最终目标。

侨乡遗产是华侨华人在祖籍地的根,起着连接海外华侨与祖籍地的纽带作用。在香山古城保护活化过程中,田湘攸在视频号“老田探宝”中拍摄记录了大量素材,有不少专程从美国、马来西亚、香港等国家和地区赶回故乡的侨胞,他们得知祖居地要改造的消息,都想亲眼看一看。甚至有机会的话,他们也想参与其中做点事。

2003年6月,弓箭巷14号的业主特意从秘鲁返回中山,表示支持政府对其旧居进行活化,改造完成后用作民宿、餐饮都可以,只需给他保留一两个房间,方便回国时居住即可。这件事情给田湘攸留下了深刻印象,他由此更加理解古城活化之于每个相关人的具体意义。

侨房成为文化和商业的交汇点

业态是古城改造的重要支撑,它能实现古城历史价值与现代生活的融合,为古城可持续发展注入持久动力。

本着“成熟一个推动一个”的原则,2024年5月,从善坊历史文化街区改造升级项目完工后,积极引进娘惹文化主题餐厅、华人礼服、民国风情民宿、古琴社、手工陶艺和美术工作室、汉服馆、咖啡店、旧物仓、民国影楼等业态。

陈允是地地道道的中山人。在他承租的从善坊8号建筑里,有现代官窑的陶瓷,有华侨归国的标配皮箱,也有上世纪八十年代的“三转一响”。华南牌缝纫机透着油润的光泽,凤凰牌二八大杠结实稳重,后座可承重三五百斤。房屋二楼基本保留了民国初期的布置,浅咖色的方形花砖,透光的天窗,楼顶是红绿相间的木瓦结构,都是当年的建制。“天窗是前人智慧的体现,这里是全天日照时间最长的地方,从早到晚,从东到西,一天中总有阳光透进来。”陈允说,在这里的生活很平静很幸福。

吴均明也是古城蝶变的见证者。从前,他骑着自行车走街串巷卖咖啡,一成不变的鸭舌帽和背带裤是“单车老吴”的标识。不知不觉中,古城在变,老吴也变了。他将单车停在了侨房的青砖墙边,想象着如何将满洲彩玻陈列到天花板上,五彩的光摇曳在地上,摇曳在客人的咖啡里。

来自马来西亚的赵崇斌,与从善坊“一见钟情”,于是开设了一家娘惹主题餐厅。骑楼、吊扇、炎热、雨水,大红和深绿的碰撞,似曾相识的味道与记忆……餐厅很快进入各大社交媒体的流量池。赵崇斌希望,这里不仅是华侨文化、华侨精神的集中展现地,更能为中马民间文化交流搭建平台。

随着香山古城保护活化的不断进行,从善坊、白水井、洪家基以及孙文西等片区正在逐渐串联,形成文化和商业的互动态势。国庆节临近,有关部门也将通过打造沉浸式演艺、互动式文化体验,非遗美食体验等业态,让市民游客从不同角度感受古城魅力,满足游客多样化需求。

编辑 侯海影 二审 魏静文 三审 陈浩勤