9月11日,国务院发布了《粤港澳大湾区内地九市要素市场化配置综合改革试点实施方案》提到,强化新业态新领域和服务业要素保障。

新业态的快速发展正在重塑就业市场,网约车司机、快递员、网约送餐员、网络主播……新业态就业群体逐渐崭露头角,成为劳动力市场的重要组成部分。

在数字经济浪潮中,如何为新业态就业群体提供要素保障,实现高质量就业?《中山日报》本期理论周刊圆桌邀请广东理工职业学院、中山职业技术学院、中山火炬职业技术学院老师们探讨。

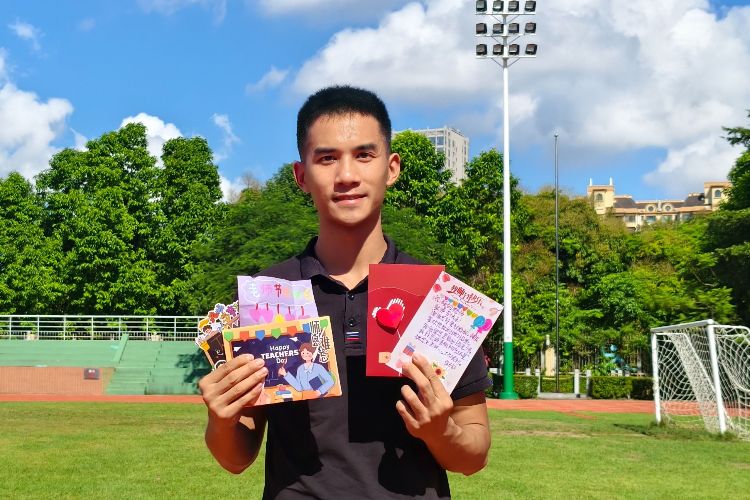

黄煌:

构建“校-企-社”三维协同机制

赋能新业态从业青年高质量就业

黄煌

黄煌

在当前数字经济发展迅猛的时代背景下,新业态已成为吸纳青年就业的“新蓝海”。然而,新业态就业也面临着稳定性不足、发展路径模糊、技能要求复合化等挑战。面对这一变革,职业教育不能再囿于传统的“象牙塔”式育人模式,需构建开放融合的新生态系统。本文结合广东理工职业学院的具体实践,提出探讨“校-企-社”三维协同育人机制,旨在为破解新业态青年高质量就业提供可行的理论框架与实践路径。

一、学校:重塑人才培养模式,打通职业能力培养通道

传统育人模式与快速迭代的产业需求之间存在人才供给偏差。以高校实训室为例,传统实训室多以模拟和验证性操作为主,与市场真实场景存在“时空差”。要让学生毕业能上岗、上岗能创造价值,高校可探索将前沿新业态职场“搬进”校园,将传统实训室升级为融合真实生产、企业实战、社区服务、创业孵化的基地。

以广东理工职业学院电商直播实训基地为例,该基地建立于2022年,集教学、社会培训、学生创业、职业技能认证和社会服务为一体,模拟真实商业生态运行,培训青年学生。针对中山特色产业集群,基地开展“前店后厂”式实战教学。针对中山“灯饰之都”的产业名片,模拟在“智能家居直播工场”内,为古镇中小灯企提供营销解决方案;赋能中山传统制造业数字化转型,模拟在“电商孵化器”中,为本土五金、小家电企业提供产品数字化展示、直播间营销推广流程;瞄准珠三角“预制菜”产业新机遇,模拟在“预制菜数字运营中心”演练全程数字化供应链管理等。基地将学习过程与价值创造过程合二为一,支撑《直播电商》《数据化运营》等核心课程教学,并成为直播电子商务大赛、互联网营销师、新媒体技术等职业技能认证与竞赛的培训基地,实现了“岗课赛证”综合育人。基地运行机制实质上是对“产教融合”理论的实践,通过创设“教学场”与“生产场”合一的真实情境,实现知识传授与技能习得的对接,缩短从“学生”到“员工”的角色转换与职业适应周期。

二、企业:主导技能标准制定,构建职业发展生态

在新业态青年高质量就业体系中,企业绝非被动的用人方,而是主动的“赋能者”与“共建者”。首先,企业主导制定新职业技能标准。目前广东理工职业学院与京东物流洽谈“京东智慧供应链产业学院”建设,企业依据其业务场景,构建涵盖基础操作层、基础运营层、专项提升层、规划设计层的“云阶模型”人才培养体系,并开发相配套的认证体系。这意味着,学生在校期间所学的仓储管理系统、运输管理系统操作、智能设备运维、直播营销策划等技能,与京东企业内部的岗位要求同轨同频。学生获得的认证,成为其在就业市场上的“能力通行证”,破解“所学”与“所用”脱节的困境。其次,企业的作用不止于提供实习就业岗位,还提供职业晋升路径。企业的深度参与,将真实的业务场景、先进的技术设备、严格的管理标准和广阔的生态资源引入校园,与高校共同编织了一张覆盖技能认证、实战训练、就业推荐、创业孵化和国际拓展的立体网络。在这张网络中,青年学生的职业发展不再是孤立的择业行为,而是一个不断成长增值的过程,从而实现稳定、高质量且有前景的新业态就业。

三、社会:链接企业社区需求,提升复合型就业能力

新业态催生的岗位往往是高度复合型的。“跨界”能力的培养,必须在真实复杂的应用场景中才能完成。“校-企-社”协同机制,就是主动将人才培养的链条嵌入到本地企业与社区网络之中,让社会需求成为驱动学生能力升级的“引擎”。通过深度链接企业与社区,学生的技能从“为我所学”升华为“为他所用”,其职业胜任力与就业竞争力快速提升。比如,链接企业真实痛点,在解题中学习。对接社区与服务乡村振兴,青年学子实现价值升华。广东理工职业学院组建实践团深入汕头市梅浦村调研莲子产业,搭建淘宝和快团团线上店铺、孵化乡村IP、用短视频扩大乡村影响力;师生还赴河源东源县、茂名高州、汕头陈店镇等地,为农村电商带头人、创业青年开展“短剧与乡村振兴”“电商直播技能提升”等培训,将新业态的种子播撒在田间地头。

综上所述,“校-企-社”三维协同机制,是职业教育响应时代变革、服务地方发展的一种创新范式,是破解人才培养与产业需求“两张皮”的困境的思考实践。当学校的教室与企业车间、社区街巷无缝链接,当学生的学习与真实的生产、创新服务紧密结合,我们培养出的将不仅是适应新就业的青年,更是能够开创未来的青年力量。未来,这一机制的成功运行,还需政府在政策引导、资源对接上给予更大支持,推动形成“产教良性互动、校企双向奔赴”的格局,共同赋能青年在新业态浪潮中实现高质量就业。

(作者系广东理工职业学院经济管理学院办公室主任、助理研究员)

穆玉娇:

思政引领点亮新就业群体逐梦路

穆玉娇

穆玉娇

在粤港澳大湾区建设的战略机遇期,中山市作为制造业与服务业双轮驱动的枢纽城市,正经历着产业结构升级与社会治理模式转型的双重挑战。以网约车司机、外卖骑手、电商从业者为代表的新业态新就业群体快速崛起,这些新业态群体分布于交通出行、生活服务、知识技能、医疗分享等多个领域,不仅改变了传统的就业格局,也为经济社会发展注入了新的活力。截至2025年4月,全市工会系统已吸纳该群体会员62938人,成为推动经济发展和社会进步的重要力量。

■问题指向:新就业群体的典型特征与困境审视

在当前就业市场中,新业态催生的新就业群体展现出鲜明的时代特征。从就业形态来看,其呈现出多元灵活与数字管理相融合的特点。劳动者无需受限于固定岗位,可借助各类网络服务平台,灵活自主开展工作;在组织模式层面,打破传统“企业-员工”的固定雇佣框架,取而代之的是“平台-个体”新型协作关系;从工作选择与参与度来看,兼职岗位的获取门槛降低、流程更便捷,零工就业则突破了时间限制,从业者能依据自身兴趣特长与能力储备,同时在多平台开展工作。这种兼具灵活性与自主性的就业模式,也为广大青年群体搭建了展现个人能力、实现职业价值的多样化渠道。

然而,新业态群体的就业特征与传统产业存在本质差异。其工作模式、从业者流动性、工作时间弹性、权益保障、社会认同感等方面存在显著区别。在新就业形态下,工作环境和管理方式相对宽松,缺乏传统企业的严格监督和约束,且新就业形态往往缺乏稳定的组织架构和长期的职业规划,新就业形态竞争激烈,工作强度大且面临着较大的心理压力。

■破局之道:思政引领下的治理范式重构

一是党建领航,构建“组织—思想—行动”三位一体网络。中山市东区街道的“四方平台”治理经验显示,通过“社区党委+小区党支部+业委会+物业公司”协同机制,可有效解决基层治理难题。借鉴这一模式,需在新业态领域推进“支部建在车轮上”工程:组织覆盖延伸,在物流园区、配送站点建立流动党支部,将党员骑手、司机纳入组织管理,发挥先锋模范作用;思想凝聚工程,依托“理响兴中”思政大讲堂等平台,开展线上线下融合的理论宣讲,通过“国旗下的微党课”“配送路上的思政课”等创新形式,增强群体的政治认同与社会责任感;行动赋能机制,设立“党员先锋岗”“服务示范车”,引导从业者参与社区志愿服务,如疫情期间的物资配送、反诈宣传等,实现从“服务对象”到“治理主体”的角色转换。

二是协同共治,打造“政-企-社-群”四维治理生态。中山市新就业形态群体综合治理体系的实践表明,通过司法行政、公安、工会等部门联动,可有效化解快递分发难、噪音扰民等矛盾。在此基础上,需进一步完善:政策协同机制,整合人社、交通、市场监管等部门资源,建立新业态治理联席会议制度,定期研判行业动态,制定针对性措施;强化平台责任,借鉴先进城市“骑手权益保障联盟”经验,推动美团、饿了么等平台将思政教育纳入骑手培训体系,优化算法规则以保障合理休息时间;社会组织培育,扶持“新业态劳动者服务中心”等枢纽型组织,提供法律咨询、心理疏导、技能培训等专业化服务;群体自治激活,成立外卖骑手协会、网约车司机联盟,通过民主协商制定行业公约,实现自我管理与自我服务。

三是权益保障,完善“制度-服务-发展”全链条支持体系。中山市在新业态劳动保障方面已形成初步框架,如特定人员工伤保险参保人数居全省前列,但仍需深化改革:制度创新突破,落实《广东省新就业形态就业人员职业伤害保障办法》,扩大工伤保险覆盖范围,探索“基础保障+商业保险”的多层次保障体系;服务精准供给,在东区新业态调解工作室等试点基础上,建立“线上+线下”维权通道,实现劳动纠纷“一站式”化解;职业发展赋能,依托本地高校资源,开发“新业态技能提升微专业”,帮助从业者向管理、技术岗位转型,增强职业归属感。

四是文化融入,塑造“城市主人翁”身份认同。思想政治教育的核心功能在于价值引领与文化浸润。中山市可借鉴“村超”“村晚”的群众动员经验,通过三大路径促进群体融入:文化符号构建,开展“最美骑手”“服务之星”评选活动,将新业态从业者纳入城市荣誉体系;社区融入工程,在试点小区设立“骑手驿站”,提供充电、休息、图书借阅等服务,鼓励从业者参与业主委员会选举;媒体形象重塑,联合主流媒体推出“新业态群体奋斗故事”专栏,扭转社会对该群体的刻板印象,营造尊重劳动、关爱劳动者的舆论氛围。

■实践路径:从“盆景”到“风景”的中山范式

中山市在推进新业态群体融入基层治理中积累了丰富经验。如西区街道网约车党群服务中心以驿站为载体开展暖“新”服务,黄圃镇“三源共治”商会工作站通过法治赋能化解涉企纠纷,东凤镇“网格员+交警+义警”联动模式显著改善交通秩序。这些实践为新业态治理提供了可复制的经验:一是试点先行,在新业态密集区域开展“思政引领社会治理创新”综合改革,形成可推广的制度模板;二是技术赋能,依托互联网及新媒体平台,开发“新业态治理智慧平台”,实现诉求收集、任务派发、效果评估的数字化闭环;三是理论升华,联合高校成立“新业态社会治理研究中心”,将实践经验上升为理论成果,为全国提供“中山方案”。

新业态新就业群体的崛起是时代发展的必然趋势,从“管理孤岛”到“共治共享”,本质上是从“政府独唱”到“社会合唱”的治理转型。以思政引领为纽带,将新业态群体纳入共建共治共享的社会治理共同体,让“小蜜蜂”“骑士蓝”成为城市治理的“生力军”,在推动群体发展与城市进步的同频共振中,书写中国式现代化的中山篇章,这不仅是破解治理难题的现实选择,更是践行以人民为中心的发展思想的生动实践。

(作者单位:中山火炬职业技术学院)

梁司业:

抓住三大维度

推动新业态青年群体灵活就业

梁司业

以数字平台经济、共享经济为代表的新业态催生了大量灵活就业岗位,越来越多的青年将这种新业态下的灵活就业模式作为工作选择之一。以中山为例,根据国中调近年对中山市新业态就业人员以及应届毕业生的专项调查显示,中山超过七成新业态就业者年龄在40岁以下。同时超过10%的应届毕业生将自由职业或灵活就业作为择业首选,反映出中山青年群体对这一就业模式的认可与接受。在此背景下,推动新业态灵活就业青年从“有”到“好”高质量就业,可以从以下三个方面作为抓手。

一、制度创新:完善权益保障,解决新业态灵活就业青年后顾之忧

政府应完善新业态灵活就业青年权益保障。首先,明确灵活用工界定标准。通过明确灵活用工的界定标准及劳动类型的适用范围,划清用工双方的权责关系,为权益保障和工作监管提供清晰依据。其次,创新劳动合同形式。中山市可探索出台专项规定,在民法典合同编框架内约束平台企业或者用工方的用工行为。再者,完善社保措施。开发本土特色的商业保险产品。加强政府监管职能。充分利用数字技术,对接平台动态就业数据,对未依法保障新业态灵活就业权益者,予以约谈、告诫、警示乃至处罚等措施,强化对站点或平台企业监督;同时,完善平台企业的动态监管机制,加快转变监督机制,研究新业态灵活就业用工模式和平台规则,设立新业态灵活就业劳动权益保障快速响应通道,及时解决问题。

二、就业服务:搭建服务体系,满足新业态灵活就业青年发展之需

政府与平台应共同加强职业指导与技能培训。首先,跟踪新业态灵活就业青年的需求与供给。政府定期对中山新业态灵活就业青年进行调研,了解青年真正需求与要求,形成供需图景画像,并借助“青年夜校”等公共服务平台,有的放矢地为青年提供专项培训机会。其次,做好青年职业发展规划。政府和平台定期举行公益论坛、讲座,开发数字经济、人工智能应用等前沿课程,帮助青年掌握AI新技术,适应工作发展需求。再次,“线上+线下”双引擎促进就业,提升青年的就业机会。最后,探索设立专项培训资金。

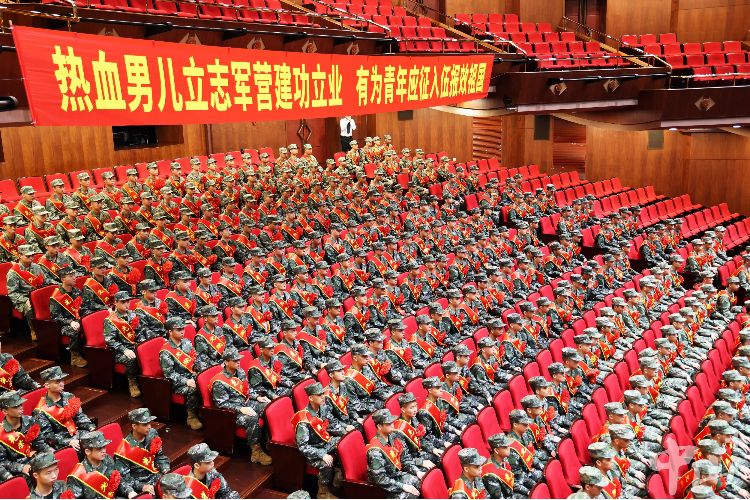

三、关爱青年:引导积极就业,激发新业态灵活就业青年内生力

青年实现高质量就业,离不开社会对青年群体的支持。首先,政府应充分发挥引导作用。通过政校协作,面向中山新业态灵活就业青年群体开发就业类课程,助力青年探寻个人兴趣、知识能力与新业态灵活就业岗位的契合点。同时,通过开展职业兴趣测试、能力评估等活动,引导青年明确自身就业动机,从长期主义的视角,树立积极职业心态和人生规划,避免仅因“谋生”压力而被动选择灵活就业。其次,充分挖掘新业态灵活就业职业的增长点。鼓励平台健全晋升通道,吸引青年将个人兴趣与职业发展相结合,在追求自我价值中实现更高质量的新业态灵活就业,并在个人职业发展的道路上稳步前行。再次,加强心理健康建设。增强青年、政府、平台间的相互交流,让他们感受到集体的温暖和力量,增强工作积极性和归属感。

(作者系中山职业技术学院教师)

吴欣桐:

数字化浪潮中新就业群体的

活力、困境与职业教育的赋能

吴欣桐

吴欣桐

“我们的社会群体正在细化分化,对这些年出现的快递小哥、网约车司机、电商从业人员等,在管理服务上要跟上,填补好这个空白。要既有管理,又有服务。”2025年3月5日,习近平总书记在参加江苏代表团审议时如是说。

数字技术与经济发展深度融合打破了传统就业边界,新业态加速涌现,新就业群体正成为就业市场的重要组成部分。不同于流水线的固定岗位、办公室的朝九晚五,新就业群体依托网络平台、数字服务等载体,以灵活的就业模式、多元的技能需求重塑劳动市场形态。而职业教育在培育新就业群体方面肩负着重要使命,为其发展蓄势赋能。

一、新就业群体的活力与贡献

新就业群体中,平台服务型群体以互联网搭建供需对接桥梁,是与民生关联最紧密的大群体,该群体就业模式灵活且准入门槛较低。例如,外卖骑手可自主规划接单时段,网约车司机能调整运营时长等,多数岗位仅需掌握手机导航、接单 APP 等基础数字工具即可。而内容创作型群体作为数字文化市场的重要供给力量,伴随短视频、直播电商等业态的爆发式增长快速崛起。其核心竞争力体现在内容创意与个人IP,其就业形态高度自主,多数以个体工作室或自由职业者身份开展工作。由于收入与流量直接挂钩,中小型创作者需要在竞争中以内容创新来吸引受众,客观上亦能为数字文化产业注入动能。除此外,细分的服务型群体则精准填补了传统服务的空白,顺应社会需求从“基础保障”向“品质体验”升级的趋势。这些群体具备较专业化的技能,如银发族护理师、宠物训练师等,虽当前规模相对较小,但增长潜力显著,为劳动者不断开辟就业新赛道。

根据国家统计局数据,截至2024年,我国灵活就业人员已超过2.4亿人。新业态为海量劳动力开辟了就业新路径,为社会发展注入新活力,也为经济增长培育新动能。

二、新就业群体的期望与困境

当前,新就业群体虽正在打破传统束缚、重塑经济面貌、追求个性发展,但现实中仍有不少障碍。

从职业认同看,新就业群体一时难被接纳,陷入认同困境。不少群众仍以“稳定编制”“固定薪资”为标准来评判职业优劣,忽略新业态的实际价值和发展潜力。新就业群体迫切期望获得认同,不仅是对他们劳动的尊重,更是对他们职业身份的认可,偏见乃至歧视间接削弱了他们的职业归属感。

从职业发展看,晋升通道狭窄阻碍潜力发挥,此外技能迭代压力亦带来焦虑。如网络主播需掌握社群管理、数据分析的能力,外卖骑手要适应智能派单,银发护理师需操作智能设备等,而部分从业者因年龄、知识素养等因素面临发展瓶颈,难以在数字经济中创造更大价值。

从职业保障看,大多数新就业群体与平台仅为“合作关系”,权益难以得到有效维护。如外卖骑手仅有低保额意外险,不覆盖职业病,如遇事故维权难;主播因平台规则变动收入锐减却无补偿。

三、职业教育赋能新就业群体的职业发展

习近平总书记指出,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,职业教育前途广阔、大有可为。在新业态发展、新就业群体壮大的过程中,职业教育担负着重要使命。职业教育以市场为导向,面向一线人才需求,能及时地将新技能教育纳入人才培养方案,实现教育与就业市场的精准衔接。例如部分职业院校开设智能配送与流程管控、老年服务与管理等专业,通过校企合作引入平台真实场景教学,为新业态输送合格从业者。同时,职业教育针对新就业群体的权益保障、社会认同、技能迭代压力等同样可以通过专业调整、课程优化、产教融合、教学创新等予以赋能。

总之,职业教育依据其市场适配准、专业设置活、课程更新快等特征完全有能力在新一轮的技术革命和就业变革中展现其无可替代的育人优势。

(作者系中山火炬职业技术学院马克思主义学院教师)

编辑 张英 二审 王欣琳 三审 陈浩勤