两年前,广中江高速伯公段桥下还是个被遗忘的角落:建筑废料与生活垃圾混杂、荒草丛生、蚊蝇滋生,破损的防护网无力阻拦车辆与人员的随意进出,成为乱停乱放的“免费停车场”和偷倒垃圾的“灰色地带”。

如今,这里已实现了一场深刻蜕变。9月22日,记者来到位于中山市东凤镇的伯公段桥下空间。入目所见,绿意盎然,全龄友好的公共设施一应俱全。一座复合型功能的公益休闲公园拔地而起,曾经的“城市背面”焕新为可游、可憩、可玩的“社区客厅”。

这一转变,正是中山市东凤镇伯公社区扎实推进“百千万工程”、高效盘活低效空间的鲜活缩影。

问需于民

破局治理“顽疾”

高速桥下空间往往因权属复杂、管理缺位而沦为城市治理盲区。曾经的伯公段桥下空间正是如此,多年来积累的人居环境问题成为附近居民的心结。“以前桥下荒芜杂乱,夏天蚊虫多得没法靠近,开窗更是臭气熏天。”家住伯公社区南沙港安置区的陈姨回忆道。

转机来自2024年市、镇两级“百千万工程”的深入贯彻实施,东凤镇以此为契机,将桥下空间治理作为典型镇村培育、提升城市品质的重要抓手。2024年3月,东凤镇伯公社区桥下空间改造项目正式启动。

伯公社区宣传委员黄国平介绍:项目启动前,伯公社区通过线下调研等方式广泛征集民意,周边居民对增加公共休闲空间表现出强烈支持与迫切需求。“社区工作人员调研发现,村民也反映村中缺少公共体育场所,希望增设灯光篮球场、乒乓球台等设施。”黄国平说。

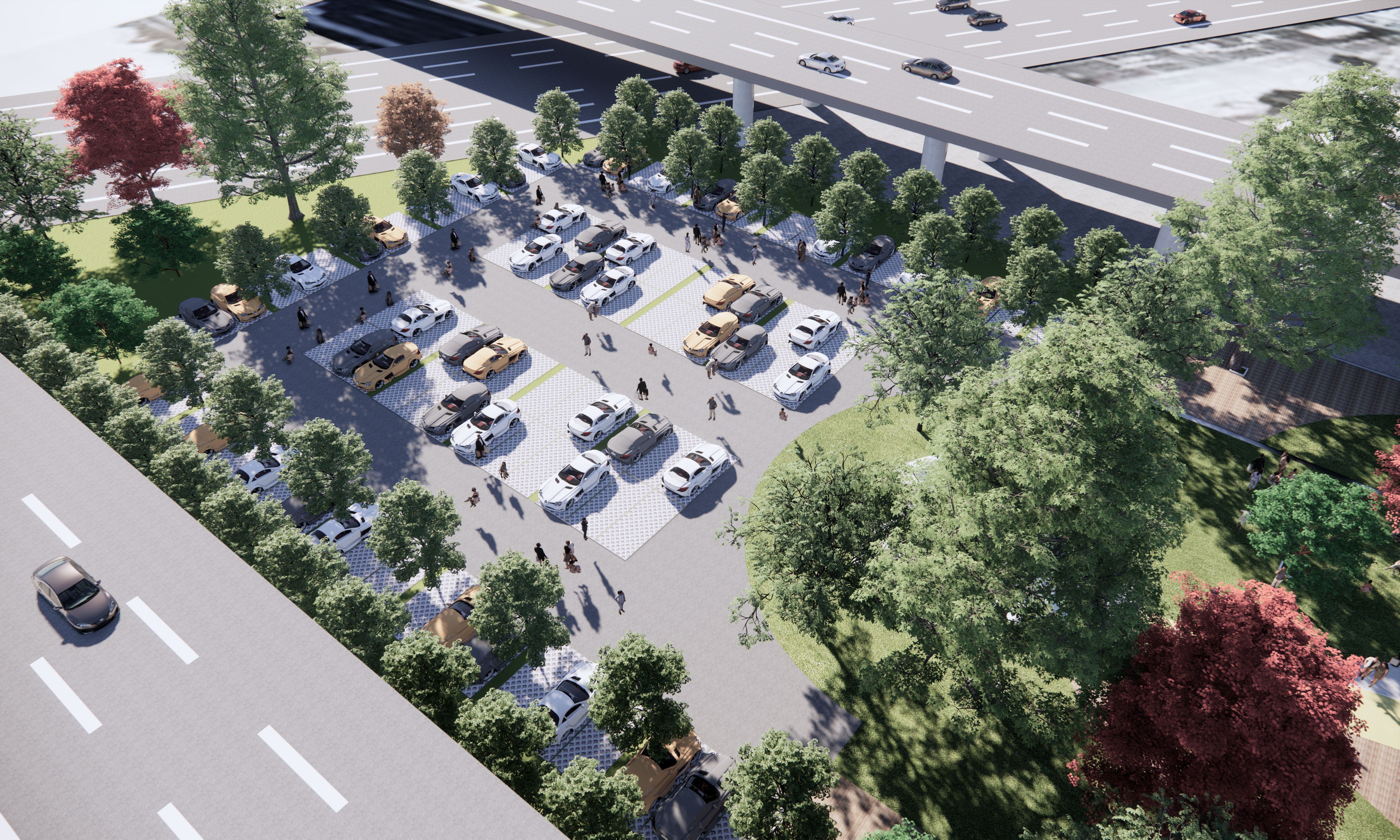

据悉,该项目总投资约264万元,精准规划西起105国道、东至东凤镇东海一路的桥下区域,总长约515米,均宽约16.2米,改造总面积达8343平方米。以“海绵城市”理念为引领,伯公社区通过系统性的空间重组与功能植入,将这片“灰色地带”打造成为集休闲休憩、体育健身、文化宣传与便民服务于一体的复合型公共空间。

系统提升

激活“沉睡”资源

经过一年多的紧张施工,2025年8月,伯公社区桥下空间改造项目全线竣工。如今这里以“全龄友好、多元复合”为理念,改造后,伯公段桥下空间被精细划分为多个功能区:中央休闲交流区设有休憩坐凳与开阔场地;运动区包括2个标准篮球场、1个半场和3个羽毛球场;健身器材区配备各类器械;休憩长廊提供静谧放松的绿色空间。

“现在完全不一样了,出家门口就是公园。乡里乡邻经常聚集在此唠家常,年轻人还在篮球场、羽毛球场运动,好不快活!”陈姨的感慨道出了许多村民的心声。264万元的民生投入,精准激活了逾8000㎡的灰色低效空间,实现了社会效益、环境效益与社区治理效能的多重提升。

值得一提的是,伯公社区的桥下空间改造并非孤立工程,而是与周边基础设施提升同步规划的系统工程。

黄国平介绍,在桥下空间改造的同时,一旁新建了一条6米宽道路,接通东海一路和国道G105,有效分流区域交通流量,缓解周边道路通行压力,实现了“微循环”畅通。接下来,在桥下空间旁边的高速夹缝区,一个占地42亩的“伯公后花园”项目正在规划建设中。该项目将设有停车场和悠闲绿道,采用大面积绿化,达到美化整体桥下空间环境目的,与已改造的桥下空间相互呼应、相得益彰,进一步延伸绿意、解决停车需求。

惠及民生

“微改造”见“大成效”

伯公社区桥下空间及周边区域的综合提升,是“百千万工程”在微观层面的生动诠释。它表明,真正的城市更新未必源于宏大的推倒重建,更可以来自对边缘空间的精准识别与温情再造。

“百千万工程”实施以来,中山市各镇街立足实际,涌现出一批批优秀实践案例。2025年以来,东凤镇伯公社区桥下空间改造及周边配套项目正是其中优秀典范,展示了如何通过精细化治理,将城市“负资产”转变为“正资产”,实现土地资源的集约利用和城市品质的有效提升。

接下来,东凤镇将继续深化“百千万工程”实践,以更多类似伯公社区桥下空间改造的“微更新”项目,“精绣”城市品质,回应民生期待,让乡村振兴和高质量发展成果更多、更公平惠及人民群众。

总策划:伍学标 李庆辉

总统筹:程明盛

统筹:吴森林 黄凡

编辑 廖薇 二审 周振捷 三审 吴森林