不用推倒重建,不搞大拆大建

西区富华道片区靠着“绣花式”微改造

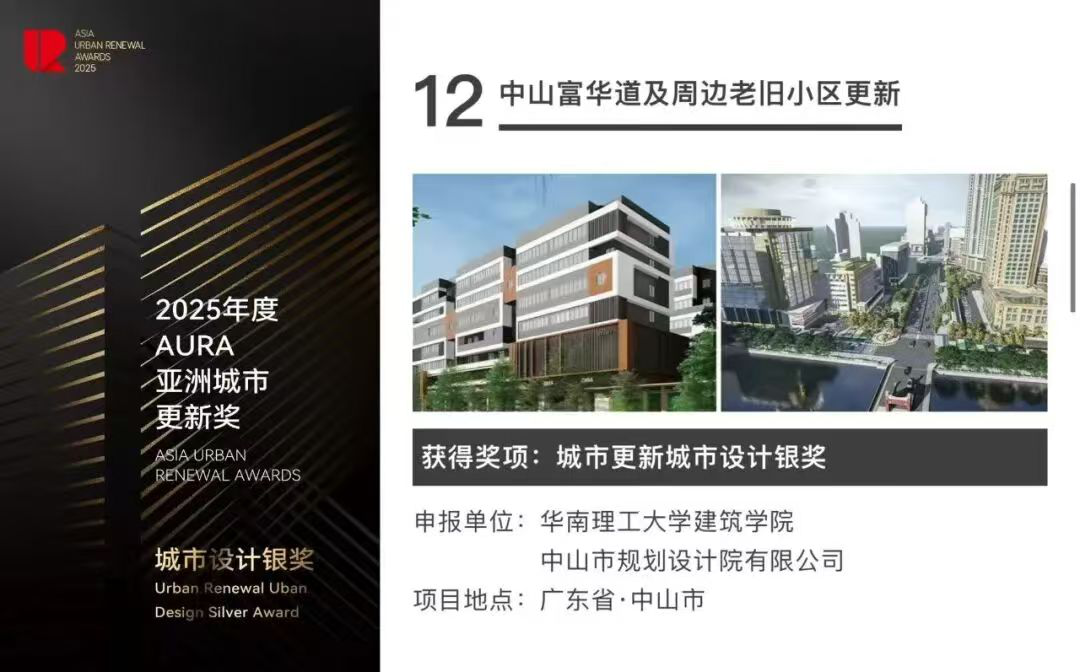

斩获2025年度AURA亚洲城市更新奖——

✅ 城市设计银奖

✅ 景观环境设计优秀奖

这是对“微更新”理念的国际认可

也是一次政府、专业团队与居民

携手共治的生动实践

更是西区城市治理温度与智慧的时代注解

清晨七点,长乐、景裕新村的“烟雨长廊”刚披上晨光。灰顶白柱、木纹廊架、嵌入地面的仿石砖,还有廊下那面由居民老照片拼成的文化墙,静静讲述着一条老街的岁月。

“以前这里就是一堵绿化墙,里面藏满了垃圾和小动物,谁也不愿意来。”居民李阿姨笑着说,“现在不一样了,我们叫它‘小园林’。”

这样的变化,不是靠大拆大建,而是一场细致入微的“微创手术”。而这场“手术”的缘起,是西区街道对狮滘河以南片区的整体规划,马山片区三旧改造+富华片区微改造双轮推动城市更新。三年前,西区街道敏锐捕捉到居民对改善居住环境的迫切需求,主动委托华南理工大学建筑学院与中山市规划设计研究院组成联合设计团队,希望从城市整体规划的角度,启动系统性微改造,把居民的生活需求、街区的历史记忆、城市的未来愿景,一针一线“绣”进这片90年代的老街区。

作为项目方案设计负责人,华工建筑学院教师陈坚从接到任务第一天就明白:这不是一次常规的“交图即完成”的设计任务,而是一场扎根社区的长期陪伴。

“西区街道委托我们做改造,但真正的主角是居民。”陈坚说,“这里承载着很多居民的回忆,我们做的不是推倒重来,而是通过系统梳理和重构,一点一点进行空间优化,把公共空间还给居民。”

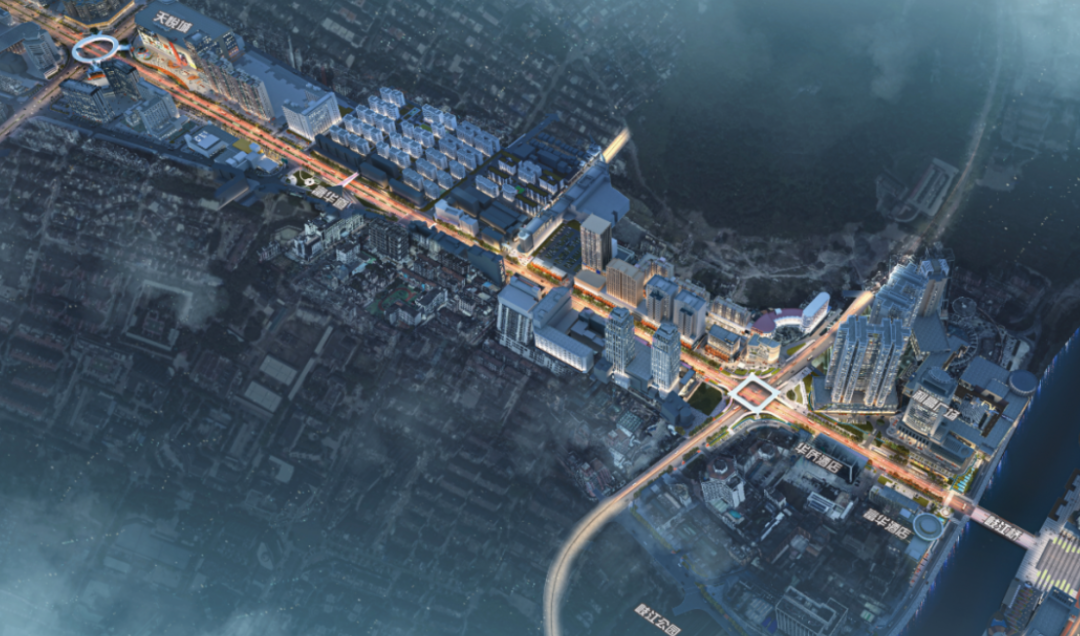

富华道兴起于20世纪80年代,是中山历史文化名城核心轴线的延续。90年代初期,这里曾是中山市最繁华的商圈之一,素有“中山尖沙咀”之称。近年来,随着城市发展重心转移,街区逐渐面临轴线功能衰退、商业业态疲软、文化氛围薄弱、开放空间断联、老旧小区陈旧等问题,亟需通过系统性更新,提升城市品质。

“如果大拆大建,成本高、周期长、扰民严重。”陈坚说,“我们不拆楼,也不赶人,而是通过公共空间品质提升让老街区‘活’过来。”

为了读懂这条街的“基因”,设计团队翻阅了大量历史图纸和老照片,甚至找到90年代的城市规划手卷,一笔一笔比对当年的街景风貌。“你看,富华道见证改革开放的兴盛过程,依托着通港客运站与富华酒店等配套,成为了港澳侨胞的往返中山的聚散地,昔日人流如织。有商业、有生活、有文化,是当时重要的城市名片。我们要做的,不是把它改成新CBD,而是唤醒它的记忆。”

从2022年底谋划到2025年下半年基本成形,三年来,设计团队走遍这个片区每个楼栋,记下每处积水点、每段破损台阶……他们没有急于推进施工,而是留出时间去踏勘、去倾听、去研究,让设计真正从街巷中生长出来。

“城市更新不是一个人的事,也不是一个部门的事。”西区街道党工委副书记陈尧聪说,“我们能做的,是搭好台,让专业的人做专业的事,让居民真正参与进来。”

在项目立项之初,西区街道便成立由党工委书记作为组长的工作组;不仅落实资金保障,更在理念上给予设计团队充分尊重与坚定支持。2023年团队花了一年时间不断完善项目的设计方案,街道主要领导组织、各相关部门多次听取项目的方案汇报,并提出了修改方向,经过三年的锤炼,项目25年下半年才逐步呈现在大家眼前。

“我们明确支持‘微改造’方向,不追求短期形象工程,而是给专业团队留足时间去研究、去沟通。”陈尧聪说。

正是这种“政府引导、专业执行、居民共议”的模式,让项目得以稳步推进。

微改造的难点,往往不在“美”,而在“用”。

“最棘手的是消防问题。”陈坚回忆,改造前,不少小区道路最窄处仅2.8米,消防车根本进不去。

“我们不是简单拓宽道路,而是重构整个路网。”他和团队提出“外联内畅、人车分级”的理念:外部打通与城市主干道的连接,内部则梳理停车系统和车行、人行、非机动车流线。

在烟洲、长乐、景裕三个小区,设计团队巧妙转化“图案式”无效绿地,拓展居民活动空间,新增机动车停车位485个,同时确保消防通道宽度达到4米以上。

“我们利用楼间疏密条件,在保留原有大树的情况下还做了人车分流设计和运动跑道。”他指着地面的仿石铺装,“灰白色是人行道,黑色是车行道,蓝色的是跑道,老人孩子一看就懂。”

陈坚翻开团队的设计手稿,上面密密麻麻标注着每一栋楼的改造点位:楼梯间防滑处理、屋面防水重做、外墙涂料配色、停车位重新划线……甚至精确到“每户空调机位的位置”。

“你看,这些楼的外立面原本是马赛克外墙,我们调研发现,90年代中山很多建筑都用这种用的我们西区玻璃厂生产的马赛克,这是那个时代的建造工艺。”他指着效果图,“我们就保留这种‘时代记忆’,着重在技术细节上提升——比如优化防水和构造加固,防止脱落。”

这份细致入微的设计,来自数十次现场踏勘和上百稿的反复修改。每一处调整,都指向同一个目标:让老街更安全、更有序、更贴近真实的生活需求。

如果说安全是底线,那么“共享”就是升级。

在长乐新村和景裕新村之间,原本有一道绿化带隔开,两边居民“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。

“我们提出‘破壁共享’,把这道墙拆了,建一条风雨连廊。”陈坚说。

这个想法起初遭到部分居民反对:“我们小区凭什么和他们共享?”

面对居民的不同意见,团队没有强行推进方案,而是在西区街道的牵头组织下,参与召开两小区居民座谈会,现场展示设计方案,并邀请大家进行投票,自主选择廊架样式和座椅颜色。

“最后,我们选了岭南风格的灰顶白墙,大家都说‘像小时候的骑楼’。”陈坚笑言,“墙拆了,心也通了。”

如今,这条连廊不仅连接了两个小区,还串联起健身区、儿童乐园和“居民议事厅”,成了真正的“邻里客厅”。

另外,对于集体记忆的原点,团队保留场地里的大树、旧围墙,旧亭廊,旧雕塑,通过新旧并置的方式,通过记忆载体保留,新功能的赋予(墙成为小区记忆的公共展廊),以及新的传承方式(居民新的使用场景,共创集会等),凝聚居民的认同感,减缓社会原子化,扩大社区的影响力。回归一个有温度的社群。

而这个“破壁”+“保留”模式,也成为项目获得“2025年度AURA亚洲城市更新奖”的关键创新点——它不是单个小区的改造,而是以系统思维推动片区协同更新的典范。

在富华道改造中,最让项目团队感动的,是居民共参与。

“我们准备了涂料色卡、地砖样本,让居民代表选。”陈坚说,“最后选定的主色调,是‘中山灰’,既有历史感,又有时代气息。”

连楼梯间的扶手高度、路灯的照度,都经过反复测试。“有位阿姨说晚上看不清台阶,我们就加了感应灯。”

“微改造,不是政府的独角戏,也不是设计师的自说自话,而是和居民一起商量着干出来的。”西区街道党工委副书记陈尧聪说。

项目初期,不少居民抱着怀疑态度:“你们是不是又要刷墙拍照就走人?”“改来改去,最后还不是为了好看?”

为了打消顾虑,团队走进社区“居民议事会”,把设计方案打印成册,一页页讲,一条条问。

在烟洲新村,有居民提出:“我们这代人习惯在楼下坐坐聊聊天,能不能留点空间?”团队没有否定,而是重新调整绿化布局,增设小区中心广场——既尊重习惯,又保持整洁。

在景裕新村,活动区的设计原本是标准篮球半场和羽毛球场。但居民们的意见是小区设置篮球场会影响大家休息,而孩子们在意见卡上画出了自己想要的“秘密基地”:有树屋、有滑梯、有涂鸦墙。设计师把这些画带回去,真的改出了一个“非标”乐园——现在成了片区最受欢迎的角落。

这些改变,不是“自上而下”的设计,而是从居民生活中长出来的方案。街道没有包办代替,而是主动搭平台、建机制:组织居民议事会、协调施工进场、保障资金落地,在背后默默托底。

正是这份“看不见的功夫”,让居民的声音真正落地,也让公共空间在共治中一点点成形。

一条老街的温度,就是最好的奖杯。

如今,富华道项目已斩获“2025年度AURA亚洲城市更新奖”城市设计奖银奖和景观环境设计优秀奖,由华南理工大学建筑学院与中山市规划设计院联合申报并共同获奖。

但对设计团队来说,真正的奖,是居民的笑容。

“有人问我,为什么不做点‘亮眼’的大空间?”他指着长廊角落的一处小花坛,“你看这个角落,以前是死角,现在是孩子们的‘秘密花园’。

“城市更新,不是让老街变新,而是让它变得更像自己——更有记忆,更有温度,更有生活。”

富华道没有推倒一堵承重墙,没有迁移一户居民,却让整片街区焕发出前所未有的活力,它证明了:老小区的更新,不必依赖大拆大建;真正的“年轻”,是功能的再生、空间的活化、人心的连接。

这根“绣花针”,穿起的不仅是设计方案,更是政府、专业力量与居民之间的信任之线。不用拆楼,也能让老小区变年轻。而它的“逆龄”密码,就藏在那一针一线的温柔里。

下一站,让我们继续见证更多老街的温柔新生。

编辑:江绮雯

责编:何萍、尚穗穗

执行总编辑:孟朦

总编辑:林晓珏、尹春华

素材来源:西区街道城市建设和管理局、西区街道宣传和教体文旅办公室