“九一八”事变后,中华民族到了最危险的时刻。在这场关乎民族存亡的殊死搏斗中,无数中华儿女前赴后继。中山既有热血儿女奔赴战场浴血奋战,也有一批文化界人士怀揣家国情怀,以不同的形式,筑起抵御外侮的精神长城。

回望历史,黄苗子与妻子郁风用文字传递星火,郑君里用镜头记录民族魂,萧友梅用音乐教育守护文化血脉,阮章竞用诗句点燃抗战士气……他们的实践,既彰显了中山文化人“天下兴亡,匹夫有责”的担当,也为中山乃至中国抗战历史留下了不可或缺的记忆。

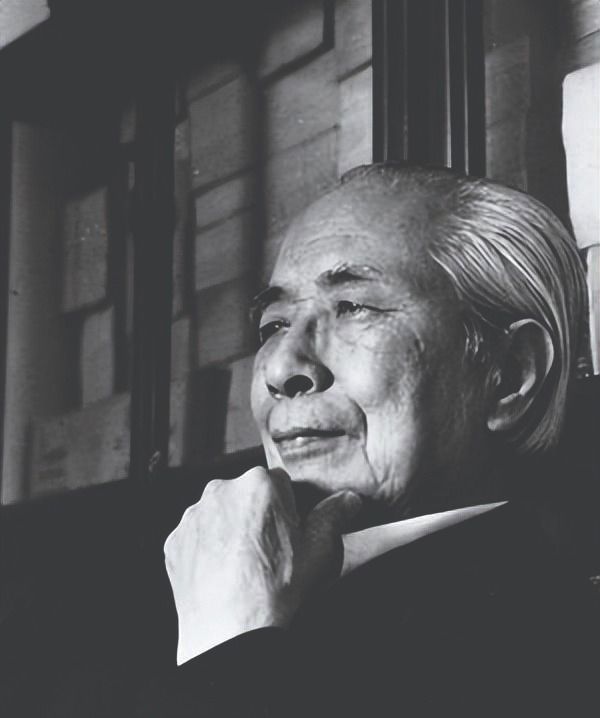

黄苗子:“我们的笔,就是我们的枪;我们的纸,就是我们的战场”

中山西区长洲的黄氏家族,自明清以来便是岭南望族。黄苗子(1913-2012),原名黄祖耀,自幼浸润于书香门第,却不幸在青年时代遇上了家国破碎的乱世。这位后来成为著名书法家、漫画家、美术史论家、美术评论家、作家的文化人,在抗战初期毅然选择将自己的笔杆变成“武器”,投入到文化救亡运动中。

1937年全面抗战爆发后,全国抗日救亡运动风起云涌。当时身处上海的黄苗子,迅速投身于文化界的抗战洪流。他与夏衍、茅盾等文化界同仁一道,积极参与抗日宣传刊物的编撰工作,以犀利的文字、生动的漫画揭露日军的侵略暴行,呼吁民众团结抗日。抗战期间,黄苗子先后在上海、广州、香港等地参与创办《救亡日报》等刊物,黄苗子以辛辣幽默的文风抨击汉奸卖国贼,鼓舞民众的抗战士气,在东南沿海地区产生了广泛影响。

作为中华全国漫画作家协会战时工作委员会委员,黄苗子积极用漫画开展抗日宣传。1940年2月7日,黄苗子在香港《大公报》发表《三年来的抗战漫画》,对抗战的中国漫画进行总结,为今天人们了解当时的历史脉络留下了一份珍贵资料。

1941年香港沦陷后,黄苗子与妻子郁风(原籍浙江富阳,著名作家郁达夫侄女)被迫辗转至桂林、重庆等地。即便在颠沛流离的岁月里,他们的文化抗战也未停歇。在重庆期间,黄苗子担任国民政府军事委员会政治部第三厅文化工作委员会委员,继续编撰抗日刊物,创作了大量散文、杂文,真实记录了抗战时期文化工作者的艰难处境与不屈精神。

黄苗子作品(相关素材来源:中国美术家网)

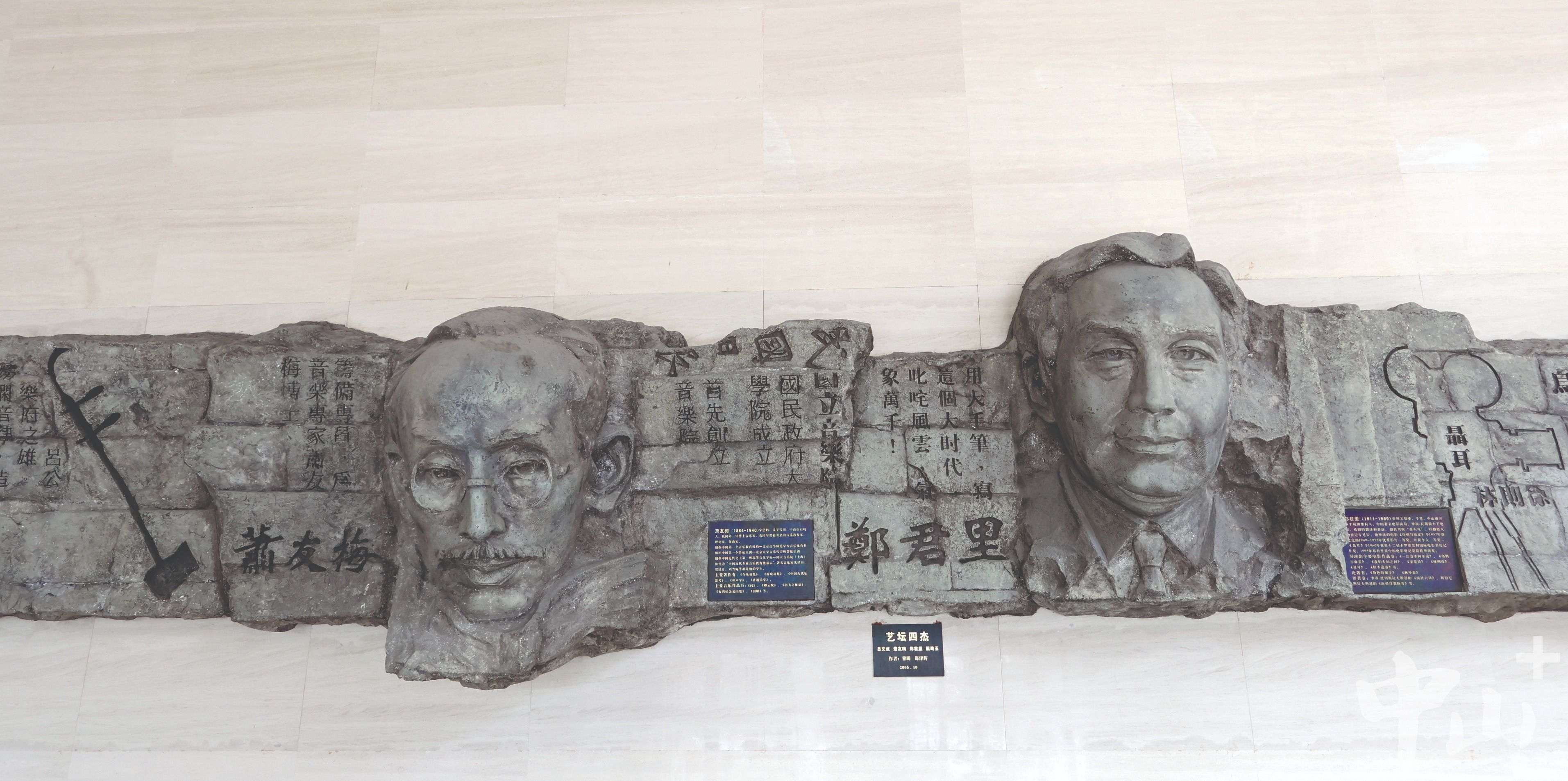

郑君里:用镜头记录民族魂,“一江春水”映照抗战史诗

郑君里(1911-1969),祖籍中山市三乡镇。曾参演20多部影片及话剧。抗战期间参与拍摄纪录片《民族万岁》,执导《一江春水向东流》等影片。

1939年,国民政府军事委员会政治部委托中国电影制片厂拍摄一部反映民族团结的纪录片,郑君里主动请缨担任导演。当时他刚从海外考察归来,带回了先进的纪录片拍摄理念。面对“如何展现多民族抗战”这一命题,郑君里提出,不仅要记录他们的战斗,更要呈现他们的文化——“正是这多元一体的文明,构成了我们抗战的底气。”

1939年起,郑君里带领摄制团队行程数万里,深入内蒙古、甘肃、青海、四川、云南等地,拍摄少数民族支援抗战的场景。这段拍摄历程充满了艰辛与危险。当时西北多地处于日军封锁的边缘,郑君里团队时常遭遇日军侦察机的骚扰,甚至在内蒙古草原上与溃散的日军散兵擦肩而过。但他们始终坚持拍摄,历时一年多,足迹遍布满、蒙、藏、回、苗、彝等多个少数民族聚居区,用镜头记录下少数民族同胞支援抗战的感人场景——蒙古族牧民赶着牛羊为前线送粮,藏族僧侣组织医疗队奔赴战场,彝族土司带领青壮年加入抗日游击队……这些画面,不仅展现了各民族“同仇敌忾、共赴国难”的民族精神,更打破了当时部分人对少数民族的误解,证明了中华民族在抗战中的整体性与凝聚力。

《民族万岁》上映后,引发强烈反响。当时的《新华日报》评价道:“这部影片让我们看到,抗战不仅是汉人的抗战,更是全民族的抗战;每一个少数民族同胞,都是抗战阵营中不可或缺的力量。”此后,《民族万岁》在全国多地巡回放映,甚至通过地下渠道传入沦陷区,成为鼓舞民众斗志的重要精神食粮。

抗战胜利后,郑君里并未停止对这段历史的回望。1947年,他执导的电影《一江春水向东流》上映,这部影片以一个普通家庭在抗战中的悲欢离合为主线,串联起上海沦陷、重庆大轰炸、后方腐败等多个抗战时期的重要历史场景,生动展现了中国人民在抗战中的苦难与坚守。评论家柯灵在《谈〈一江春水向东流〉》一文中评价道:“这部电影不仅是一部艺术杰作,更是一部‘抗日战争的编年史’,它让我们在光影中重温了那段悲壮的历史,也让我们更加珍惜来之不易的和平。”

郑君里用镜头为抗战立传,他的作品不仅记录了历史,更塑造了民族的集体记忆。作为中山籍的电影艺术家,他将个人的艺术追求与民族的命运紧密相连,用电影艺术为抗战胜利作出了独特贡献。

郑君里电影作品:《一江春水向东流》(相关素材来源:中国电影网)

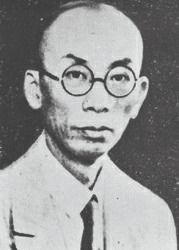

萧友梅:严拒奴化教育,“中国现代音乐之父”的战时育才路

萧友梅(1884-1940)是中国现代音乐教育的奠基人。祖籍中山大涌南文村,出生于中山石岐。他与音乐教育的缘分,始于20世纪初。早年,萧友梅留学日本、德国,系统学习西方音乐理论与教育体系,回国后先后在北京大学、上海国立音乐学院(国立音专前身)任教,是中国第一所专业音乐院校的主要创办者之一。1931年“九一八”事变后不久,国立音专成立抗日救国会,萧友梅率师生为抗日义勇军募捐,还为义勇军创作了《从军歌》,传唱一时。1937年全民族抗战爆发时,萧友梅担任国立音专校长,当时学校位于上海,正处于日军侵略的前沿地带。日军占领上海后,多次要求国立音专“改组”,推行奴化教育。萧友梅坚决拒绝,他在全校师生大会上宣誓:“吾校为中国音乐教育之根基,宁可为战火所毁,不可为奴化所污!”

为了保护学校和师生,萧友梅决定将国立音专迁往后方。据资料记载,1938年,萧友梅带领全校师生分批从上海出发,经浙江、江西、湖南等地辗转至重庆。这段迁徙之路异常艰难,师生们不仅要躲避日军的轰炸,还要克服粮食短缺、疾病蔓延等困难。萧友梅作为校长,始终走在队伍的最前面,他将自己的衣物、书籍变卖,补贴学校经费,甚至在途中感染疟疾,仍坚持指挥迁徙工作。最终,在他的带领下,国立音专的大部分师生安全抵达重庆,学校在重庆青木关重新开学。

在重庆的日子里,国立音专的办学条件极为艰苦。没有固定的校舍,只能借用当地的寺庙、祠堂上课;没有像样的乐器,师生们就用木板制作简易的琴键,用陶土烧制简陋的陶笛;没有充足的乐谱,萧友梅就亲自手抄乐谱,分发给学生。即便如此,萧友梅仍坚持“音乐教育为抗战服务”的理念,对课程设置进行调整,增加了抗战音乐创作、群众歌曲指挥等课程,培养学生用音乐服务抗战的能力。

萧友梅在战时的音乐教育实践,不仅为中国培养了一批优秀的音乐人才,更通过音乐传递了抗战精神。据记载,国立音专的师生们经常组成抗日音乐宣传队,深入重庆周边的乡村、工厂、军营演出,他们演唱的歌曲,常常让听众热泪盈眶,有的青年在听完演出后,毅然报名参军,奔赴前线。

1940年,萧友梅因积劳成疾去世,享年56岁。他在临终前仍嘱咐师生,音乐是民族的灵魂,只要音乐不亡,民族就不会亡。“望诸君继续以音乐为武器,为抗战胜利奋斗到底。”

萧友梅音乐作品:《五四纪念爱国歌》(相关素材来源哔哩哔哩网站)

阮章竞:太行山下的“战歌诗人”,用诗句点燃抗战士气

在中山籍的抗战文化人中,阮章竞(1914-2000)是一位以诗歌为“号角”的战士。阮章竞出生于中山沙溪一个贫寒家庭,只上了4年小学,而后一直刻苦自学。他13岁当徒工,20岁失业,随即到上海,开始从事文学创作。1934年发表第一部小说《割稻的故事》。1936年6月参加革命,1939年1月加入中国共产党。阮章竞曾任八路军太行山剧团团长、中共中央华北局宣传部副秘书长、中国作协党组成员、青年作家工作委员会主任、第五届全国政协委员、中国文联副主席、北京作家协会主席等职。在几十年的革命生涯和文学创作生涯中,阮章竞写下了大量为人民大众喜闻乐见的小说、诗歌、散文、歌剧、话剧等各种体裁的作品。

初到太行山时,阮章竞对根据地的生活并不熟悉,但他很快放下“文化人”的架子,与农民、士兵同吃同住:他跟着农民一起下地劳作,听他们讲述被日军侵略的苦难经历;他跟着八路军战士一起行军、站岗,亲眼目睹战士们在艰苦的条件下与日军浴血奋战。这些真实的经历,成为他诗歌创作的源泉。

阮章竞既多才多艺又虚心好学、刻苦钻研,是位高产的作家,著作数量多、范围广。仅在太行时期,他的话剧作品有《转变》《未熟的庄稼》《和尚岭》等,歌剧有《赤叶河》《民族的光荣》《红星旗下》等,戏剧作品有《糠菜夫妻》《反对慕尼黑协定》《反对皖南事变》等。他不追求华丽的辞藻,而是用老百姓喜闻乐见的语言进行创作,让作品朗朗上口、易于传播。

1938年6月,桂涛声与冼星海创作了歌曲《在太行山上》,冼星海托人将歌曲转给了阮章竞。阮章竞立即组织太行山剧团排练,同年8月在太行地区首次公演。这首歌由此迅速传遍长城内外、大江南北,成为在八路军和全国抗战军民中广为流传的战歌。阮章竞1941年任太行山剧团总团团长,他创作的团歌《我们诞生在太行山上》同样振奋人心。

此外,阮章竞还擅长用绘画服务抗战。他利用自己的绘画特长,在根据地的墙壁上绘制抗日壁画,这些壁画大多以“打倒日本帝国主义”“军民团结抗战”为主题,色彩鲜艳、形象生动,深受根据地人民的喜爱。

抗战胜利后,阮章竞仍长期在北方工作,但始终与家乡保持联系。茅盾先生曾专门赋诗一首送给阮章竞:“漳河水唱翻身调,出塞新诗颂有成,指点江山抽彩笔,阮郎风骨剧峥嵘。”

阮章竞长篇叙事诗:《漳河水》(相关素材来源:百度百科)

编辑 周振捷 二审 韦多加 三审 林志强