6月28日上午,在翠亨新区深中通道管理中心的展厅里,按1:77比例缩小的沉管隧道标准管节钢壳是最吸睛的展品。

“深中通道设计的车流量是10万辆标准小客车/天,通车后,将成为连接珠江两岸的一条超级繁忙的水上要道。”深中通道管理中心总工办高级工程师、“湾区鲲鹏”智能建造创新“四最”青年突击队队长夏丰勇博士介绍说。

作为继港珠澳大桥后的又一座集“桥、岛、隧、水下枢纽互通”为一体的世纪超级工程,深中通道的特长超宽海底沉管隧道和一座全离岸海中特大悬索桥,将开创世界先例。

夏丰勇与所在的团队扎根深中通道5年来,迎难而上,开拓创新,组织开展50多项科技攻关项目,推动着深中通道从蓝图变为实体,见证着粤港澳大湾区又一海上“巨龙”逐步浮现。

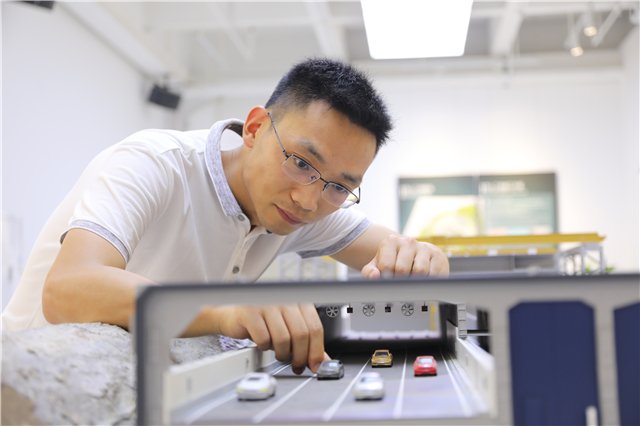

▲夏丰勇(右)在深中通道管理中心展厅与同事交流。

选择加入世纪工程就是选择挑战

今年35岁的夏丰勇是一名党员,毕业于有业内“黄埔军校”之称的长安大学。博士毕业时,他眼前有几份工作可选,既可留校,也可进入事业单位,最终他选择了来到广东省公路建设有限公司所下属的深中通道管理中心。

“深中通道是我国又一项世界级的超级工程,工作极具开创性和挑战性,我们学工程的,就是要把所学应用到实践中,来这里意味着选择挑战,对自身是磨砺和成长。”2016年,他加入深中通道管理中心团队,2017年3月来到中山,在翠亨新区一呆就是4年。

作为深中通道项目技术团队骨干,他和同事们并不直接做实验,而更像是“产品经理人”和“操盘手”,作为业主方,进行项目顶层设计,提出项目需求,深入施工一线发现问题,并不断会同各方解决问题。

比如他所对接的深中通道沉管隧道相关研究单位便有20多家,“既有清华大学、同济大学这样的一流院校,也有业内顶尖的研究院、设计院以及高水平施工建设单位等。”

“啃”下难题往往要以年来计算

“啃”下世界超级工程中的一个个难题,往往要以“年”来计算。在技术攻克的关键阶段,一方面,组织各设计、研发、施工单位“开会”是每天的“必修课”。“有时一天开十多个会,开完会晚上还要及时将相关信息整理出来。”另一方面要到施工现场去,广州南沙、珠海桂山、东西人工岛......在现场发现问题、汇总问题,组织各方合力推动解决问题,必要的时候还要寻找解决思路和路径。

“一项世纪工程的建造,汇聚了国内顶级团队的力量,是集体智慧的结晶,我们作为其中一员,更要以高度责任心去工作,才不辱使命。”

钢壳沉管隧道“芯”技术填补国内空白

6月19日,深中通道沉管隧道第10个管节沉放安装完成,整个过程历时24.5个小时。这也是第一个安装的爬坡管节,夏丰勇和同事们从头至尾,密切关注着每一个环节。他参与的技术项目全部与钢壳沉管隧道有关。

▲夏丰勇在深中通道管理中心展厅的沉管隧道标准管节钢壳模型前。

深中通道沉管隧道是双向八车道,长约6.8公里,宽度和长度都居世界首位,最终团队选择了有别于港珠澳大桥的钢壳混凝土沉管隧道结构,“这种结构更适于应对目前超宽变宽的建设条件。”

由于钢壳混凝土沉管隧道结构是国内首次应用、国际上首次大规模应用,因此无论是设计规范、材料制备还是施工工艺、质量验评标准、脱空检测技术以及长距离管节浮运等,都是世界性新课题。

夏丰勇作为项目主要参与人的沉管隧道钢壳“芯”技术——钢壳沉管自密实混凝土浇筑项目,从研发到应用,前后历时四年。单个沉管管节有2500个独立隔仓,要确保混凝土浇筑高品质、自动化完成,在国际上无成熟经验可循。夏丰勇和团队成员开展国内外调研,组织研讨、总结一百余次,各类试验上千余次,同时开展智能浇筑装备的研发,最终实现混凝土智能浇筑,“脱空”距离(混凝土与钢壳的缝隙)不大于5毫米,“比半个指甲盖还要小。”最终成果已正式应用,并形成了相关施工和质量控制指南,填补了国内技术空白。

带头攻关一年实现钢壳智能制造

“每一天都会有新的难题等着我们,我们要做的就是一个个去啃,一件件事情去做。”

作为“湾区鲲鹏”智能建造创新“四最”青年突击队的队长,他还发挥榜样带头作用,组织攻关会、现场协调会,反复论证实践,一年内完成了难度极大的钢壳智能制造研发和装备调试工作,推动了国内领先的超大型钢结构“四线一系统”智能制造生产线的落地,在我国重工业智能制造领域上实现突破。

▲夏丰勇在钢壳智能制造车间与施工人员交流块体智能焊接应用情况。(受访者供图)

此外,他所在的技术团队在推进沉管隧道纵向排烟难题、沉管浮运安装工艺上也不断取得创新性突破。

践行工匠精神获评中山“四最”青年

5年来,夏丰勇与所在的团队会同建设团队,成功申报了一个国家重点研发计划项目和两项广东省重点领域研发计划项目,夏丰勇作为个人发表专业论文12篇,申请技术专利10余项,获得2项行业奖项,今年还获评中山市“四最”青年称号。

更重要的是,团队参与的各类研究成果将形成具有自主知识产权的中国技术标准及成套技术,不仅填补我国钢壳混凝土沉管隧道空白,还大大提升我国跨海工程的国际竞争力,具有显著的经济效益和社会效益,为推动交通强国建设作出重要贡献。

展厅上挂着一句标语:“建世界一流可持续跨海通道 创珠江口百年门户工程”。这是上万名深中通道建设者的共同愿景所在,能在世纪超级工程中实现个人价值,夏丰勇觉得无悔青春。

站在建党100周年的时间节点,夏丰勇称还要不断学习钻研、创新突破,践行“大国工匠”精神,做新时代的奋斗者。

◆中山日报社新媒体中心

◆文+/记者 李玮玮 见习记者 黄靖怡

◆图+2/记者 王云(除署名外)

◆编辑:周振捷

◆二审:曾淑花

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报