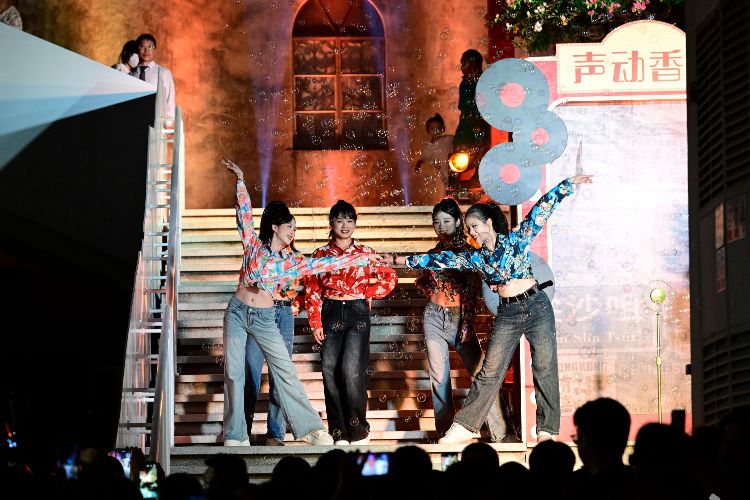

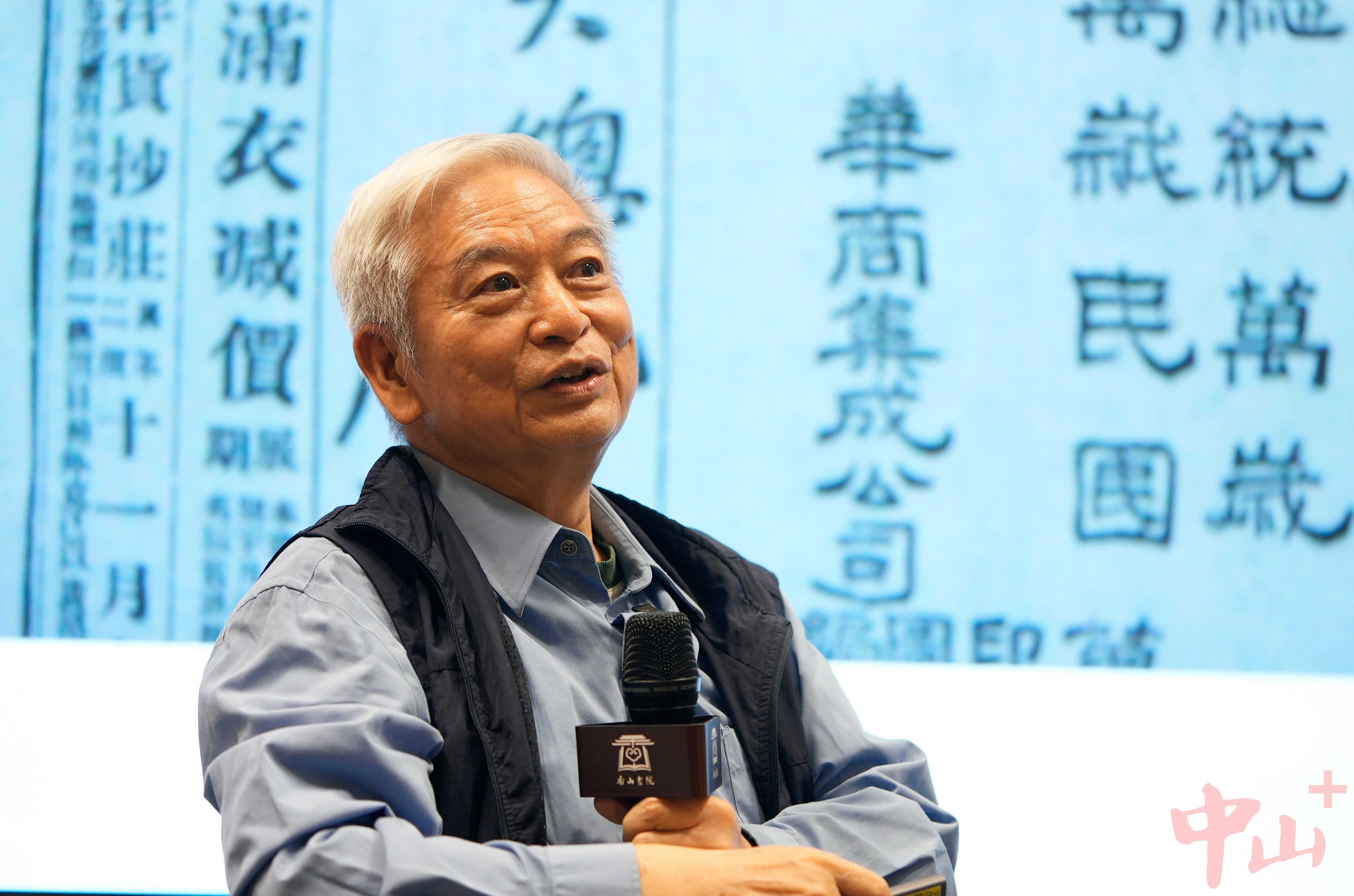

孙中山是广府人还是客家人?他的本名及字号蕴含着怎样的历史奥秘?……4月19日,历史学、语言学博士,山东大学历史学院特聘讲座教授、博士生导师、历史语言研究所所长谭世宝在中山书院,面向中山书友开启了一场别开生面的历史对话,以“平常而伟大的民主革命先行者孙文史事探真”为题,通过大量真实的史料考据,将孙中山先生请回“平常”人间,展现了一个既保有赤子之心又胸怀天下的革命者形象。这场讲座不仅为书友们破解了诸多历史谜题,更为当代青年树立人生理想提供了重要启示。

“平常人”孙中山的历史真实

孙中山先生出生在翠亨一个平常的家庭,算是个“平民小子”。他正名孙文,曾用别号化名逸仙,为何当今国人总称他“孙中山”,而西洋人却称他“孙逸仙(Sun Yat-sen)”?这一期的讲座便从孙中山先生的诸多名称开始。

孙文出生于清末,小名“帝象”,另有幼名“德明”,孙文则是他去上学后,学堂的老师为他取的正名,并取字为“载之”,意含韩愈“文以载道”之意。

另有外文翻译将孙文翻译成“孙逸仙”,则只是他曾经用过的一个“别号”或化名,因以前同辈之间直呼姓名视为不礼貌,因此多互称“号”。而“逸仙”也不是他一开始就取下的号,而是他18岁那年在广州受洗时,领了教名为“日新”,是取自《大学》之中的“苟日新,日日新,又日新”之意,牧师依“日新”之粤语谐音所改成了“逸仙”,是他的曾用名之一。

1895年,孙文组织广州起义后,被清政府列为“通缉犯”。他剪掉辫子,换上西服,开始长达16年的海外流亡生活。此后,在清政府的正式文件及国内主要报刊中,孙文被贬称为“孙汶”,这是因为在清朝政府的习惯中,犯人的名字通常会加上水字旁部首,以视为江洋草莽大盗。

清末时,革命党人为了摆脱通缉或隐蔽身份常常用化名活动,孙先生自然也不会例外,在秘密革命中最著名的化名是“中山樵”。革命派人士章士钊翻译孙文好友宫崎滔天的著作《三十三年之梦》(中译版名为《大革命家孙逸仙》),在书中,将“孙”姓和化名中的“中山”连用,从此“孙中山”这个名称被当时的革命党人士所采用而开始广为流传,日久竟而俗成,成为取代孙文以及其他曾用名的通行敬称。加上“先生”一词本为孔孟儒家经典首用,汉代成为有道德有学问者的敬称,在《史记》等古籍中“先生”又常写作合音的单字“先”或“生”(具体发音就是saang或seeng),此俗在中国失传已久,却传到日本而有所发展变化,就是用日语的汉字“桑”作先生的合音。而孙文就是首位被日本的崇拜者敬称“先生”或“桑”的人。这就是当时的中华革命党乃至后来的国民党内,普遍尊称孙文为孙中山先生,或略称“中山先生”“先生”的原因。至民国成立后,实行民主平等制度,“先生”才成为可以用于所有成人的敬称。粤语则同时保留用合音的(saang或seeng)来称“先生”的习俗。

谭世宝还通过族谱、方言、习俗等多维度论证,论证了孙氏为广府民系,并以孙氏家族在夏威夷的合影等影像资料,还原了孙文作为普通华侨子弟的生活场景。点出现在通行将“Hawaii”译为“夏威夷”本身,已经有意显示了清末以香山人为主的华人成功开垦该“蛮夷”群岛之威风,如孙文之长兄孙眉在当地的茂宜岛已有“茂宜王”的称号。而孙文在给英国汉学家翟理斯写的自传将“Hawaiian Islands”译作“夏威仁”,即含有将该蛮夷群岛转为华夏化地之意。至于将其首府“Honololo(火奴鲁鲁)”称为“檀香山”,则应是香山人有意将故乡“香山”之名移植美洲的结果。这显示了孙文及其在夏威夷的香山前辈皆怀有爱国爱乡情怀和勇于在西方传播华夏文化的精神。

谭世宝还讲述了孙文生前从不让友朋知道其诞辰日期的原因,是因为其父相信他的八字命中注定要成为推翻清朝的人,同时深信“天机不可泄露”,如果泄露,则不但失灵,并有灭族之祸,故孙文对父亲发过誓言要保密。因此孙中山的自传称:“生于一千八百六十六年华历十月十六日”,就是为保密而故意说错。他和中国当时大多数读书人一样,不相信西方古希腊和古印度传来的宿命决定人无法改变命运的命定论,而相信孔孟儒家的尽人事可以应天命或革天命——亦即通过人为可以改变国家与个人命运的传统思想。他尤其相信人人平等,皆有可为尧舜等圣贤的机会。同时他也知道只有付出超乎亿万人的努力奋斗,才有可能实现这亿万分之一的机会。所以他对有关自己的生辰八字“贵不可言”之说是信而不迷,暗暗以此作为鞭策自己奋斗的动力。谭世宝表示,同时采用公历纪年,却使用华历记录月和日,以此表达对清朝的反对,拒绝使用“清同治”的年号,便是从孙中山的自传开始,这一中西结合的日历体系国人至今沿用,正是孙中山先生率先倡导的中西文化融合的典范之一。

民主思想的现代回响

“国父称号绝非孙文所愿意接受。”谭世宝的这一番论证让书友们对孙中山先生的民主思想有了新的认知,他认为在孙文的理念中。国以民为主,国家领导人是人民的公仆,曾表示“共和国总统一旦卸任即是平民”。“国父”(Father of the Nation)作为君主制遗产,暗含“君父臣子”的等级秩序,与孙中山一直倡导民主平等的理念相违背。

孙中山民主思想的另一体现,便是他在公文署名制度上的革新,不仅打破了封建等级符号、重构权力伦理,也实现了从“君权神授”到“主权在民”的政治转型。

清朝及其前的朝廷官府公文格式,皇帝自称尊号要抬格,不但不自称其名字,而且禁止臣民称其名字。就连各级官僚对下发文告示,也不称己名而只写其姓。在南京临时政府时期,孙中山明令“无论行政阶级高低,公文皆须署名”。此举直接颠覆了清代“上不具名,下必具名”的尊卑惯例。在1912年《临时大总统誓词》中,孙中山签署全名“孙文”而非使用尊号,将大总统定义为“国民公仆”。其《临时大总统改历改元通电》的总统令,则开头写“各省都督鉴”,结尾署名“孙文”。充分反映了孙中山尊重下属而自我谦卑的民主精神,也反映了他提倡人民公仆的理念。

此外,孙中山废除“大人”“老爷”等封建称谓,推行“先生”“君”等平等称呼。在公文往来中,要求“各省都督鉴”“孙文启”等对等格式,使文书交流从“谕令—遵行”的单向关系转变为“协商—执行”的对话机制。孙中山任临时大总统期间,所有公文均以本名“孙文”签署,拒绝使用“大总统令”等权威化表述。这种实践与其“总统离职即归平民”的主张形成呼应。

孙中山的公文署名改革,看似是文书程式的技术调整,实则是中国政治文明从“君臣”到“公民”转型的缩影。通过将“孙文”二字镌刻在政府文书之上,他不仅拆解了千年帝制的符号霸权,更构建起“权力源于人民,归于人民”的现代政治伦理。

一场讲座带着书友们再次回到历史现场,观照孙中山从香山乡间走向历史舞台的“平常”事迹。而正如谭世宝所说,“他成长为一代伟人,是千古难得的。用和平的方式终结了两千余年的帝制,过渡到民国,更是一个伟大的创举。”认真读历史,还原平凡而伟大的孙中山真相,既反对对他神化更反对对他妖化,是对历史的尊重,也是对历史人物的尊重。

了解“平常人”孙中山的现代意义

了解真实平常的孙中山,对现实中的我们有怎样的意义呢?孙中山在他的时代,树立远大志向,凭借着自身百折不挠的精神,不畏艰难险阻,勇往直前,成功推翻帝制,终成一代伟人。“我们正面临着百年未有之大变局,孙中山当时面临的是千年未有之大变局,他的人生经历和精神能激励当下的年轻人。”谭世宝说道,中国现在面临的国际环境十分复杂,青年人、少年人,应像孙中山一样从小立下大志向,去追求自己的理想,而不是纯粹为自己的生存发展。

1923年,孙中山在岭南大学怀士堂(现中山大学小礼堂)发表《在广州岭南学生欢迎会的演说》时说道,“无论哪一件事,只要从头至尾彻底做成功,便是大事。”并对青年学生们说:“古今人物之名望的高大,不是在他所做的官大,是在他所做的事业成功。如果一件事业能够成功,便能够享大名。所以我劝诸君立志,是要做大事,不可要做大官。”百年前的演讲,依然有振聋发聩的力量。

编辑 汪佳 二审 朱晖 三审 向才志