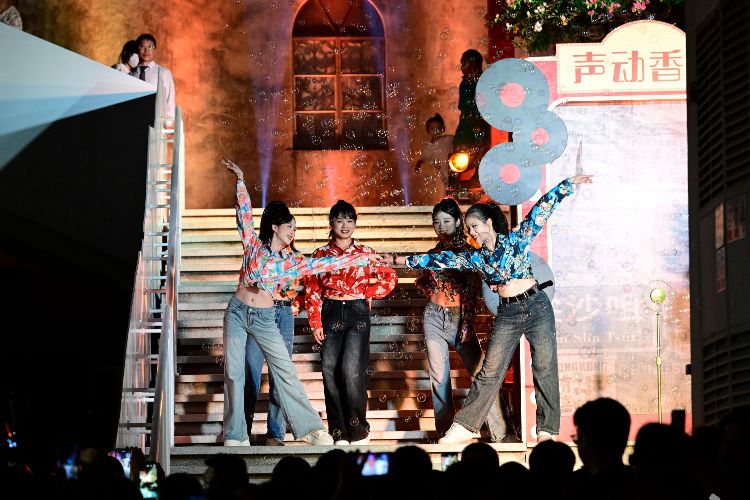

经过3年的艰苦打磨,中山市孙文西步行街9月28日晚焕新开街,当晚万人空巷。国庆假期一开始,步行街更是引来如潮人流,市民游客对这条百年老街充满探索的热情。

作为香山古城保护活化项目的核心路段,孙文西路保留着香山独特的历史文化印记,承载着无数中山人和海外华侨华人的记忆与乡愁。

10月2日晚,中山市石岐街道香山古城保护活化中心主任田湘攸、香山古城项目设计师——上海同济城市规划设计研究院有限公司副总工程师王瑾、长期深耕本土文化推广的城乡规划师叶凯岚作客香山书院大讲堂“文之序・香山故事会”,和中山日报资深文化记者谭桂华深度对谈,探讨从一条街到一座城,孙文西路步行街的活化焕新到底承载着什么,又探索到了什么,它将带领香山古城活化走向何方?

百年骑楼街焕新

百年骑楼街焕新

新与旧如何把握?

谭桂华:很多人都很关心改造中的技术细节,我们一直说无论是文物保护也好,古建筑改造也好,一个核心原则就是修旧如旧,这里面似乎存在一个新旧之间的悖论,那么修旧的关键点在哪里?新和旧的关系是怎样的?

田湘攸:历史元素的这种原则性的保留和修复,最重要是保存得比较完好的,经过了百年风雨沧桑还能修复,还能看到原汁原味。

举例来说,像有历史建筑的天花,在设计编制之前是完全想不到的,它原来吊了一个顶,把天花上的老木楼板全部挡住了,里面还有很多老字号的印记。这次打开以后,发现新情况,我们马上讨论,最后决定,只要是比较好的,全部予以保留。

比如说邮筒,很多老街坊说他小时候在这里打长途电话,在这里寄信,我们就把它搬了回来。包括汇丰的字体,三点水到底是在里面还是在外面。这些都只是例子,但我们的原则就是找到依据,按历史修复。

在我们发现一口古井的时候,很多本地人和历史文化爱好者参与进来,后面只要我们一发视频照片,他们都会一起来回忆、探访,帮我们找到过去的景、物。

市民游客来到这里,抬头就能看到百年的老木天花,还有老的木梁,我就不展开了,因为太多这种历史元素了,大家亲自去现场探秘会更有趣。

修旧如旧带来了景观焕新,我总结了4大类9个空间36个点,在这些地方,游客能够拍到步行街最漂亮的景观,也就是大家说的最出片的地方,以往在视频里面也介绍了很多次了。

王瑾:有些旧必须要改新,才能可持续发展。

一个是新设施,步行街这208栋建筑在历史上一直都是商业,未来也肯定是商业。从一个健康的可持续发展的商业街来说,它的业态应该有合理的配比,包括餐饮、文化展示等,不会像现在这样以零售业为主。我们需要提供未来业态的基础设施支撑,包括水电消防排污等。

设计的时候,有人反对,认为我们电力设计得太大了,说哪里用得了这么粗的电缆。但事实上,香山古城公司运营的孙奇珍茶楼,还有马来西亚餐厅那几家,反馈说电力还可以更大。我们一定要看到未来的发展,可能是50年往上走的一个时间了,要预想到未来该怎么做。

第二个就是新结构,就是这些建筑都是百年建筑,不只是孙文西这样,整个旧城区很多老房子都是一样的。里面的木梁木柱子木楼板都被白蚁吃得差不多了,只要几年没人住,就有这个问题。榕树的种子落上去,房瓦就撑坏了。那就要用新结构把它加固,起码让未来文化型商业的主理人不要有太大的负担,让他有动力进来。

第三个来到新业态,现在中山国企投几千万元下去装修公房,这几家店大部分都是直营的,进行了业态更新,很漂亮。这样的方式要看长期,短期账面肯定是下降的,但是看长期,可以带动整条街业态丰富起来。

孙文西焕新

孙文西焕新

对香山古城活化意味着什么?

谭桂华:请两位介绍一下香山古城的地理框架和历史意义,孙文西路在香山古城整个框架中有哪些独特的意义?

田湘攸:香山古城属于我们中山人自己的精神家园,孙文西其实就是其中的一个点,只不过这个点的基础比较好,而且关注度比较高。之前我们在做的从善坊,也是香山古城的一个点。

我从三个维度来讲一下这个事情,第一个就是时间维度。虽然这次步行街开街有不错的流量,但是国庆会过去,热度会冷,后面该怎么走?我们所做的事情,在历史的长河中只是一个小小的浪花,后面要形成风起云涌之势,还有太多的事情要做,这个是时间维度。

第二个是空间维度。如果只是盯着香山古城2.42平方公里范围的核心区来做,效果有限。我们必须在全市的角度,包括翠亨,包括我们现在所处的金钟湖,这些都是蕴藏了丰厚的文化底蕴的物理空间,一定要拉大来看。拉大来看,不是说星星点点往这个棋盘上去落,而是要把它有机地联系在一起,共同发力,让中山真正成为珠江口西岸核心的顶流城市。

第三个维度,就是如何把香山文化基因密码注入到物理空间当中,让中山成为受年轻人甚至是全年龄段人喜欢的一个城市。

孙文西路的焕新只是一个开始,一个小小的站点,至少让我们看清楚了路在何方。后面可能还会遇到很多坎坷,很多挫折,这个就要靠一代一代人去继续打拼。

王瑾:香山古城是南宋建香山县时县城所在地,到了明清发展到现在所说的2.42平方公里,再往后到现在石岐的范围。孙文西步行街只是一个入口,一个窗口,我们希望“步行街”前面还能带上“香山古城”4个字。中山正在着力推动的,是要从一条街到一座城,香山古城的内容是很丰富的,从孙文西往外延伸,有中山纪念堂、月山公园、从善坊、榕树头等,“一城四关”的记忆点太多了。

香山古城,以及围着五桂山在各个时代形成的古村落,就是中山文化的底层资源,如果没有这“一座山、一城、百村”这三个资源,还有众多的江水,做文旅就无从谈起。横向对比全国其他地方,不是说中山的资源就比人家好,而是在大湾区的大都市圈里面,这种文化资源还能保留得这么完整的,不算太多。

对于中山而言,作为大湾区重要的节点城市,区位的优越性不言而喻。发展文旅,发展微度假都很适合,一定可以形成周末经济,中山的文化兴城战略我认为是非常恰当的。

从孙文西出发

从孙文西出发

古城业态如何全盘激活?

谭桂华:现在如何去把握整个业态的全盘规划,大概会把住哪几个点,比如说想要哪一类的,或者说什么样的不太支持?

田湘攸:其实在改造之前,设计方做了一版适合这条街的正面清单和负面清单。目前有的服装鞋袜包这些业态,不是说要全部清除掉,可能会有一个配比。但是这个配比我觉得政府也不要过多地干预,市场会水到渠成地产生影响。

整体招商运营现在越走越明朗,路在何方已经看清楚了。现在的模式就是以公有物业带动私有物业,逐渐升级和优化。公有物业这一块,中山国资委投入几千万元,先打造一批重点物业出来。

我也可以揭秘一下思豪大酒店为什么还没有开业。其实有几个业态都想进来,但是不太符合要求,对建筑场景可能会有破坏。这栋建筑毕竟是珍贵的文物,我们不愿意为了赶开街,就随意招商过来,这个是对历史的极度不负责任。而万一被市场淘汰掉,再重新装修,对建筑会产生更大的伤害。

对文物建筑、历史建筑的招商,我们慎之又慎,严之又严。后面我们也想形成一种公众参与的机制,让大家一起来评,70%以上的人认可方案,才可以去做。

对普通建筑,我们想打造沉浸式的体验感,不是说把具体的某一栋建筑作为经营平台,而是把整个街道的历史场景运用起来,打造全景式的经营业态。

整条街的面貌,政府在改造的时候已经介入进来,从公共安全、历史建筑的安全方面进行治理,从保护历史文化名城这块招牌的角度进行引导。特别可喜的是,很多私人业主从最开始的不理解到后面主动参与改造,后期,越来越多的商户主动找到我们询问还有没有铺。

目前,二期内街小巷部分的改造已经启动,实施的策略就是征收,尽量把一些侨房征回来,进行加工以后,就具备了去招正面清单业态的条件,丰富整条街的业态场景。内街小巷场景特别重要,既能分散主街的人流压力,也能为小成本、多形态业态提供更多选择。

王瑾:孙文西开街,大家看到现场人头攒动,但是旁边一些很有风情的街道却没有那么高的人气,还是需要宣传、打造。可以把绿化再做一做,周边的危房再加固一下,给想创业的人提供一个基础。

这个事情一点一点地做,说复杂是很复杂,说简单也简单。一条街一条街地改,一条巷一条巷地改,改在什么维度内呢?主要是基础设施和景观的改善,剩下的可以留给市场。建筑里面公房占到20%左右,将公房一栋一栋地去跟文化性商业结合,对整条街进行带动。那么走到每一条街每一条巷里面游人都会感到舒适,会在这条街里发现很多“珍珠”。有意思的业态慢慢发展起来,这座城就变得很好玩。

叶凯岚:作为本地人,经历过步行街1998年开街之后最辉煌的10年。我配的第一副眼镜,吃过的第一家披萨店、第一家麦当劳店全都在这条街上。

昨天我也带了妈妈去逛步行街,她作为20世纪60年代生人,小时候在那条街上吃过红豆冰、鱼头面。然后往前回溯,我外太公是在西山寺脚下的六棉工艺馆工作的,再往前服务于民国时代知名大状黎廷启。这条街在我的人生当中,包括在我的祖辈人生中都带来很重要的生命经历。

更新以后的业态无论怎样都好,一定要有一些我们必须要去的理由,因为现在网上购物太方便了,我们为什么要去体验步行街,一定是因为有非常稀缺的东西,值得我们骄傲的东西。

香山古城活化

香山古城活化

如何避免落入“古城困境”?

谭桂华:一提到古城,很多人的感受就是“古城”都长一个样子,经济模式也都是标准化的。而我们的香山古城是一座活的“古城”,在活化中怎么让文化去感染到更多的人,而不掉入千篇一律的窠臼中去?

王瑾:很多媒体讲古城的困境,思考这个问题的时候,可以想想放在花盆里的一棵树和长在地上的一棵树的区别。

未来的文旅真的已经转向,不是图新奇,而是转向深度的体验。真正的有魅力的当地生活很重要,不能把生活和物质空间割裂开。生活还是要放在生活的容器里,房子就是一个生活的容器,是一个居住的容器,这是千古不变的道理。

香山古城里住的每一个人都应该被重视,改善他们的生活条件,让他们为自己的生活骄傲。他们还保留着传统生活的习惯,我一个外地人来看,就觉得好有趣。我们要保护这种内在的吸引力。它有生命力扎根在土壤里,你不要把它放在花瓶里。

第二点就是讲物质空间的历史遗产,一定要保护好它的时光感。我们第一次来中山,在老城好像走到了20世纪80年代的电影里一样,还能看到小时候感受到的那种层次感,这是非常有意思的。比如去民族路、龙母庙街随便看看,都是时光都是历史。我的主张是不要换这个壳,把内容换掉,里面结构加固,基础设施铺好,外面沧桑感时光感先保留住,等市场来决定接下来的走向。

田湘攸:我来中山21年,为什么一来就爱上它?来中山就是体验烟火味和城市的包容,它的历史底蕴是这样的。想追究风景背后的东西,想和生活在这里的人建立联系,这就是最核心的竞争力、差异化。

我在论文里也讲到要有一个场景革命,不能老是盯着那几个小的点,至少在这个区域里要把整个场景利用起来。有些古迹在历史的冲刷中已经没办法找回来,但是在背街小巷,很多老式的生活都保留下来了,还有生活在那里的人。

【现场互动】

听众:我是中山本地人,20世纪80年代住过老侨房,在孙文路上过学、工作过。9月28日孙文西开街那天,我专门进去看了,感觉很惊艳。我想问问怎么把烟墩山一山和岐江河一水跟孙文西步行街串联,规划好文旅线路?

王瑾:我来回答您这个问题。其实您刚才说的一山一水之间的串联,这个是一定要去做的,这个就是我们所谓的香山古城的“一城四关”当中的“西关”,烟墩山、石岐河再加上步行街这一块。

总体的构想是“一城四关”都要去改造更新的,那么西关和铁城就是重点,这两块区域大概70多公顷。实际上所做的事情就是踏踏实实地做好每一条街、每一条巷,把它的基础设施做好,两侧的建筑加固好,逐步地引入业态。如果您走过哪一条巷子发现现在还不通,我们就会把这些不通达的巷子先打通,让人走在里面,形成网络化的片区。这是在串联的空间上。

第二个就是从视线上它会有一个相互眺望的关系。你在烟墩山往下眺望整条街眺望河,只要我们适当地把植物略微整理一下,就可以形成这种眺望关系。那么这种眺望关系还有一个,我们一直在强调老建筑要加固,要上二楼上天台,就是为了有一个更好的角度去看山看海看河。

编辑 张英 二审 曾淑花 三审 查九星