工人肩扛手抬、尘土满面,“手摸鼻闻”查粮情,深夜提灯护粮安,曾是一群人在传统粮仓辛苦守护储备粮安全的生动写照。如何端牢“中国饭碗”,让“藏粮于技”战略落到实处?面对这道关乎国计民生的必答题,中山市粮食储备经营管理有限公司(以下简称中山粮储)以中心粮库三期项目为试验田,将AI、物联网等前沿技术深度融入储粮全链条,打造湾区智慧粮仓样本。

全程无人化作业,

单日粮食入库破万吨

过去,粮食入库是场“硬仗”。一辆满载的货车停稳,就意味着工人们将要在尘土飞扬中与时间赛跑完成卸车、清杂、入仓。“忙完一天,全身都是灰,体力消耗巨大。”中山粮储机电作业部主管卢成开回忆道,他在中心粮库工作20余年,亲历了从人力为主到无人作业的巨大变迁。

如今,中心粮库三期大直径立筒仓组参照国内前沿工艺高标准建设,整个出入库工艺流程高度自动化,替代了以往80%的体力岗位,实现了车辆自卸、水平输送、垂直提升、清杂处理、计量、二次提升和精准分配卸料、定量侧壁发放等全链条智能协同。在大直径筒仓压仓入粮工作中,机械化、自动化粮食输送系统展现了强大的入库“作战”能力,单线作业产能达每小时380吨,单日最高入粮量突破1万吨大关,遥遥领先于省内同类粮库,将“藏粮于技”的硬实力展露无遗。

“无人”的背后,是更精准、更强大的AI智慧守护。中山粮储在中心粮库三期大直径筒仓打造了集成散粮秤数据系统、光纤测温系统、防分级系统等生产操作系统的中控室,依托大数据物联网技术编织起智能感知神经,实现出入库全流程集中连锁控制与精准调度,彻底改变传统作业的人工频繁调度低效模式,既保障了粮食数量精准计量,又通过实时粮温监测等手段,为粮食品质安全构建数字防护网。

粮食保管员赖浩华在中控室轻点鼠标,监控着粮食入库全流程,他说,以前几十号人干的体力活,现在生产控制系统自动搞定。赖浩华说:“我们的‘主战场’从仓库转到了中控台,精力放在设备维护和流程监控上。技术解放了肩膀,但加重了责任——要加强对智慧储粮的学习,确保这‘智能心脏’每一秒都跳动有力。”

这不仅是效率的跃升,更是守护方式的提质——粮食保管员转型为驾驭智能设备、守护大国粮仓的智慧尖兵。

AI哨兵实时预警,

粮情风险无处遁形

粮情检查是粮食保管的重要环节。传统作业模式中,靠保管员手持探杆,凭经验判断粮情,不仅劳动强度大,更存在监测滞后、精度有限的风险。

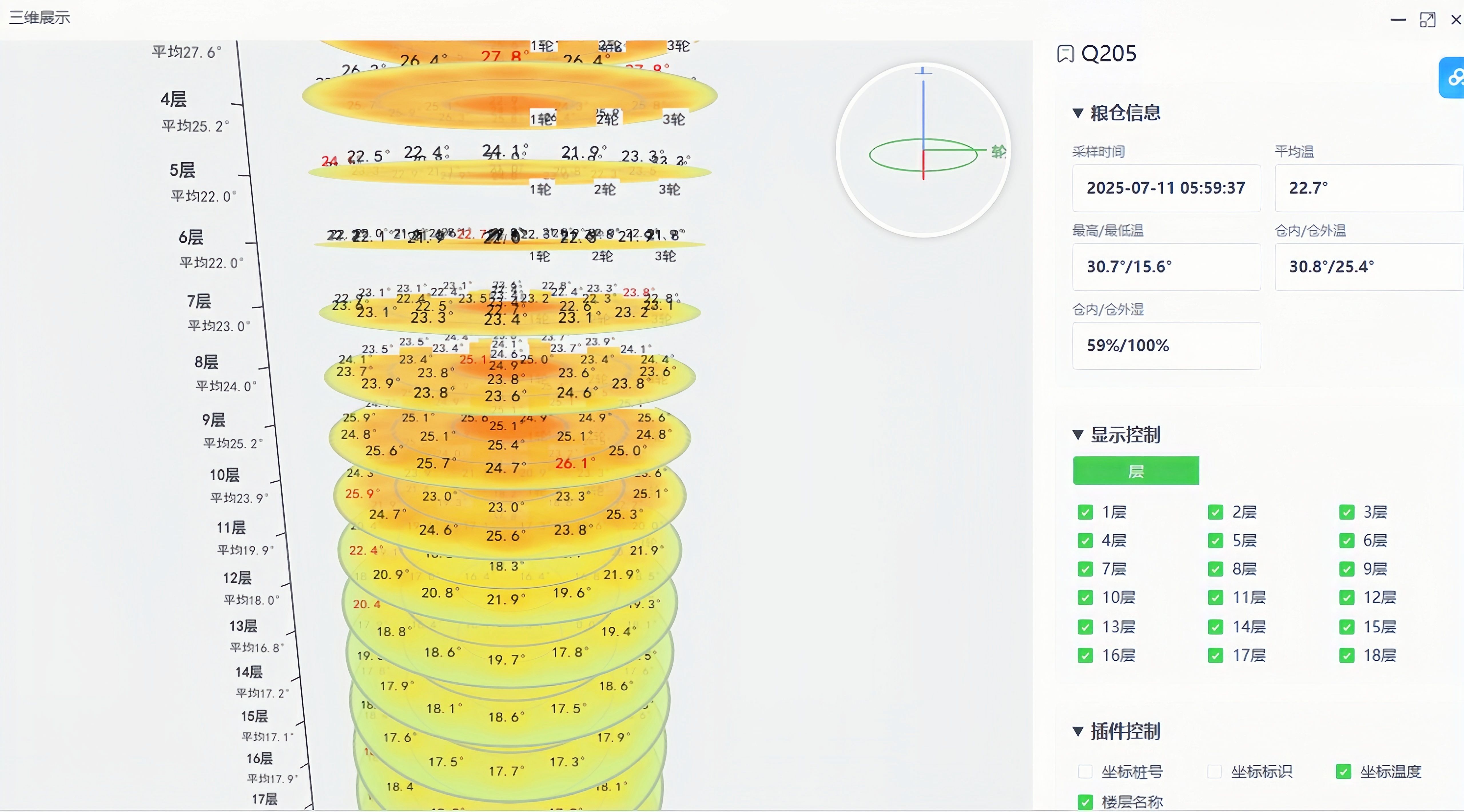

如何破解这一难题,实现对粮情“先知先觉”?中山粮储创新采用智能粮情测控系统,遍布粮堆各层的数百个高精度传感器,如同粮仓的“神经末梢”,将温度、湿度、虫害气体浓度等关键参数实时回传。系统还会自动预警,标出哪里出现了问题,立刻进行精准处置。同时,仓内还部署了360度旋转高清摄像头,实现远程、实时、清晰观察虫霉迹象,大幅提升监测效率和准确性。

赖浩华说:“过去查粮仓是‘摸爬滚打’大半天,现在数据‘说话’,预警‘指路’,体力活少了,但要会看数据、懂分析,更像一个‘粮食健康管理师’”。智能粮温监控系统实现可视化三维仓内粮温展示,让粮情一目了然。

而储粮安全的保障远不止于监测。中山粮储认真落实优质粮食工程“六大提升行动”有关部署,在中心粮库三期的大直径筒仓集成的智能充氮气调系统,通过无毒无污染的氮气环境抑制害虫生长,从源头上降低发热霉变风险,实现“降耗保质”的储粮目标,让“吃得放心”更有科技保障。仓内安装了氧气和磷化氢浓度探测器,实时监测气体浓度并上传到智能化平台,作业人员入仓前可以通过电脑服务端查询浓度情况,有效保障入仓作业人员生命安全,杜绝安全隐患。

“机器人军团”驾到,

成品大米储运效能倍增

当传统粮库还在依赖人工搬运与纸质记录时,中心粮库的成品大米冷藏库已悄然实现智能化蜕变,构建起一条完整的无人化、自动化储运链条。

作业区域配备专攻包装大米堆垛的“机械臂”,大米只需从粮车搬卸到输送带上,“机械臂”在4-5分钟内即可完成1.75吨大米的定量堆垛。植入定位芯片的托盘配合AGV小车,将堆垛好的粮食精准运输到二至五楼的立体货架系统指定货位,全流程实现“无人化作业”,较传统人工堆垛作业,一车包装大米入库时间压缩至60分钟左右,实现效率翻倍,且大幅降低人工安全生产风险。

从肩扛手抬到指尖轻点,从经验判断到数据驱动,中山粮储以中心粮库三期项目为标杆,用“AI+粮食安全”的创新范式,精心守护每一粒粮食,端牢“中国饭碗”,凸显数字时代中山国企的责任与担当。

编辑 黄启艳 二审 黄凡 三审 查九星