跃迁,这个物理学中描述量子层级跳跃的词汇,同样适用于人类精神的成长。我们总以为改变是线性的,但真正的蜕变,往往发生在某个瞬间的“顿悟”,就像黑夜中突然点亮的光,照亮了全新的自己。

新中山人李锡亮,砚田耕梦五十载,从热爱书法的农家少年,到立下一辈子就干一件事的文化使命,他的艺术人生,印证了一个生命个体从文化自觉走向文化自信的跃迁轨迹。6月下旬的一个下午,我们来到东凤镇兴华西路,探访这位艺术家非同寻常的笔墨生发之路。

红砖为纸清水为墨

农家少年坠入“爱河”

李锡亮1967年出生于普宁市梅塘镇仁美村,这是潮汕地区的一个古村落,有着秀美清澈的池塘,池塘边种满了青梅树。岁月流转,四季更替,每逢年关岁末,池塘边的梅花次第绽放,枝头暗香浮动,宁静的村庄平添了几分清幽淡雅,“一树寒梅白玉条”的冬日美景是大自然的教材,在李锡亮童蒙的心中渲染了美的生命底色。

物质匮乏的年代,孩子们最盼望的就是过年。无论生活如何艰辛,快过年了,空气中就开始弥漫着喜庆和希望,勤劳朴素的老百姓总是乐观地期待来年比往年更好些。“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”,王安石的《元日》是中国百姓过年图谱的真实写照。“总把新桃换旧符”——贴春联,成了华夏子孙千百年来最有仪式感的春节民俗,寄寓着人们改善生活、变革图新的心愿。

12岁那年的春节,李锡亮迎来了他第一个生命年轮的跃迁。

李锡亮的邻居是一名中学老师,是村里有文化的人。逢年过节,这位老师总会到镇中心的墟市写售春联。年前的一天,老师喊住小锡亮,叫他次日去墟市帮忙拉纸。能给村里受人尊重的文化人当帮手,小锡亮别提多开心了。

临近春节的墟市,人来人往、热闹非凡。交易完的村民,拍拍身上的土,搓搓手上的泥,纷纷来到老师的春联摊档,恭敬地请老师给自己家写上一副好意头的春联。人小精灵的小锡亮麻利地帮老师抻着纸,看着老师蘸墨、起笔,大手一挥,两条红纸上留下行云流水的墨色大字。“好!好!”一些围观的群众不时喝彩,卷起春联的村民留下一毛两毛“润笔费”,道谢完老师,心满意足地带着“新桃符”回家,仿佛来年的好运,就蕴含在这“四季平安”“吉星高照”“五福临门”的墨字里。收摊时,老师给小锡亮封了一个小利是表示酬谢。那年除夕的夜晚,老师挥毫的身影总是一遍遍在小锡亮脑海中重演,蒙胧入睡的他,心里有了一个“愿”——我要是能像老师一样会写春联就好了!

书法的美,在小锡亮一次次抻纸的刹那播下了种子,悄悄萌芽。由于家境贫寒,李锡亮买不起笔墨纸砚练字。聪明的他请求父亲给自己买来一块红方砖,开始用清水在那方寸之间模仿老师横竖撇捺练起了字。别的孩子淘气撒野的时间,小锡亮却坠入“爱河”,日复一日在一个个方块汉字的起承转合里,如痴如醉。

艺术这东西,向来是极妙的。它不声不响地潜入人的精神世界,先是如春雨润物,继而似秋风扫叶,最终将人的精神重塑一番。看那敦煌壁画,千年前画工们伏在洞窟中,一笔一画地描摹飞天与佛陀。他们未必懂得什么高深佛理,然而经年累月地描绘那些慈悲面容、曼妙身姿,竟也不知不觉地启迪了智慧和心性。画工的手指为颜料所染,心灵亦为艺术所染。

这便是艺术跃迁的第一步——以形写神。形者,技术也;神者,精神也。技术达到质变,精神自然显现。就这样,李锡亮在红方砖上练了足足一年,像模似样的字体笔法赢得不少长辈的称赞。眼看又要过年了,小锡亮对爸爸和哥哥说:“我们也去卖春联吧!”

李锡亮一家避开镇中心,选择在镇郊的梅峰中学旁摆地摊写售春联。“当时一个鸡蛋才两三分,一副春联能卖一两毛,卖春联就能解决家里一段时间的温饱。”李锡亮回忆道,自己写售春联,缓解了家中经济的困窘,尤其当梅峰中学的老师、校长也来请他写春联,那份来自文化人的认可,更是让他感受到前所未有的价值感。他的心充实饱满起来,从梅塘镇到周边的里湖镇、溪南镇,李锡亮书写的春联开始挂上越来越多群众的门户。

推动文化进万家

新中山人的文化担当

1990年,李锡亮来到中山创业,他在东凤镇兴华西路租下一间二楼的小房子开照相铺,用镜头定格美好。干了几年,照相铺搬到兴华西路门面房,“佳丽影相冲印中心”开张。随着数码技术普及,照相冲印业务式微,李锡亮及时转型又在冲印中心的对面开起了茶行。不管生计如何变迁,对书画的热爱却有增无减,写春联更是他年年不变的“保留科目”。不管店大店小,每逢春节前的十几天,李锡亮就会在店门口挥毫写春联。这一写就是30多年,而且成了东凤镇东兴社区一道文化风景线,社区家家户户几乎都贴过他写的春联。

“春联能给群众带来积极心理暗示,是最好的中国‘文化符’。”凭借写得一手好春联,李锡亮很快融入当地。或为群众定制平安顺遂的新年祝福,或为企业家撰写激励奋进的嵌名诗句,他的书画作品渐渐远近闻名,他的茶行慢慢成为以书画会友的文化阵地——李锡亮艺术馆。

采访当天,东兴社区党委副书记易洁霜刚好来到李锡亮艺术馆,她分管妇女儿童工作,想找李锡亮商量开展社区暑期研学,让艺术赋能乡村振兴和“百千万工程”的事。得知我们采访意图,易洁霜如数家珍地跟我们介绍起来:自学成才的李锡亮身为国家一级书画家、国礼艺术家、东凤镇书法家协会理事,常年参与社区公益活动,举办书画公益课堂,惠及千余名青少年。他创办的李锡亮艺术馆,以“文化进万家”为己任,长期开展书画走基层和笔会活动,2018年被授予“东凤镇关心下一代工作委员会青少年实践教育基地”,成为东凤镇青少年艺术启蒙的重要平台。

李锡亮不仅能写,还善唱。2007年5月,他凭借一首潮州方言歌《隔夜茶》荣获首届国际广东小曲王银奖。2007至2009年,他受香港特别行政区邀请参加慈善演出,用歌声传递“新中山人”的拼搏精神。作为东凤镇曲艺团的中坚力量,他数十年坚持“送戏下乡”,以人民调解员身份探索艺术与社区服务相结合的路径,公益演出多达上千场。

“我和李老师都是东兴社区居民,相识几十年,他热衷践行传播中华优秀传统文化,大半生都在为文化事业辛勤耕耘倾注心血!书画有风骨、唱歌正能量、友善有爱心,李老师技高德厚,是新中山人的典范!”易洁霜祖籍四川,她对同是来自外乡的这位群众艺术家赞不绝口。

“在东凤创业生活了几十年,中山早已成为我的第二故乡。文化艺术能够改变人的精神世界,文化进万家是我义不容辞的使命。”李锡亮真诚而言。2017年4月,中国文化进万家工作委员会广东省中山市文化艺术交流中心就在李锡亮艺术馆挂牌,他担任中心主任,扛起了这份沉甸甸的社会责任。

一生只干一件事

文化使者的中国梦

李锡亮喜欢撰写博客,记录自己的艺术创作和文化活动,并且坚持了10多年。2018年,他突然接到中央电视台星光大道栏目组的邀请函,请他担任星光大道评委嘉宾。

“感谢这个时代,是互联网让世界变平,让我们这些基层文艺工作者被国家媒体平台看见!”李锡亮感慨道。说到这,他回忆起当年一个小插曲——受邀担任星光大道评委,需要填写个人资料,开具“无犯罪记录”。他前往社区派出所办理,办事窗口的民警不相信,还热心提醒他慎防上当受骗。通过反复核实,才确认真的是央视的邀请。后来这位民警在星光大道节目播出时,看到了电视里的李锡亮,兴奋不已。

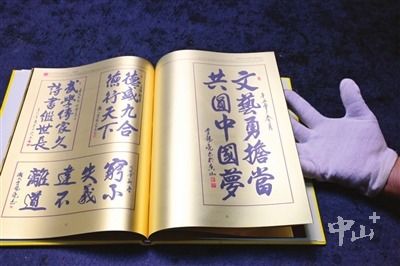

从此,李锡亮的艺术舞台从村镇走向全国,从中国走向国际。2017年8月,他应邀参加第20届北京艺术博览会展览;2018年2月,他出席梦圆冬奥再创辉煌韩国平昌冬奥会开幕式大型国际中国名家书画展;2019年6月19日,在中央电视台第十九届中国世纪大采风年度人物表彰大会上,他荣获“中国当代德艺双馨艺术名家”称号;2024年11月,他出席莫斯科“庆祝中俄建交75周年暨中俄文化年艺术展”开幕式并作主旨发言,他的书画作品作为国礼赠送给多国政要友人……

谈着谈着,李锡亮拿出前不久收到的两本书——红旗出版社编印的《南粤典范》、中国当代美术出版社出版的《新中国文化大使》(书画卷),里面收录了李锡亮的艺术简介和代表作品。“没想到我所做的基层文艺工作还能入书立传,这是国家和人民对我的肯定。特别感动,也特别感恩。这激励我立志一生只干一件事,那就是持之以恒地弘扬传承优秀传统文化,提升中华文化软实力!”

艺术之渡,无声无息,却最是深刻。它不靠说教,而凭感染;不假外力,而赖内化。艺术造就的不仅是个人气质的改变,更是一个时代的精神气候。它如舟如筏,渡人从蒙昧到觉醒,从狭隘到开阔。宣纸其实是一面镜子,你看见的不仅是墨色浓淡,更是书写者的精神厚度。怀素在芭蕉叶上练字,听雨打叶声悟出笔势的韵律;黄庭坚见船夫荡桨,化出“长枪大戟”的笔法。当书画家开始从江海奔涌、枯藤老树中捕捉线条的魂魄,毛笔便成了连通自然与心源的导体。这种穿越古今的对话、天人合一的觉知、家国情怀的同频,让作品有了“屋漏痕”“锥画沙”的生命力。

看看李锡亮的艺术旅程,那位红砖为纸清水为墨的农家少年,他的愿是解决一家温饱;成为新中山人,扎根当地服务社群,他的愿是文艺进万家;走出国门文化外交,一次次书写“中国梦”,他的愿是提升中华文化软实力。

李锡亮的精神世界在完成一次又一次的跃迁,他在写字,也在写天地。当艺术创作变成人格的显影——每一笔提按都是对善恶的抉择,每一处飞白都是给欲望留的余地,艺术便成了精神的修炼场。

我们发现,在李锡亮的很多书画作品上,署名常常落款“潮人李锡亮”。关于“潮人”二字,他的自我解读是:“自己是潮州人,这个根不能忘;要走在风气之先、潮头之上,这份拼劲不能丢。”

从一名农家书法爱好者成长为一名有着使命担当的书画艺术家,李锡亮的艺术人生绝不仅是技巧的堆砌,而是他一次次突破自己,超越自我,从“小我”走向“大我”“无我”的辽阔、深邃、无限。千百年来,正是这无数个体的精神跃迁,汇聚成人类文明的浩瀚星河。

编辑 谭华健 二审 周振捷 三审 林志强