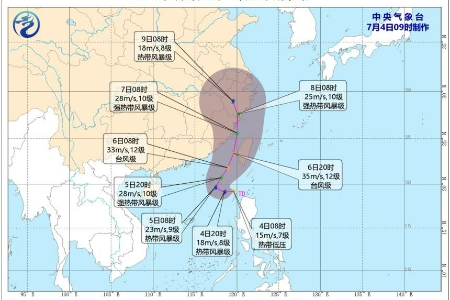

近年来,杂技剧方兴未艾,这种将杂技艺术与舞台戏剧等相融合的舞台艺术,正不断拓展着杂技艺术的发展空间,弥补了杂技在叙述抒情、刻画人物方面的薄弱环节,同时也提升了杂技的艺术审美。作为中国杂技剧创新转型的先行者之一,广西杂技团在“跨界”“融合”方面不断探索,2023年1月13日,由该团呈现的跨界融合创意杂技《我们从“那”来》在中山市文化艺术中心大剧场震撼上演,让中山观众大饱眼福。

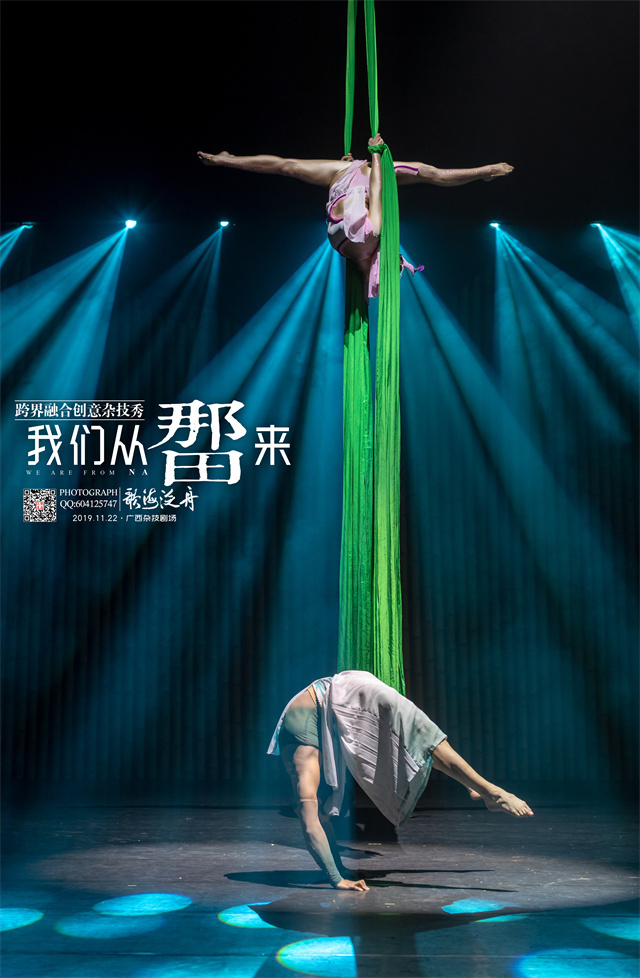

《我们从“那”来》剧照

“那”,即是壮语中的“田地”。该剧以杂技艺术为基础,对壮族人顺应天地、爱护自然、热爱生活、勤劳朴实的稻作文化作出艺术性的提炼,将四季流转中的人与自然和谐共处的唯美画卷徐徐展开。

◆唯美又惊险的动作

“广东与广西,都是以稻作文化为主,甚至两广的语言也有所共通。不同的是,在广西世居有十二个少数民族,其中壮族,是少数民族中人口最多的一个民族。”广西杂技团副团长覃冬霞也是一名壮族人。她表示,朴实、勤劳、热情,是壮族人的民族性格,同时,壮族地区还流行如“三月三”这样的传统节日,展现了他们能歌善舞的特点。

在《我们从“那”来》中,也融合了壮族文化的歌舞、器乐、非遗等元素,生动诠释着壮族劳动人民的古老智慧与田间生活的幸福密码。覃冬霞透露,为了将多种元素有机融合,创作团队首先进行了大半年的实地采风,再通过反复酝酿、演练,最后以壮族水田之上的节气生活为线索,串起了不同的场景。

《丰收鼓舞》

《丰收鼓舞》

这部剧民族文化特色浓郁,比如,在表现秋收喜悦的《丰收鼓舞》中所展现的蹬鼓。铜鼓是广西壮族文化最具标志性的一个文化符号,有数据统计,广西壮族自治区博物馆收藏的铜鼓数目,不仅居于中国首位,也是世界第一。象征着权力与财富的壮乡铜鼓,被祖先视若神灵,是壮族人世代相传的宝贝。蹬鼓同样是广西杂技团的绝活,杂技演员们的双脚如双手一样灵巧,十多面鼓在高空中旋转翻腾,动作整齐划一。

蹬鼓是广西杂技团的强项之一。

蹬鼓是广西杂技团的强项之一。

诸多源自壮民族日常生活的现实场景,让观众倍感亲切,如洗衣服、插秧、钓鱼、磨秋等,但编导又对这些动作进行了艺术化的提炼与加工。有时候,杂技与舞蹈之间并非泾渭分明,既提升了动作的观赏性,又增加了高难度。有时演员还会通过巧妙的互动,给观众带来意外的惊喜。

如第一章《那·春语》《稻草人》中,杂技演员不仅独自展现一次抛接多个草帽的眼明手快,还将草帽抛向观众席,然而,这些草帽利用力学原理,在划出优美的弧线之后,仿佛长着一双隐形翅膀,又自动返回其搭档的手中,让观众们在跃跃欲试的接草帽中扑了个空,这种近距离的神奇感,增添了表演的趣味性。

《鱼与荷》,荷下情侣弄呢喃。

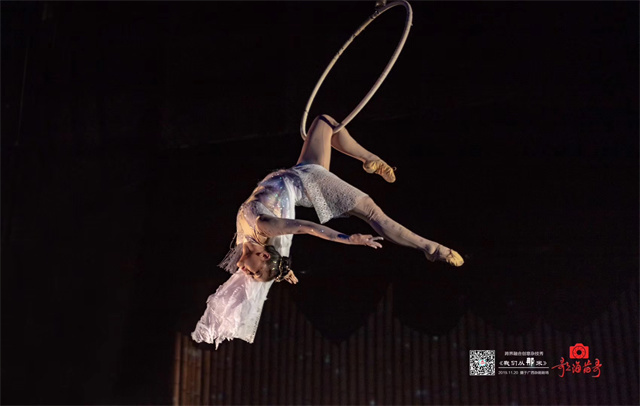

而在第二章《那·乡野》夏季之尾声,《鱼与荷》也给观众留下深刻的印象。两位杂技演员化身荷叶庇护下的游鱼,展现绸吊顶技,高空中衣袂飘飘,空灵飘渺,惊险又唯美。

绸吊顶技唯美又惊险。

绸吊顶技唯美又惊险。

以柔术见长的广西杂技团还将人体柔韧度的优势发挥在多种自然界生物象形化的表演 中。如《拔节》中弯曲伸展的青虫、《桥头》里人体与背篓组合成“鹅”形,以及演员借助溜冰鞋呈现水中游鱼的灵动。

《拔节》中展现的柔术,演员们化作青虫。

《拔节》中展现的柔术,演员们化作青虫。

通过融合,杂技与其他艺术门类之间形成优势互补。配以舞台灯光视觉效果和背景音乐的渲染,整部作品的抒情性与叙述性也有所增强。

◆来之不易的进剧场

“你在第一章《那·春语》中看到的竹楼,是我们在舞台现场用一根根竹子搭建而成的。” 覃冬霞介绍,这些都是来自大自然的真竹子。它们的保养极其不易,因为在南方,竹子容易潮湿生虫,而且容易损坏,不方便运输和装置。但为了呈现原生态的效果,他们还是坚持实地搭台。

“每一个剧场的尺寸规模都不一样,所能搭建的竹楼高度不同,有些剧场不够大,我们必须舍弃一些竹子,这导致我们的演出也要随机调整剧情。” 覃冬霞赞叹,中山市文化艺术中心大剧场的舞台非常专业,这使得他们的竹子道具在此物尽其用,整部作品也得到淋漓尽致的版本呈现。其次,中山市文化艺术中心通过演出前的剧场体验日活动和安排媒体专访,让杂技艺术为更多普通人所理解,得到社会的关注,这对弘扬这门传统艺术也有很大的帮助。

用真竹子现场搭建的竹楼。

用真竹子现场搭建的竹楼。

覃冬霞坦言,当下,杂技艺术传承不易。杂技演员往往在六岁左右就开始接受训练,至少需要8-10年打造,表演才趋于成熟。而现在的孩子都是父母的宝贝,中途打退堂鼓的也不少,因此杂技团招生很不容易。“为了培养杂技后备人才,我们每三到五年就会招募一批孩子,最近这批45个孩子已经学艺五年,目前正在团里实习。” 覃冬霞说。对这些孩子而言,学习杂技也是帮助他们走出大山、摆脱贫困的一条途径。平时,工作人员给予他们家一般的温暖。除却训练与学习,孩子们也会不时体验到自助餐、游乐园与节日礼物带来的童年快乐。在2022年该团成立70周年之际,孩子的宿舍也焕然一新,这些都离不开社会各界人士对他们的关心。

尽管如此,杂技人才流失的问题对剧团而言仍是挑战,一个人才的离去可能意味着某项绝活的消失。“能留下来的,都是对这门艺术产生感情的。” 不过,对于那些因为各种原因而转行的同事们,覃冬霞虽然感觉可惜,也表示理解。杂技演员不仅要耐得住训练的艰苦与枯燥,还要克服身体的伤痛,抵住现实的诱惑。但无论个人的选择如何,杂技给他们留下的仍是不可磨灭的肌肉记忆。

覃冬霞表示,对杂技团而言,在大剧院演出的机会也是来之不易的。很多时候,体制改革后的剧团为了维持经营,杂技演员多在大型乐园驻场演出,来秀场观演的游客主要追求娱乐消遣,而剧场内的观众则往往对演出有着更高的艺术期待。为此,进入剧场的杂技表演在艺术层面上也往往有着更高的追求。疫情期间,广西杂技团获得专项扶持,通过作品排演度过难关。覃冬霞透露,杂技团的未来定位也在朝搞创作、出精品、拿大奖的方向发展,以社会效益为主,以经济效益为辅。这些美轮美奂、挑战极限的作品让观众感受到,杂技,早已不是民间街头杂耍艺人的把戏,而是一门高、精、尖的综合舞台艺术。

《星星颂》里的月神。

【采写】记者 廖薇

【图片】由采访对象提供

编辑 廖薇 二审 谢琼 三审 程明盛