牙疼

小时候,常看到祖母闹牙疼。捂着腮帮子,饭也不吃,话也不说,觉也不睡,蜷缩在床上,神情黯淡,仿佛一下子苍老了很多。素来连生病都不吭一声的她,竟被这牙疼降服了。实在顶不住,母亲便帮她拎一桶水,隔一阵就含一口,仿佛牙齿里沉睡的岩浆即将喷发,唯有凉水的安抚,才让疼痛重新回到蛰伏状态。她牙疼的样子,让人看了都心疼。

后来,祖母请人捉了牙虫。自此,她就极少牙疼了,真是灵验。但我至今还搞不明白,牙齿里怎么可能长虫子呢。

不想读师范的时候,别人口中的牙疼,我就切切实实地经受了。那是左上侧的第一大臼齿,隔三岔五地就跟我耍一次脾气。我却一直拖着,一来是思想上不重视,年纪轻轻的,牙齿能有什么大毛病;二则袋中羞涩,没那么娇贵自己,能顶一阵是一阵,反正又不是什么急症。记得那阵子,我还跟同学开过玩笑,说真该感激这颗牙,它于无形之中,扮演了身体报警器的角色,适时提醒我该来一杯凉茶了。因此,一直听而任之,不把抗议当回事。

经常听人说“牙疼不是病,疼起来要人命”。这里强调的,当然是牙疼在折磨人上的毫不留情。潮汕地区还有一则民间故事,叫“齿痛正知齿痛人”,说的是一个官太太坐轿子出远门,半路上轿夫们肚子饿,浑身酸软,几乎迈不开步,就向官太太请求歇息充饥。官太太有急事在身,当然更主要是不知道饿肚子是什么滋味,遂不允。其中一个轿夫知道她经常闹牙疼,便灵机一动,说:“禀告太太,肚子饿比齿痛更难受。”向来养尊处优的官太太这才恍然大悟,赶紧喝令饥肠辘辘的轿夫们停轿吃饭。但是,相对我而言,这些描述,似乎都有些言过其实。牙疼起来,确实麻烦,至于要人命,不见得,该上课还上课,该跑步还跑步,日子照常。

但是,这颗牙老是跟我打游击战。有一回,竟至于牙龈发炎,把半边脸顶得老高,像塞了粒橄榄般,我终于下定决心,到市区去找牙医看了。医生是女的,中年人,扎着一条辫子。仔细检查后,十分惋惜地说,弟仔啊,这颗牙蛀得太深,基本已经坏死了。言语中,充满了遗憾,仿佛坏掉的,是她自己的一颗牙。

躺在治疗台上,回想起小时候挑食,专好糖粥这一口,几乎每天都离不开糖。有时糖罐空了,仍用筷子把四壁上附着的糖捅下来应急。加上七八岁才开始刷牙,又纯属应付性质的,只是拉锯式地刷上几个来回便完事,因此一颗牙坏了,也算是再正常不过了。不过,它已经很多次跟我闹起情绪了,我却对其置若罔闻,总认为它是身体里最坚固的一部分。或许,最坚固的,往往也是最脆弱的。进一步,我还想到了与死亡有关的问题。记得有人说,死亡通常不是一下子就完成的,而是一点一滴的,是一个漫长的过程,如今观之,这话真的很精辟。就这样胡思乱想着,渐渐地我开始对这颗已死亡的牙齿生出很多愧疚来。

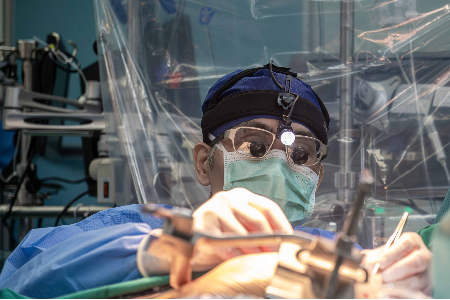

这颗已“病入腠理”的臼齿,前后治疗了两次。第一次是清理窟窿,上药。第二次再清理,补上牙洞。听人说过,补牙简直是在受刑,说者言辞确凿,听者毛骨悚然。或许是这颗牙对我已经完全失望,连疼痛都懒得传输给我了;也许是牙医技术好,又时不时陪我聊几句,语气温和,多多少少消解了我的痛感与担忧。总之,牙补完了,也就那么回事。当天,刚补上的牙,就派上用场了。按医生的话,只需稍微留神,避开硬物就行了。

那一次补牙,印象最深的,是闲聊之中,医生得知我在西湖山后读书,对我又热情了几分,说能考上中师的,都是农村最优秀的学生。收费时,还减免了部分费用。这让我觉得特别暖心。因为全程戴着口罩,始终没有看到这位好心肠的医生的面容,真是一个遗憾。

不久刚好读到丰子恺的《口中剿匪记》,文章写得妙趣横生,也别有寓意,但因时过境迁,况且补牙之后,我对牙齿的认识上升了一档,因而对这种以牙为匪颇有些不以为然。牙齿本来就是无辜的,它们站成一个方阵,除了一天三餐,随时待命,还要啃甘蔗、嚼李子、吃冰棒,硬的、酸的、冷的,各种考验不断,本来就是劳苦功高嘛。进一步而言,如果牙齿真的变坏了,成了作恶多端的土匪,责任也在主人,人更多的是应该反思自己,而不是一副对牙齿口诛笔伐的样子。补过一次牙,看来思维方式也跟着发生了质的变化。

这颗残牙又工作了十多年,任劳任怨。那一次,是在咀嚼骨头的时候,舌头没头没脑地就把其中的一部分重活分拨给了这颗牙。结果,在开始与骨头较劲的一瞬间,我就知道坏事了。感觉就像松软的堤岸上,突然被人用力一踩,一下子就坍塌了一大块。并不疼,用舌头一碰,果然掉了一角,折断处还相当锋利。我知道,我为自己的思想松懈付出了代价,后悔已经来不及了,心想这颗原本就只剩下一个躯壳的牙,是彻底走到生涯尽头了。

赶紧直奔单位对面的诊所,帮其寻求最后的解脱。医生检查后,一再坚持说,牙齿是不可再生性的,能保留尽量保留,它还远远没到实在没办法的时候,只是缺乏营养供给,牙釉质差,一接触硬物,容易受损,齿根还是牢固的,只消磨去齿冠,戴上烤瓷,还能顶好些年月。

说来简单,处理过程却极其繁杂。首先要治疗根尖,彻底清理祸根;然后是咬牙印、戴假牙。因为是“曾经沧海”了,对着高速旋转的钻头,就更能安然处之了。即便个别残存的神经依然活跃,好像随时都在作发射疼痛的准备,以证明自己的不可或缺,但由于我能放松精神,转换注意力,整个过程并不像一些人一样叫苦连天。倒是漫长的治疗过程,学到了不少牙齿防护知识,还跟医生成了好朋友。

那阵子,刚好有一个人,也跟我同时装了假牙,但隔一会就给医生来电,老是说不舒服、难受。人我也见过,不停地抽着凉气,像经霜的茄子一般。调试了好几回,还没有最后固定下来,看得我都觉得好笑起来。毕竟是外物,开头三两天,肯定会有些别扭,哪能一下子就融为一体的。这需要一个过程,先凑合着用,不要过度关注。战术上重视它,战略上藐视它,不知不觉间,就适应了。

记得当时医生说过,这颗烤瓷牙,只要小心点,正常用个十年八年,估计不成问题。如今,十多年过去了,它还相当好使呢。

(投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请注明①文题②真实姓名③银行户名④银行账户全称细到支行⑤账号⑥身份证号码⑦联系电话⑧联系地址。文责自负。转载请注明出处。)

编辑 徐向东 二审 韦多加 三审 岳才瑛