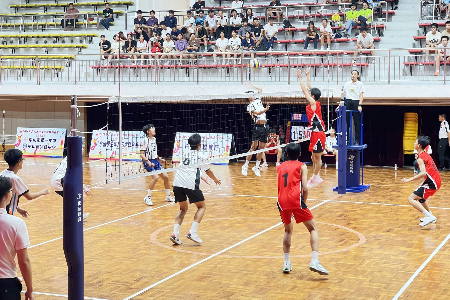

广东省第十四届中学生运动会将于2025年7月15日在中山市拉开帷幕。大型体育赛事成为中山增强城市品牌的又一强力引擎。

中山是体育之城,先后培养了苏炳添、梁文冲、梁锐基、陈艺文、林姗、吴坪枫等大批优秀运动员。当体育的荣光与城市的脉动同频共振之时,中山如何盘活“体育+”,以体育赛事为支点,撬动文化、体育、旅游的深度融合,书写“以赛兴城、以赛孕文、以赛促旅”的崭新篇章?本期理论周刊“圆桌”邀请我市体育研究专家进行探讨。

黎镇鹏:

体育赛事助推中山文体旅

深度融合的新机遇与新路径

在粤港澳大湾区奔腾不息的发展浪潮中,中山,这座伟人故里,正以其独特的区位优势与深厚的体育基因,勾勒出文体旅融合的蓝图。中山不仅涌现出苏炳添、梁文冲、陈艺文等一批闪耀国际赛场的国之栋梁,更以“敢为天下先”的锐气,接连举办了粤港澳大湾区(中山)龙舟邀请赛、“村BA”等大型体育赛事。现今,中山已逐渐成为体育大城,从苏炳添“中国速度”点燃的全民田径热忱,到梁锐基驭马腾跃的矫健身姿、陈艺文和林姗在跳台上演绎的力与美等,中山本土运动健将们在国际赛场的卓越表现,不仅为城市锻造了闪亮的“冠军地标”,更深植了崇尚运动、追求卓越的城市精神。这种由顶尖运动员引领、全民广泛参与的浓厚体育氛围,构成了中山吸引大型体育赛事落地的深厚土壤。

一、体育赛事助推文体旅深度融合的内涵释义

文体旅深度融合是一种多学科融合、跨产业协同的发展模式,是将文化、体育和旅游三学科有机地结合,并通过资源共享、优势互补、功能叠加等方式,打破产业边界,所形成新的产业生态系统,其文化是灵魂、体育是活力、旅游是载体,三者相互渗透、相互促进,实现“1+1+1>3”的综合效益。体育赛事的开展能有效推动文体旅深度融合,对于发挥文体旅产业的社会、经济与生态效应具有现实意义。具体而言:(1)促进文化传播。体育赛事参与者包含观众、运动员、裁判等,三者均可与“游客”的身份互换,赛事参与者以旅游者身份融入城市中,可推动区域文化特色的传播与推广。(2)增强体育产业活力。举办体育赛事有助于打造具有特色的赛事品牌,塑造生态、健康的品牌形象,突出潮流、活力的品牌特点,强调高端、时尚的品牌定位,吸引不同类型的体育爱好者,提升体育赛事的品牌价值。(3)推动旅游业升级。体育赛事的开展不仅提升了赛事的旅游“属性”,还吸引了大量潜在消费者,实现了“赛事流量”向“消费增量”的有效转化。总之,体育赛事的注入,文旅产品不再局限于传统的观光与休闲,还包括体育赛事参与、体育文化体验等身体感知,游客可在旅游行程中参加社会体育赛事活动,这类多元化的文旅产品能满足不同需求,推动文体旅产业深度融合。

二、体育赛事助推中山文体旅深度融合的新机遇

体育赛事既是产业融合的抓手,也是推手,为中山文体旅深度融合带来了新机遇。一是顶级流量虹吸效应带来的经济跃升,全运会、省中运会等高规格赛事将吸引数以万计的运动员、媒体与观众涌进中山,直接引爆住宿、餐饮、交通等消费链,其辐射力更将延伸至特色产品、非遗等文旅消费领域,形成“体育搭台、产业唱戏”的乘数效应。二是城市品牌曝光的形象升级,大型体育赛事的强曝光度与社会关注度可将中山翠亨村伟人文化、岐江夜色、小榄菊艺、岭南水乡等独特IP推向全国视野,提升城市美誉度与旅游吸引力,加速从“冠军摇篮”向“体育名城”的品牌进化。三是文体旅生态重构的产业融合,体育赛事催生的“冠军经济”可深度活化城市基因,依托苏炳添、梁锐基等体育明星效应,开发体育训练体验营等特色产品。同时,利用龙舟赛、“村BA”等群众性赛事,串联起乡村生态、民俗非遗与美食品鉴,打造“一赛一品、赛旅共生”的全域体验网络。可以说,中山正站在赛事经济赋能的历史性节点,亟须以战略性眼光把握“体育+”所带来的机遇,并将其转化为城市高质量发展的持久动能。

三、体育赛事助推中山文体旅深度融合的新路径

中山将体育赛事“流量”切实转化为文体旅深度融合的“留量”与发展“能量”,重点可围绕四条路径协同发力。第一,空间聚合,打造沉浸式集聚区,推动场馆规划与文旅功能前置融合。以兴中体育场、古镇体育馆等为圆心,有机串联孙文西路步行街、岐江夜游、咀香园工业游等周边资源,构建赛前游览、赛中体验、赛后回味的沉浸式场景链。同时,要依托岐江河龙舟文化底蕴,打造集展示、训练、休闲于一体的滨水活力走廊,使赛事基因深度融入城市空间。第二,产品分层,构建主题化矩阵,精准匹配不同客群需求。为时间有限的观赛者提供日赛夜游等快捷产品,为深度体验者设计融合孙中山故居等香山文化、民众采摘、坦洲骑行等乡村生态、石岐乳鸽等美食品鉴的多日主题线路;为参赛者定制赛后康养专属行程,有效延长停留时间与消费链,促进消费升级。第三,服务增效,营造生态,构建全时全域友好型环境。在硬件上完善连接场馆、枢纽、景区及镇街的“快进慢游”交通网;在软件上建立集成多语种服务、智慧导览的赛事旅游信息中心,实现赛事日程、交通接驳、景点预约等一键通达。同时,系统性提升酒店、餐饮、出租等服务行业的标准化与国际化水平,保障高峰期供给充足、响应高效。第四,科技赋能,搭建智慧平台。打造整合票务、住宿、景区、交通、文化展演、特产电商的一站式智慧云平台,运用VR、AR等人工智能开发虚拟体育馆与文旅体验中心等,突破时空限制,延伸热度。另外,还可借助平台大数据精准洞悉客源结构与消费偏好,为精准营销、产品迭代和决策提供有力支撑。

概言之,中山应盘活“体育+”,以体育赛事为契机,推动文体旅产业相互支撑、协同发力,最终实现“办好一项赛,提升一座城,带活一片域”的高质量发展目标。

(作者系中山市杨仙逸中学体育教师,博士,中学一级教师。本文为2025年中山市社科规划立项课题《体育赛事促进中山文体旅产业深度融合的发展路径研究》阶段性成果)

张震:

中山传统体育的

文化基因与现代转型之道

在中华文化复兴的历史进程中,传统体育作为活态文化的重要载体,正经历着从“遗产保护”向“创新转化”的历史性跨越。中山——这座珠江口西岸的历史名城,正以张溪大棍的武德精神、沙溪篮球的薪火相传、岐江龙舟的百舸争流,书写着传统体育现代化转型的精彩篇章。当“非遗进校园”遇上“村BA出圈”,当武术操进入课间活动而冠军IP走向产业链,中山传统体育的创造性转化与创新性发展,已然形成一套可借鉴的“中山模式”。

一、文化根脉:中山传统体育的基因解码

中山传统体育并非孤立存在的技艺形式,而是深植于地域文化母体中的活态遗产。以张溪大棍为例,其承载着“尚武崇德、以棍挖史、以棍修身、以棍求艺、以棍促智、以棍聚心”的六维文化内涵,成为连接历史与当下的精神纽带。而沙溪篮球的文化基因则可追溯至上世纪30年代,从坐着敞篷货车参赛的朴素岁月,到如今蝉联全国“村BA”双冠王的辉煌,“薪火相传”的坚守与“永不言弃”的精神已内化为城市品格。龙舟竞渡则彰显了中山人的集体主义情怀。岐江河上“鼓声隆隆,百舸争渡”的场景,不仅是节庆仪式,更是宗族凝聚力与文化认同的展演场。此外,最新列入市级非遗的“古镇十三桡龙舟”,通过独特的技法与组织方式,延续着水乡社群的文化记忆。这些传统体育项目共同构成中山的文化谱系。

二、破壁重生:现代转型的多元路径探索

随着时代的发展与变迁,尤其面对城市化与现代化对传统文化场域的影响和冲击,中山通过教育融合、赛事赋能、产业联动三大路径,探索和实践传统体育的创造性转化和创新性发展。

(一)教育融合:构建传承新生态

新时期,中山将传统体育与教育互相融合的模式,突破传统体育教学的时空限制,实现了校内创新、校社联动和课程再造,有效地提升学生的身心健康。比如,通过传统体育+校内课程的形式,实现课程再造。以石岐太平小学为例,其将张溪大棍纳入体育课,开发“以棍求艺”课程群,通过音乐创编、手绘设计等跨学科实践,实现“一支棍撬动核心素养”。

(二) 赛事赋能:打造文化新IP

新时期,以赛事为媒介,中山积极推动传统体育从乡土仪式走向大众舞台,通过“村BA+”模式、冠军经济开发、龙舟赛事升级等,打造本土新IP,助力文旅“出圈”。比如,中山市以龙舟赛事为桥梁,打造富有地域特色的粤港澳大湾区龙舟赛事。通过邀请11个城市的队伍参赛,标准化赛制与侨乡文化联动,使传统竞渡进阶为湾区文化共同体的纽带。

(三) 产业联动:开辟融合新赛道

在新时期,传统体育的现代转型中,中山率先提出“体育+”战略,通过空间重构、产业链延伸、科技赋能等,促进传统体育与文旅农商深度融合,取得了显著的成效。比如,中山以体育为载体,将“中山香农”农产品、大涌木雕作为“村BA”奖品,推动名优产品“随赛破圈”。同时,通过开发“足球+音乐会+美食嘉年华”模式,以粤超联赛为核,融合金色大地音乐会、石岐乳鸽等美食IP,打造沉浸式消费场景,实现了产业链的延伸和发展。

三、范式启发:传统体育现代转型的中山经验

中山对传统体育现代转型的探索与实践为其他地区体育的发展提供了可供参考和借鉴的范式,对传统体育焕发新时代的生机具有重要的时代价值。

1.传承主体多元化,构建“政府引导—学校承载—社区参与—市场运作”的四维体系。传承主体多元化改变了仅靠传承人“单打独斗”的局面,有利于传统体育的传承与发展。同时,通过政府、学校、社区、市场等四方联动,能够有效地整合资源,实现公益性与市场性的平衡,推进传统体育的创新、继承与发展。

2.转化方式场景化,紧扣“活在烟火气”的理念,将传统体育嵌入现代生活场景。在中山具体实践中,无论是课间十分钟的“心理操”、“村BA”赛场的中场舞狮,还是高架桥下的篮球赛,均使古老技艺在当代空间中自然生长。正如文化学者所言:“非遗不应躺在名录里,而应活在市井中。”

3.创新路径融合化,打破体育、文化、旅游、商业的边界,形成“一根球杆撬动多业”的乘数效应。以中山市沙溪镇为例。其以篮球为媒,带动服装产业升级、农产品销售破圈、文旅线路爆红,印证了“体育搭台、经济唱戏”的可持续性。

中山的实践昭示着:传统体育的生命力,在于从“遗产”走向“遗产+”的创新之路。这条路上,既要守住“尚武崇德”的精神根脉,更需开创“以棍聚心”的现代叙事——唯其如此,方能令千年弦歌,响彻未来。

(作者系电子科技大学中山学院体育部讲师。本文为2025年中山市社科规划立项课题《文化传承与创新视域下中山市传统体育的现代转型路径研究》阶段性成果)

庄迎:

深挖体育文化内涵

激活“体育+”动能

作为一座文脉连绵的岭南名城,中山的体育文化基因自历史深处便开始孕育。清代刘其昌勇夺武科举探花;民国时期孙中山将体育融入振兴中华的思想,陈公哲等创办精武体育会;当代苏炳添、陈艺文等健儿闪耀国际赛场。不同时代的体育人物如星辰般缀满中山的历史天空,共同勾勒出这座城市深厚的体育文化脉络。

在新的发展节点,如何深度挖掘体育文化底蕴,将“体育+”战略置于历史纵深与时代前沿的交汇点上,推动体育与文旅、乡村振兴等领域深度融合,成为亟待深入思考与积极探索的命题。基于此,笔者根据个人研究与思考,提出一点浅见。

一、追溯历史脉络,传承中山体育文化基因

中山历来有着崇尚体育的传统。清代南派武术众多流派在民间蓬勃发展,武馆林立,尚武氛围浓厚。清末民族危亡之际,成长于翠亨村的孙中山自幼结缘体育,常到兰溪河游泳,还爱去附近村落看人练武术。投身革命后,孙中山将体育视为强国兴邦的重要力量。他将体育视为“教育之先”,强调体育与德育、智育并重。

这些史实表明,中山先贤在近代体育史上留下深刻印记,其将体育文化与强国精神相结合的优良传统,为当下挖掘体育文化提供了丰厚的历史滋养和精神根基。当前中山体育史研究仍显薄弱,大量史料尚未系统整理,历史内涵亟待深入挖掘。建议统筹专业力量,推进文献整理、口述史采集与实物保护,通过校园普及、社区传播与媒体宣传活化历史叙事,让中山体育文化的历史脉络更加清晰可见,为当今体育事业发展提供历史借鉴和文化支撑。

二、创新“体育+非遗”模式,推动文化传承与发展

中山体育产业可从深厚历史积淀中汲取跨界灵感,通过体育与非遗的融合为发展注入新活力。

百年前,陈公哲等便推动武术、粤乐、舞蹈与影像的融合,将粤乐的《柳摇金》配合拳术动作,创立了“滑稽舞”,还用粤乐《到春来》编排了武化舞、对舞等舞蹈。这种跨界思维为当今产业融合提供了历史镜鉴。建议借鉴《英歌》《咏春》等舞剧对岭南文化转化的成功经验,以孙中山、陈公哲、吕文成等名人故事为灵感,挖掘失传的精武舞术,结合非遗采风、动作捕捉等新技术,打造“香山武术风云”主题舞剧,演绎“强国强种”的精神传承。

做好本土体育类非遗的活化利用,重在强化场景创新。可将醉龙舞、醒狮、赛龙舟及各式拳棍表演引入赛事开幕式、景区展演及学校课堂;在校园开设南派武术通识课,于社区村落设立非遗武术教学班,覆盖不同年龄段人群,培养更多传承者;推出系列短视频,通过武术动作分解教学、粤乐乐器讲解、非遗手作教程等内容引流。此外,还能开发武术非遗的体感游戏,让游客跟随AR、VR技术练习体验等,让非遗在体育活动中焕发新生。

三、深化“体育+文旅”融合,打造特色旅游品牌

将体育与文旅有机结合,是中山放大资源禀赋、塑造特色旅游品牌的路径之一。一方面,可打造“山水+人文”沉浸式运动场景。依托五桂山等优质生态资源,完善山林步道、骑行绿道等基础设施,开发五桂山溯溪探险、岐江河畔或伶仃洋海岸骑行等轻量户外产品。深度融合历史文化资源设计“徒步读史”线路,融入红色文化、香山商业文化故事,使体育旅游成为可感可触的文化课堂。另一方面,建议利用举办大型体育赛事激活文旅消费。举办马拉松、越野等赛事,赛道串联金钟湖、紫马岭公园、五桂山等著名景观,沿途设置“非遗表演加油点”、非遗手作区体验区、本土美食文创集市,推出“参赛+度假”套餐等,提升中山体育旅游的体验感。

四、探索“体育+乡村振兴”路径,促进农村发展与繁荣

乡村是体育文化传承的沃土,建议通过体育赋能,利用好中山“山、海、田、河”交融的地理特质,能让乡村更见活力、更富底蕴。

一是完善乡村体育文化阵地。在特色村落规划建设多功能体育公园,融入乡土元素;二是培育乡村体育新业态。建设农事体验运动场,开发稻田插秧比赛等农耕主题的体育体验项目;此外,在传统节气和节日,结合民俗活动开放龙舟、舞龙舞狮等体验项目,联动农户提供村宴、家宴和民宿服务,形成深度乡俗体验、消费的链条,促进农民增收,实现体育与乡村振兴的有机融合。

中山在推动“体育+”事业迈上新台阶的进程中,应紧扣历史传承之根、非遗活化之魂、文旅融合之脉、乡村赋能之基,让体育成为推动中山经济社会发展的重要力量。这既是对历史馈赠的传承升华,更是对时代命题的主动回应——唯有让传统体育文化在现代语境中焕发新生,方能为城市发展注入更强劲的精神动能。

(作者系孙中山故居纪念馆文博馆员。本文为2025年中山市社科规划立项课题《体育强国与民族精神:孙中山与近代香山人的体育实践(1840—1949)》阶段性成果)

宋同仁:

“小赛事”撬动“大融合”

——以沙溪镇“村BA”

与“体育+文旅”发展为例

“村BA”不仅是热血赛事,更成为基层治理、文旅融合与城乡共建的重要入口。中山市沙溪镇凭借深厚篮球传统,以“小赛事”撬动“大融合”,走出体育赋能城乡共进、赛事带动产业升级的新路径。其背后,是中山打造体育强市的坚定实践,也是地方政府推动“体育+”多元价值的探索。“村BA”正在成为文化现象、社会活力的缩影,展现出体育融入高质量发展的“中山样本”。

一、文化积淀与制度支撑构筑“村BA”发展根基

在沙溪,“村BA”的火热并非偶发事件,而是深厚篮球文化传统与制度保障共同作用的结果。沙溪篮球精神已深植人心,成为地方身份认同和集体文化记忆的重要组成部分。沙溪构建起“校队—镇队—市队”的三级培养体系。赛事方面,镇域形成涵盖青少年与成年群体的全龄赛事体系,实现“月月有比赛、人人能参与”。政策投入是沙溪“村BA”从民间热情走向专业化、常态化的关键支点。通过“政府资金+财政统筹+社会捐资”多元筹资机制,实现空间重构与治理协同。“村BA”的生命力根植于文化传承、教育机制与社会制度的协同运作,为文体融合、社区建设和乡村振兴注入了内生动力。

二、小赛事驱动文旅商业多重联动

沙溪“村BA”的火爆,不仅是一场场热血沸腾的篮球对决,更是一场关于“体育+”融合发展的系统性实践。作为典型的小型基层赛事,“村BA”在沙溪已逐步演化为贯穿文化、旅游、商业与乡村产业的联动引擎,生动展现了中山探索“体育+文旅+产业”模式的路径创新。

首先,赛事成为乡土文化的展示平台。沙溪将龙狮凤鹤、沙溪锣鼓、武术等非遗项目融入开场仪式和中场表演,使篮球赛事兼具文化意义。体育成为“看得见”的文化传播载体,增强了仪式感,也让传统文化走出展馆、走向大众。其次,体育与旅游资源实现深度耦合。在2024年全国“村BA”广东赛期间,沙溪依托主赛场周边资源,规划“赛事+美食+打卡”文旅线路,串联龙瑞村古建筑群、美食街和“冠军牛”文创IP等地标,形成从观赛动线延伸至消费体验的闭环。第三,赛事IP推动产业协同。沙溪以“冠军牛”“沙溪T恤队”等为抓手,将篮球文化与本地产业深度绑定,推动农业、服装、文创等领域跨界融合。

三、空间重构与治理创新推动融合突破

“村BA”的持续热度不仅重塑了沙溪镇的社会空间格局,也推动了基层治理方式的迭代创新。在赛事组织、资源统筹与社区参与的互动中,沙溪逐步形成以体育为媒介、空间为载体、共治为核心的融合发展模式,展现了中山推进“体育+”事业的多元协同路径。赛事激活了公共空间资源。探索形成“政府引导+企业参与+村居联动”的共建机制。跳出“办赛事即办体育”的传统思维,将“村BA”打造为连接文化传承、社区营造与公共服务的平台。

四、“村BA”不仅是赛事更是发展新引擎

“村BA”在沙溪的成功,不仅是一项体育赛事的胜利,更是中山推动文体旅深度融合发展的生动实践。它以基层体育为切口,撬动文旅资源整合与地方产业协同,推动文化传承与经济发展协同并进。赛事激发的文化认同感与产业联动效应,有效促成了政府引导、市场参与、社会协同的多元共治格局,重塑了中山体育事业与城乡融合发展的新路径。

(作者系广东理工职业学院公共课教学部教师)

【中山市社会科学界联合会协办】

编辑 曾淑花 二审 周振捷 三审 吴森林