“敢为天下先”的改革基因,驱动着中山精神文明建设的澎湃脉动。

5月23日,中国文明网发布《中央宣传思想文化工作领导小组关于认定命名第七届全国文明城市、文明村镇、文明单位和第三届全国文明家庭、文明校园的决定》,中山市上榜“复查确认继续保留荣誉称号的全国文明城市名单”,至今连续七届获此殊荣。不仅如此,中山还有5个镇和村、6个单位、2所校园、1个家庭获评“国字号”荣誉,“文明中山”成为这座城市的金字招牌。

城市文明是浸润人心的精神力量,更是一座城市综合竞争力的核心标识。站在“百县千镇万村高质量发展工程”(以下简称“百千万工程”)的潮头,中山正以建设全国文明城市之力,实现文明城市与文明市民同成长,城市温度与文明程度同提升,擘画“经济强、城乡美、社会治”的实景图,推动物质文明与精神文明“比翼齐飞”。在这里,38年步履不停的“慈善万人行”累计募集善款约22.6亿元,托起无数困境家庭的希望;上千名“中国好人”“广东好人”“中山好人”于平凡中书写伟大,超110万抹“志愿红”在大街小巷随处可见;23个新时代文明实践中心、276个新时代文明实践站不断整合资源、创新形式,让乡村文化“活”起来、村民生活“乐”起来;老旧小区改造惠及200多个小区、超6万户居民,累计5.9万户农房完成改造提升,49个村(组、队)完成片区农房风貌提升,约5000户农房增设裙边、小披檐、墙面翻新改造等,上百座公园星罗棋布,“推窗见绿、出门入园”成为市民日常;17个村(社区)集体经济收入超1亿元,城乡收入比连续11年保持全省最小。

骐骥一跃,不能十步;驽马十驾,功在不舍。从“面子”到“里子”,从“独善”到“众行”,中山以文明之力叩响高质量发展之门,让“博爱之城”的温暖底色与“百千万工程”的壮阔蓝图交相辉映。

理论武装 凝心铸魂

根本固者,华实必茂;源流深者,光澜必章。

在推进精神文明建设工作中,中山以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,不断强化思想引领,在人民群众心中深根厚植理想信念,铸就精神文明建设之“魂”。

大众化传播科学理论,听党话跟党走的信仰根基不断厚植。在“理响兴中”2025年中山市宣讲大赛暨第五届中山市青年宣讲大赛比赛现场,青年选手以第一人称讲故事的形式,从群众角度、用群众语言,生动讲述党员干部群众在贯彻落实省委“1310”具体部署和市委强镇兴村富民“13388”行动中的奋斗故事和火热实践,充分展现中山推进高质量发展、现代化建设的新作为新成效。

“理响兴中”是中山近年来高扬思想旗帜,不断为人民群众筑牢信仰之基、补足精神之钙、把稳思想之舵而点亮的理想信念明灯。这个宣讲平台集宣讲队伍、宣讲阵地、宣讲传播于一体,在全省首创以系统化管理平台统筹开展宣讲工作的成功范例,如今已组建起“1+1+10+12+23+N”的宣讲员队伍,拥有2500多名宣讲员,包括1支市委理论宣讲团、1支市级百姓宣讲团、10支宣讲工作室队伍、12支群团组织宣讲轻骑兵、23支镇街宣讲团和N支行业宣讲队。

宣讲采用接地气、有生气、富有吸引力的大众话语,才能让党的创新理论更好地“飞入寻常百姓家”。中山在全省率先成立宣讲微视频、宣讲微动漫、文艺宣讲、“榕树传习所”等宣讲工作室,运用巡回宣讲、文艺展演、大思政课、精品视频征集传播等方式,推动党的创新理论“入镇下村”,去到群众“家门口”。宣讲中更是把诗朗诵、咸水歌等群众喜闻乐见的艺术方式融入其中,把大道理掰开来说、碾碎了讲,让宣讲有高度又不失温度,推动党的创新理论融入“柴米油盐”“茶余饭后”。

人民群众在哪里,理论宣讲的触角就伸向哪里。中山坚持传统渠道和新兴途径并重、现有平台和流动阵地结合,努力构筑多层次、立体化的理论宣讲平台。其中,中山以新时代文明实践中心(站)为依托,用好传统宣讲阵地,打造“群众身边、便民快捷”的宣讲场所。同时因地制宜,让宣讲从理论小课堂,拓展到街头巷尾、公园广场、凉亭长廊处,让理论宣讲场景生活化,形成可借鉴、可复制、可发展的理论宣讲新模式,筑起更为广阔的理论宣讲阵地。

思想光芒照亮前路,理论学习在“指尖”就能实现直达心间。中山在中山日报新媒体客户端中山+APP上线宣讲频道,推出更多群众愿意看、爱看的优秀理论文章、视频,持续深化党的创新理论的学理化阐释、学术化表达、体系化构建,在众声喧嚣的时代锚定思想“坐标系”、把准宣传“主基调”。

目前,中山已形成线上+线下、大众+小众、固定+流动、理论+实践的宣讲工作格局,组织对象化、分众化、互动化宣讲2万余场次,覆盖逾200万干部群众,让党的创新理论飞入千家万户,打通理论传播“最后一公里”,走出了基层理论宣讲的“中山模式”,成为省内获得中宣部基层理论宣讲奖项最多的地市。

文明培育 引领风尚

好人是看得见的标杆,榜样是最明亮的灯塔。

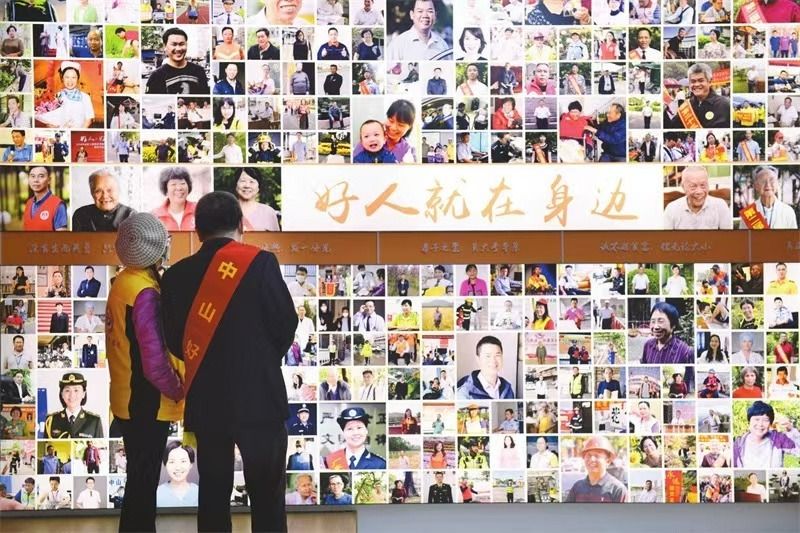

我们身边的“好人模范”犹如镜子,照见人间“真善美”,又如一束光,照亮每个被需要的角落。“中国好人”林以忠的“5元理发店”,一开就是38年,坚持不涨价;“中国好人”李克30多年来一直活跃在志愿服务一线,关爱烈士遗属、参与社区服务、爱心助学、扶危济困等,累计志愿服务时长超过1.6万小时;还有在凛冽寒冬勇救落水群众却“隐姓埋名”的“广东好人”石远雄;用镜头记录伟大时代变革与发展,34部作品155次获得国际、国家、省级奖项的“广东好人”韩玉文;让贫困山区留守儿童天天吃上爱心营养午餐、让歌声在大山响起来的“广东好人”周虎……一张张朴实的面孔,一个个感人的故事,谱写了一曲曲社会主义核心价值观的时代赞歌。目前,中山全市累计有“中国好人”43人,“广东好人”89人,“中山好人”874人,各级道德模范上百名。

问渠那得清如许,为有源头活水来。每一位好人模范都是“最闪亮的星”,成为全社会道德领域的“参照物”。中山创新“好人+”模式,推动“好人工作室”与新时代文明实践中心、站结对,将道德力量转化为治理效能,为“百千万工程”纵深推进注入好人力量,涌现出“刘天明、李焕贤好人工作室”依托小榄镇新时代文明实践中心,积极开展义剪、义诊、环保及慰问等志愿服务活动;“曾旻雨好人工作室”主持人曾旻雨用镜头记录中山“百千万工程”纵深推进的鲜活场景,为时代留影、为历史留痕。

关爱好人、善待好人,也是文明社会的应有之义。一方面,中山大力推进公民道德建设,高标准打造建设“中山好人馆”,集中展示“好人模范”的善行善举和闪光品质,在全社会进一步掀起“学好人、敬好人、做好人”之风,让更多的“好人模范”从千千万万人民群众中走出来,“成为光、散发光”,引导每个人从一言一行做起,多做“举手之劳”的好事,多办“赠人玫瑰”的实事,不断汇聚向上向善的正能量,让“文明之花”处处盛开。另一方面,中山向“好人模范”赠送“中山市道德模范和身边好人礼遇卡”,让其免费乘坐市内公交车,并在节假日联动市内旅游景点景区为“好人模范”免票,邀请“好人模范”走进电影院观影等,让“好人模范”感受到来自城市的温暖关怀。

春风化雨润童心,文明薪火代代传。中山围绕“扣好人生第一粒扣子”,持续开展形式多样的未成年人思想道德教育活动,进一步健全工作体制机制、厚培教育实践平台、夯实家校社协同育人阵地、织密关心关爱保护网络,倾力打造“香山少年”工作品牌。与此同时,中山每年寻找“文明家庭”“最美家庭”“书香家庭”“绿色家庭”等1000余户,开展忠诚立家风、立德树新人、书香飘万家、绿色进我家、家和万事兴等各类家庭文化活动超500场。如今,中山已选树市级“新时代好少年”747名,“新时代好少年标兵”100名,其中13名获评广东省“新时代好少年”。在“百千万工程”深入城乡肌理时,数以千计的未成年人也成为城乡的“美容师”,清理一处黑点、拾走一个垃圾、种下一棵树,文明新风缓缓吹拂进少年心田。

值得一提的是,龙莺女、高杰权家庭今年被认定为“全国文明家庭”。他们悉心照料患有多重残疾的女儿,帮她学会说话、走路,迎来“生命奇迹”。同时他们发起成立残疾服务机构,为从特殊学校毕业后无处就业的青年提供温暖港湾,他们也因此获得全国道德模范提名奖。

文明单位是行业文明的助推器,也是社会文明的催化剂。中山持续推进全国文明村镇、单位、家庭和学校建设,让各行各业以文明建设促进事业发展,以发展争得步步领先,成为行业“文明标杆”,赢得人民群众“金口碑”。

典型引领示范之下,“博爱之城”效应持续放大。中山已举办中山慈善万人行巡游活动38年,累计募集善款约22.6亿元。今年的活动募捐金额达1.63亿元,创历史新高。全市注册志愿者超110万人,平均每4个人中就有一位志愿者,累计举办志愿服务活动超118万场,日均开展活动125场。从“护河爱水、清洁家园”的小区、河岸到粤港澳大湾区(中山)龙舟邀请赛现场,志愿者奔忙的身影出现在山水之间、大街小巷,文明正从“风景”变成“风尚”。

一系列丰富多彩的文明实践活动为乡村振兴“塑形”也“铸魂”。“美丽中山我的家”“艺起乡村行 助力百千万”“龙腾伶仃洋 文明新中山”“中山文明直通车”等活动品牌持续擦亮,推动全市各镇街、村(社区)开展文明实践活动超6000场,将文明交通、文明餐桌、文明旅游、移风易俗等知识融入有奖游戏、文艺节目,让群众成为文明城市建设的参与者、受益者。

文明实践,更贵在深耕厚植。中山组建6支结对共建服务总队和23个驻点小组入镇下村开展文明实践活动,辐射带动志愿服务超1000人次。深化文明单位结对共建,探索“资源共享+阵地共建+活动共办”新路径,常态化提供包含政策咨询、产业发展等600项“点对点”精准专业服务,制定结对共建服务项目188项,开展结对共建活动超300场。设立中山市新时代文明实践基金,发动和吸引社会力量和资源参与精神文明建设。推出“新时代文明实践阵地分布图”系列海报、“探店”系列短视频等融媒体产品,以群众喜闻乐见的方式提升文明实践知晓率和参与度。

与此同时,中山还颁布实施《中山市文明行为促进条例》,常态组织开展文明交通、文明餐桌、文明旅游、文明上网等文明风尚行动。市民群众在过马路、停好车、垃圾进桶、文明养犬等一个个健康文明生活方式的举手投足间彰显文明素养,成为“文明中山”的有力佐证。

文明创建 城乡蝶变

千亩稻浪翻涌的崖口村,5天接待游客超37万人次;竹林碧水掩映的桂南,乡村旅游景区客流量约4万人次,同比增长近5倍;古韵悠长的曹边村,吸引游客约6万人次……在刚刚过去的“五一”假期,中山乡村再次火“出圈”。一个个“网红村”背后,折射出文明创建是高质量发展的优质动能,也是乡村振兴的重要突破口,更是“百千万工程”显露成效的有力法宝。

于细节处入手,在细微之处见真功夫。近年来,中山就一以贯之激发精神文明建设之“力”,突出创建为民惠民、靠民育民的工作导向,持续健全完善“政府主导、部门协调、全域创建、群众参与”的工作机制,不断练“内功”补“短板”,提“颜值”增“内涵”,满足人民对“美美与共”生活的向往。

从开展文明城市建设“1+10+N”行动、启动农村精神文明建设五大行动到实施推进“百千万工程”,中山剑指城乡风貌沉疴痼疾的坚定决心从未变过。农房风貌作为镌刻着地域文化基因的立体史书,是乡村文明传承的活态见证。在纵深推进“百千万工程”的实践中,中山出台关于“存量农房风貌管控提升”相关行动方案,确定农房改造、“三线”整治、路面改造提升、公共空间和设施完善提升4项清单,构建出“一村一策、一房一方案”的精细化治理模式。例如,雍陌村在改造中保留了传统建筑风格,同时融入现代宜居元素,让百年侨宅既承载乡愁记忆,又满足现代生活需求,成为农房风貌提升的典范。

数据印证着整治成效:“百千万工程”实施以来,全市累计完成5.9万户农房改造提升,4个典型村完成全域农房风貌提升,49个村(组、队)完成片区农房风貌提升,约5000户农房增设裙边、小披檐、墙面翻新改造等,使得传统民居与田园肌理相融共生,绘就“各美其美、美美与共”的乡村新图景。

与此同时,中山在全域掀起党建引领奋战“百千万工程”百日攻坚行动热潮,涌现出农房“0元焕新”、侨房“变身”公园、港口镇石特社区84岁老党员梁科胜父子响应号召齐上阵等一个个鲜活实践。攻坚“满月”之际,中山交出了一份扎实的成绩单:全市党员干部带头攻坚,群众积极响应,累计发动社会力量8.7万人次参与行动,排查整治农房老屋14.9万户,清理垃圾黑点1.6万处,完成农房美化提升2089栋,新建“四小园”2029个,腾出植树面积19万平方米,1986名公职人员、“两委”干部、党员带头开展自拆自改,形成党员干部带头干、群众跟着一起干的生动局面,营造出“自己的家园自己建自己管自己美”的浓厚氛围,推动城乡风貌和人居环境品质持续提升。

中山是改革开放后国内最早探索商品房和现代住宅小区开发建设的城市之一,也意味着中山更早面临住宅小区配套基础设施老化、建筑风貌破旧等“烦恼”。据统计,中山有超过600个小区建于2000年之前,推动老旧小区改造迫在眉睫。

从2023年起,中山启动近年来规模最大的老旧小区改造工作。目前,全市累计有266个老旧小区开工改造,121个小区改造完工,涉及3400多幢居民楼、6万多户居民,140多万平方米建筑面积,改造成效显著。

在满足居民最直接、最现实、最迫切需求的同时,中山邀请专家、社区、设计团队和居民共同深化设计,力求将老旧小区“改得更好”。在连片推动老旧小区改造中,中山还对传统侨房等承载历史文化的建筑实施分级保护,既更新城市,也留住乡愁。如石岐街道从善坊片区改造过程中,中山不断召开现场协调会,邀请专家、学者和群众等代表齐聚一堂,就改造内容集思广益。又如仙湖新村片区改造,中山坚持通过走访调研、问卷调查等方式让群众“票选”改造重点,当上“设计师”,也成为项目监督员,确保改出群众满意的效果。

老旧小区既要“改好”更要“管好”。中山引入“EPC+O”模式,推动老旧小区改造从“物质空间提升”转变为“社区综合治理”,确保老旧小区实现“建管并重”和“长治久安”。

“老旧小区换新颜,改出满满幸福感”,这副挂在东区街道松苑街松苑横街小区“城市幸福加油站”内的对联,是小区改造后,居民赠送给社区的。改造后的松苑街松苑横街小区马赛克外墙洁净如新,姹紫嫣红的三角梅垂吊在房屋窗台前,几位居民在广场上强身健体,小朋友们嬉戏打闹,一幅和谐温馨、生机盎然的社区和美画卷徐徐展开。更为重要的是,得益于老旧小区改造,不少居民不仅用上了电梯,也告别了扛“气”上楼的日子。

解决群众“急难愁盼”的问题,回应民生之关切,是党和政府的职责所在,也是文明创建走深入实的必须。多年来,中山持续办好增强教育服务供给、提升食品安全保障、优化乡村人居环境等“关键小事”,通过建设香山书房、“香山长者饭堂”等公共服务品牌为市民打造“15分钟文化生活圈”。同时,畅通“12345”“12315”等渠道热线,打造中山日报“直通12345”、中山发布“小布哥”、中山广播电视台民生新闻栏目《城市零距离》等平台,收集意见建议数以万计条,及时回应市民关切,为人民群众充分发挥“主人翁精神”提供阵地载体,让文明城市建设凝聚起更广泛的群众力量。数据显示,中山文明城市创建效果满意度达到97.13%。

文明永无止境,奋斗未有穷期。近年来,中山以“百千万工程”为纲,以“为民办实事”为基,以“惠民利民”为魂,走出了一条物质富裕与精神富足同频共振的高质量发展之路。这座“湾区枢纽城市”不仅以经济活力著称,更因文明底色熠熠生辉。面向未来,中山将继续深化“两个文明”协调发展,让文明之光照亮现代化建设的每一步,书写“美丽中山、投资热土”的新篇章!

编辑 袁凤云 二审 韦多加 三审 林志强