用文学的形式为时代楷模立言

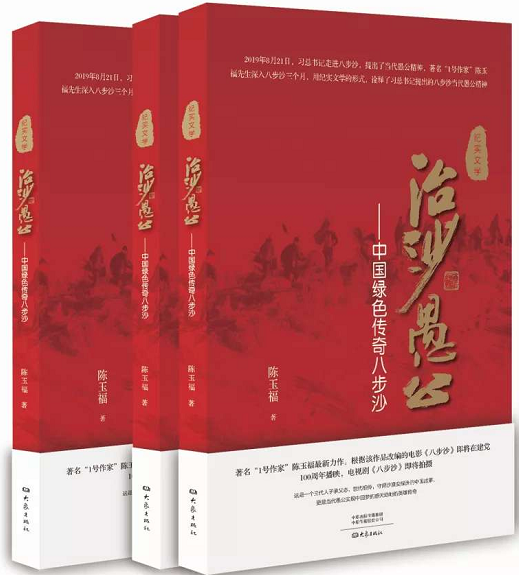

——长篇纪实文学《治沙愚公》创作谈

2018年下半年,我接受任务到八步沙林场采访,主要是创作电影剧本《八步沙》,可在采访、搜集材料的日子里,我一次次的被郭万刚这位伟大的、传奇的、可爱的人物所感动。我想,一部电影怎么可能把闪光的“八步沙”精神表现出来呢?于是,我决定用小说和纪实文学的手法把《治沙愚公》写出来,让更多的人了解八步沙,学习八步沙。2019年的春节我没有休息,到了正月初六,我不但完成了电影剧本《八步沙》的创作,而且《中国作家》杂志也决定在2019年第四期头条位置发表这部电影剧本。同年三月27日,当我拿到散发着墨香的《中国作家》杂志时,中宣部表彰“八步沙刘老汉三代人”为时代楷模的文件也下发了;同年五月,长篇小说《八步沙》正式出版;同年八月21日,中共中央习近平总书记走进了八步沙,提出了新时代愚公精神;同年底,电影剧本《八步沙》获得了《中国作家》优秀电影剧本奖,同时入围中国基金会2020年十大电影剧本扶持;今年七月,电影《八步沙》在八步沙林场杀青。

▲著名作家陈玉福

创作纪实文学《治沙愚公》时,我感觉很难,我第11次到八步沙采访时是风景宜人、五彩缤纷,美轮美奂的秋天。可几十年前的八步沙就是一片沙漠,试想一下,一大片看不到边的沙漠,加上六个老汉,还有那头拉水的毛驴,这本身就乏味无比,写一个这样的现实题材的电影剧本和长篇小说还可以,因为这两个文体可以虚构。可要写一部30万字的纪实文学,那感觉就难了。

▲长篇纪实文学《治沙愚公》

其实,最难的不但是一种创作心态,还是一种选择。我们都知道,在写作领域里有两大块领域不好写,一块是现实题材,一块是重大革命历史题材。我从小受主流传统文化的影响,特别喜欢英雄主义的作品。所以这样的喜好也就成了我的创作习惯和创作努力的方向。写《烽火陕甘宁》(习仲勋在甘肃)是如此,写《建军大业》《热血军旗》《共和国长子》等就更是如此了。写重大革命历史题材,还有现成的重大历史可以借鉴,可写八步沙就不同了,要写非常非常平凡的人物,要写枯燥乏味的沙漠。触电重大历史题材和现实题材这两块领域,真的要冒天大的风险。写历史题材作品,最大的风险是你在不经意间歪曲了历史,或者是曲解了历史人物。写现实题材最大的风险是闭门造车,距离我们的现实太远。我一个学生写了一部长篇小说要让我写序推荐一下,说是某国家级出版社已经定稿了马上要出版。我一听这家出版社来头不小,就感觉作品也一定不错,就答应先看稿件再说写序的事,结果看了个开头就看不下去了。因为他描写的家乡除了地域外,几乎所有的细节都严重失真。我给他列举了十处败笔后,直截了当的告诉他,细节的失真会导致一部作品的失败。

当然了,每一个作家都喜欢写自己感兴趣的领域,这几乎是一个写作定律了。但无论你写怎么样的题材,首要的问题是你这个作品要接地气,不要跟现实距离太远。

习近平总书记针对文艺创作提出了 “四个坚持”( 坚持与时代同步伐”“坚持以人民为中心”“坚持以精品奉献人民”“坚持用明德引领风尚”),英雄主义创作是重要的内容。之所以把“与时代同步伐”排在最前面。是因为在文艺工作座谈会上,习近平总书记曾引用恩格斯论述文艺复兴运动的一句话,说明文艺与时代的关系。恩格斯说,这“是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代”。的确,“文变染乎世情,兴废系乎时序。”文艺工作是时代前进的号角,最能代表一个时代的风貌,最能引领一个时代的风气。我对此的认识是,英雄主义文学最能奏响时代号角,也最能体现时代风貌。

“为谁创作、为谁立言”的问题,可以说是文学艺术创作的根本问题。习总书记还说:人民需要文艺、文艺需要人民、文艺要热爱人民。文艺创作不能是“一个人的风花雪月”,也不能是“象牙塔里的枯燥文章”,一切有价值的文艺创作,都应该是立足中国现实、植根祖国大地的。只有深入生活、扎根人民,创作才能获得取之不尽、用之不竭的源泉。

秘鲁作家马里奥·巴尔加斯·略萨(诺贝尔文学奖获奖者)在青年时期很崇尚萨特,他说“萨特的书对我就像《圣经》一样。”究其原因就是沙特主张文学要有社会责任,文学家要有社会责任感,要在为社会、政治服务的同时,对读者有一种引导、教育作用。也就是说,在萨特的心目中,“书籍是人类进步的阶梯”(高尔基语)。在高尔基的创作意识里,一个作家真正的能力是通过自己的作品,通过笔下的英雄人物净化社会,净化人类的心灵。我常常给我的学生们说:你写的作品要能够放放心心的让你的孩子、孙子看,并且能够影响他们的成长。如果你的作品要么描写黄色,要么凶杀抢劫、暴力,都不敢让他们看,那你写作的意义如何体现?

为了创作《治沙愚公》,我通过查阅资料得知,从2000年到2018年的18年间,世界绿地增加的面积里有25%以上的绿地来之中国。联合国还有一个千年计划,计划里非常重要的一个问题就是绿化荒漠。从这个意义上讲,八步沙六老汉三代人通过半个世纪的努力绿化了近40万亩沙漠,这是何其大的功绩啊!而作家要发现这个“功绩”,你蹲在象牙塔里是不行的。因此,作家要沉下去,到最基层去,去发现“功绩”里的点点滴滴。

一句话,作家要有在最为普遍的事件中发现伟大的能力,要用世界的眼光发现身边英雄人物的“善良”和“伟大”。也许八步沙人在最初的艰难地治沙造林过程中,并没有感觉到自己的伟大,更想不到他们的行为就是英雄行为,但保护家园和赖以生存的土地这个初心和“善良”,是原始的,是无私的,是伟大的。

他们最初的行为只是一种“小我”的表现,是为了吃上饭和出于保护家园的一种本能,在治沙造林过程中,他们的思想才逐步得到了升华。正是因为思想境界得到了提升,这群普普通通的平凡人,才能成长为英雄和楷模。在采访他们的时候,他们每一个人的第一句话都惊人的一致:其实我们只是做了一个沙乡人应该做的事情。从他们腼腆、憨厚的笑容里,我敏感的发现,他们身上一定有许许多多与众不同的精彩故事。而这些故事,只有在你锲而不舍的“采访”中,才能发现。

一个作家如果在生活中发现了真善美,就必须把她写出来。因为,一切真善美,文学都没有理由缺席。

这之后,我一个猛子扎进了八步沙,在采访的过程中,慢慢的和他们成为了好朋友,朋友之间的谈话是发自心灵的谈话,于是,六老汉和他们的后代六兄弟的治沙造林事迹,还有第三代青年人的作为才一次次的感动着我。于是,我用三个月的时间,完成了这部30万字的纪实文学初稿。创作这部作品的目的很明确,我要为这些最为普通的治沙人树碑,为他们的高尚和伟大立传,为习近平总书记“金山银山就是青山绿水”的理念叫好!为世界新增加的绿地中25%以上的面积来自中国鼓与呼!

我的采访分两种形式,一种是在当地宣传部、文化部门相关人员的带领下大张旗鼓的去采访,一种是悄悄地下去,不惊动任何人,默默地到八步沙深处,坐在沙丘上,或在沙漠里转悠,去认识八步沙,去体会八步沙人治沙的感觉。最后去八步沙采访的时候是冬天,虽然刚刚下过雪,但不少的沙丘或者是草地上的雪已经融化了。我把车开进去,从后备箱里取出棉衣棉鞋,找一个朝着阳光的没有积雪的地方,静静地躺下,闻着沙漠的味道,感受着沙漠的气息,倾听着沙漠的声音,触摸着沙漠的脉搏……久而久之,你好像与八步沙有了某种默契。沙漠的味道是清新而又纯粹的,沙漠的气息是粗犷而又复杂的,沙漠的声音是安静而又悦耳的,沙漠的脉搏是舒缓有力而又奔放激荡的……

这时候,我脑海里出现了八步沙六老汉三代人的影子,还有他们抽着旱烟的味道、吼着花儿和凉州贤孝的声音,还有滚烫的心灵……

这样到八步沙若干次以后,我突然发现我真的爱上了这些人,爱上了他们的事业和八步沙,也爱上了八步沙的一草一木,包括哪些正在融化的雪,似乎那不是雪,而是大画家笔下的素描。那已经化掉雪的沙包和车辙印记,就像一副素描的主干,像极了一串串树叶或一片片花瓣。而已经化掉的雪痕和没有化掉的雪交界处,就像主干的枝枝蔓蔓,或者树叶、花瓣的肌肉……于是我想,如果在空中拍照,一定会拍出特别漂亮的照片来。这时候,我就知道,纪实文学《治沙愚公》我一定能够写出来。这感觉就像我曾经写《建军大业》、《热血军旗》、《烽火陕甘宁》一样。我的体会是,你不崇拜你的主人公,你就写不好他(她),你不喜欢这块土地,你一定写不好主人公生存的环境。我写影视剧《建军大业》时,就是这种感觉。如果我不崇拜毛泽东、朱德、周恩来这些伟人,我一定不会写出《建军大业》和《热血军旗》来的。同样的道理,我如果不崇拜习仲勋、刘子丹、谢子长这些英雄,那我是决然写不出《烽火陕甘宁》来的。写《西部人》、《西凉马超》、《女人的抗战》等作品的时候,我亦是这种感觉。

“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”。情到深处满眼都是心上人,文学就是我心目中的那个“伊人”。为了这部作品,我就是废寝忘食“消得人憔悴”也无怨无悔。有了这样的感觉,我才在短短的三个月里,完成了这部作品的初稿。

通过《治沙愚公》的创作,我感觉到不到非写不可的地步,一定不要轻易动笔,否则的话,你的创作一定是失败的。2014年以前,我在北京是“北漂”一族,为了创作《建军大业》我驾车实地到毛泽东指挥长沙起义的地方到三湾改编等地区,再到井冈山,还有朱德随南昌起义部队南下到山河坝狙击战,再到井冈山的路线,认认真真实地踏勘了一次,与当地的老百姓交朋友、聊天,这才找到了创作《建军大业》的灵感。从那个时候起,我就感到作家与体验生活之间的关系是何等的密切!如果说写历史题材作品研究历史、查阅资料是第一要务的话(为了查阅写《建军大业》的资料,我曾经在国家图书馆附近花8000元租了一套房子,整整在图书馆泡了三个月),那到现场体验生活便是不可或缺的过程,这就像找一个对象结婚一样,对方只要是异性,皆可与他(她)结婚,可如果不了解对方,稀里糊涂的就结婚,那这桩婚姻十之八九是失败的。所以文学创作中的体验生活,就像结婚前了解对方一样,你要付出相当大的代价才行。

在北京的那些年,我创作了《建军大业》《女人的抗战》《烽火陕甘宁》《望断南飞雁》《共和国长子》等十余部纪实文学(部分没有出版),同时还改编成了电视剧本,除了《建军大业》《女人的抗战》外,其他的基本上还待字闺中。到了2014年,我被甘肃省委宣传部、中共金昌市委市政府作为特殊人才引进到了甘肃。时任甘肃省委常委、宣传部的连辑部长顶着压力,多方努力,把我引进到了甘肃省作家协会并担任副主席。时任金昌市委的吴明明书记,知道我全家的户口均在金昌,就把我要到了金昌,从此我成为了全省十四个地州第一个不坐班的专业作家。与其说甘肃省金昌市是我曾经的工作地,倒不如说金昌是我的福地。回到金昌的第一年,电视剧本《建军大业》就获得了“中国优秀电视剧原创剧本奖”,并获得了国家的资助。同时,电视剧本《建军大业》(上下两卷)也由中国青年出版社出版了。2017年,电视剧《热血军旗》由中共金昌市委市政府与中央电视台、解放军、北京文源影视等多家单位联合摄制,作为党的十九大和解放军90周年献礼片,登上了中央电视台一套黄金档。紧接着,获得了中国电视剧“飞天”“金鹰”双奖。直到这时候,我才明白了“剧本剧本一剧之本”的内涵。过去,我在大学里给学生讲影视剧本创作,虽然也写出了不少文字,还积少成多完成了一部《影视文学创作》教程。但实际上,那个时候我并没有意识到剧本对于一部影视剧的重要性。而剧本之重要,还在于调查研究和体验生活,没有生活,你就是把作品和剧本写得再好,也没有生命力,也搬不上荧屏。通过体验生活你才能熟悉你笔下的人物和环境,才能对故事进行梳理和提炼,才觉得故事中的每一个人,与现实生活是精密的联系在一起的。你过去苦苦寻觅的东西,在这个时候才能找到,创作起来才能得心应手,才能文如泉涌。

创作电视剧本《女人的抗战》时也是这样,投资商只给了一个“八女投江”的故事,然后把他们的想法告诉了你。至于怎么写,就是你自己的事情了。我在制片人蒋先生的鼓励下,到东北佳木斯体验生活,到东北抗联曾经生活战斗过的地方踏查,调查研究。到特别熟悉佳木斯以及抗联战斗过的的地理环境后,故事和人物才在心中脱颖而出了。试想一下,如果你不到东北去调查研究和体验生活,我这个西部人是不可能写出描写东北的纪实文学和电视剧本来的。

创作纪实文学《治沙愚公》的时候,我通过研究资料、体验生活,已经对八步沙特别的熟悉了,才开始创作。结果,文思泉涌,一发而不可收拾,才有了今天这部还算满意的作品!

毛泽东主席曾经说,“生活是文艺创作的唯一源泉”,习总书记也要求文艺工作者“深入生活扎根人民”。我获得的这些荣誉是深入生活扎根人民的结果,是一切文艺作品创作不可或缺的过程。

》》》相关链接

著名作家陈玉福

甘肃凉州人,金昌市专业作家,兰州文理学院驻校专家、教授,中国作协九大代表,甘肃省作协副主席。其长篇小说《西凉马超》入围茅盾文学奖,《建军大业》获甘肃省委省政府最高奖突出成果奖,《1号通缉令》获第二届中国网络十大杰出小说奖;电视剧本《建军大业》获中国优秀电视剧原创剧本奖,电影剧本《八步沙》获中国作家优秀电影剧本奖、获中国电影文学创作基金扶持,电视剧《热血军旗》获中国电视剧“飞天”“金鹰”双奖。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:张鹏

◆三审:岳才瑛

◆素材来源:中山日报