中国轻工业的一面旗帜

时代潮涌,岁月如歌。中山糖厂,当年的激情岁月,为中国轻工业战线树立了一面光辉旗帜,现在依然在历史天空飘扬。让我们走进一段30年艰苦奋斗的历史,走进那些时代的辉煌。

荒芜的牛岗山下建设“巨无霸”

2019 年7月16 日上午,我们前往中山糖厂(现属黄圃镇新糖社区)采访。当车辆驶入一条不算宽阔的道路时,远远看见中糖医院、中糖幼儿园、饮料厂、发电厂等字样,高挂在醒目的老建筑上,让人立即肃然起敬。

这里珍藏了一段艰苦奋斗、众志成城的闪光历史和珍贵记忆。

在原中山糖厂工业区现中山永发纸业有限公司厂区)内,当年浩大的一个厂,遗存的厂房和机械,依然按原来的雄姿坐落着,让进厂区的人们,一眼便能感受到曾经的非凡和强大。

那些年,这里生产沸腾,工人们激情奔放,处处是你追我赶的建设场景。礼堂、医院、冰室、茶楼、园、学校、幼儿园、市场、游泳池、职工活动中心等一应倶全。鸡鸦水道旁,大浪飞歌,惊涛拍岸,见证了那个年代里,工业巨子的卓绝成长与发展。

中山糖厂1954年动工,是我国第一个五年计划中的重大工程。当时,广东省从全省的一些较大糖厂,抽调了一批年轻的技术和行业骨干,来到厂区建设。他们成了中山糖厂的第一批“拓荒牛”。

中山糖厂坐落在荒无人烟的牛岗山下,要房没房,要休息的场所没休息的场所,一切从零开始。这里野草、杂树丛生,四面都是禾田、蔗地、桑基、鱼塘和墓地,一派萧瑟。初来乍到的工人们见到此情此景,都目瞪口呆了。

这天,中山糖厂第一任书记赵光在办公室里紧蹙眉头,拿起的水杯又放下。他立即通知秘书,要求晚上召开党员干部大会,分析眼前的形势和困难,提出解决办法。

是晚,参会人员多数是转业军人,其中有解放战争年代走来的“红小鬼”。会上,大家你一言我一语,表示要迅速行动起来,在荒地上建设工厂,以实际行动支持国家建设。大伙的激情被点燃了,赵光高兴地站起来,说:“要改变目前这种面貌,只有靠我们工人自己的双手!我们要为新中国减负,要为社会主义大厦添砖加瓦!我想,我们先在厂里组织一个青年突击队吧!”他的话音刚落,会场上便响起热烈掌声。

第二天,在厂党委的号召下,厂区墙壁上张贴了中山糖厂青年突击队成立启事,一批年轻工人纷纷报名参加。紧接着,青年突击队分成多个组,分头动员职工积极报名参加青年突击队。几天内,全厂青年突击队由一支队伍发展到了三支队伍。

那个年代,共和国一穷二白,百废待兴,但是当人民当家做主后,社会主义建设激情高涨。中山糖厂职工全力以赴,和牛岗山铆上了劲。工人们每天早上6 点钟准时出工,直到晚上七八点钟才收工,饭也带到工地上来吃。他们中午不休息,实在太累了,就地坐一会,打个盹,一声哨响,便再次挺直腰板,挥镐撑铲,继续大干。挖土、运石、填土、清理墓地……每一项工作,都不轻松,但他们都做得格外认真。工人们有一个共识,他们在为国家干,为社会主义建设事业干。这是决心与贫困在较量,信心与困难在较量,理想与落后在较量。尤其是厂里的一批转业军人,他们觉悟高,热情大,难事苦事抢着干。

“当初的牛岗山,歌声四起,彩旗飘扬,加油、比赛的声音一浪高过一浪。干部职工们把青春和汗水奉献在这片热土上。通过他们近三年的开发,由国务院专家设计的中山糖厂终于建成投产了。全厂干部职工,那个高兴劲啊,别提有多大了!他们亲手建设了我国第一个五年计划的项目。中山糖厂的老一辈想起这些,一生都无怨无悔!”提起当年,原中山糖厂工会主席助理、秘书梁伟超格外兴奋。办公室行政干部阮守源也高兴地说:“中山糖厂初期投资1657 万元,厂区占地面积296.3 万多平方米,建筑面积9.5 万多平方米,职工1800 多人。这样的规模,在当时的中国轻工业战线,算得上巨无霸了。”

艰苦岁月,双手开挖人工运河

在实际投产过程中,中山糖厂发现一个问题,蔗农大批甘蔗基本上是通过船只运到厂区附近的陆地上。由于没有水道,只能用板车将甘蔗拉到厂区。这样耗费大量的人力物力,也浪费了很多生产时间。没河道怎么办?在糖厂党委的倡议下,广大职工群众均发扬一不怕苦、二不怕死的精神,不分白天夜晚地挖起一条人工运河。工地上,职工们相互鼓励,相互拉歌比赛。人们总能听到这样激情澎湃的歌声:

我们走在大路上,

意气风发斗志昂扬,

共产党领导革命队伍,

披荆斩棘奔向前方。

向前进,向前进……

整个工地沸腾了。

三个月后,工人们用智慧和双手,克服了建设中遇到的各种困难,终于挖出了一条长200 米、宽80 米的人工运河。这条水道,成功连接了鸡鸦水道。

“这样,大大方便了蔗农的运输。这在当时,开创了中山及新中国工业史上人工造河的光辉范例。”原中山糖厂办公室主任黄健棠说,“当年,国家之所以选址中山黄圃建糖厂,一方面是由于鸡鸦水道交通比较方便,一方面中山北部有着丰富的甘蔗资源,大片的甘蔗为糖厂提供了最基本的原料供应。”

如今,站在平静的运河边上,梁伟超望向远处,动情地说:“在社会主义建设初期,为了改变中国贫穷落后面貌,我们必须建设强大的社会主义中国。中糖的建设者们,觉悟相当高,吃不饱饭,他们勒紧裤带也要赶工期。工人们有信念,心底无私啊,工作起来有了无穷力量,精神也饱满充实起来!这条运河,一直在工人们的嘹亮歌声中挖通!”提起这些,参与建设的老职工无不感到自豪。

在中山糖厂这个工业巨人的影响下,鲜为人知的鸡鸦水道,从此繁荣起来,声名远播。

▲1965 年,中山糖厂泊满运蔗船的码头

▲2009 年6 月10 日,原中山糖厂码头(中山影像© 文波/摄)

“我们都以是中糖人为骄傲!”原中山糖厂的老职工叶铨新回忆时说,每到11月份至次年3月份的榨季,黄圃镇牛岗山东麓的鸡鸦水道码头上,便会云集四面八方的船只。此时,运甘蔗的船只,来取超产糖的各个公社、生产队的船只,全部挤在水道上,熙熙攘攘。运河上下,像赶集一样热闹。

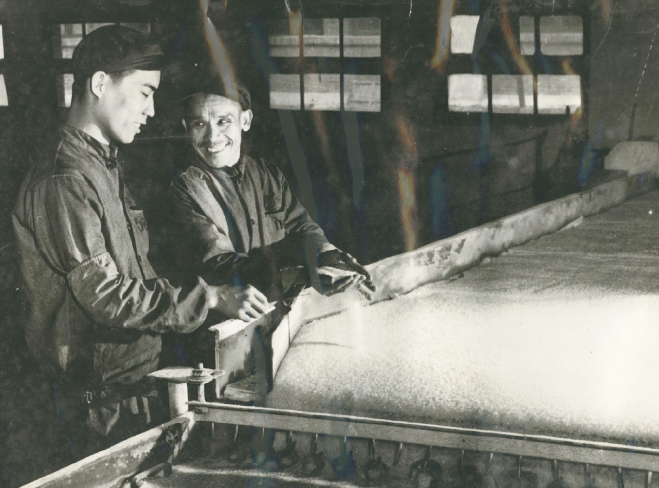

厂里的机器24小时不停地运转,职工们上班都是“三班倒”,加班加点生产成了那个时候的常态。运过来的甘蔗,通过过秤、砍蔗、捆扎,最后由吊车送往传输带,入仓,再经过压榨、过滤、蒸发等环节,出来的便是亮晶晶的白砂糖了。在20 世纪六七十年代,这些白糖、红糖一直都是日常生活的紧俏商品。

周恩来颁发锦旗

1957年12月27 日,中山糖厂建成投产。

它是全国大型糖厂之一,也是当年中山唯一的省属处级国营企业,行政级别与中山县政府平级。建厂初期,日榨甘蔗量达2000 吨。投产两年后的1959 年,中山糖厂获得国务院嘉奖令,在1959 年的社会主义建设先进集体和先进生产者代表大会上,获得荣誉锦旗。周恩来颁发的锦旗,如今珍藏在中山市博物馆内,成了中国轻工业建设史上的一份闪亮记忆。

中山糖厂受到嘉奖后,再接再厉,干部职工们实干加巧干,引领时代风骚。人们提起中山糖厂,脸上便会泛起一种崇敬之情。

市档案馆一份资料显示,中山糖厂的产品自1978年起连续七年获省部优品称号。其间,中山糖厂还承担了国家对外援建任务,为非洲多个国家建起了现代化制糖企业,向国家贡献的税收曾占原中山县的50% 以上。

20年后的1979 年,中山糖厂再次获得国务院嘉奖令。代表糖厂去北京领奖的是革委会副主任、党委副书记、厂长潘锐贤,国务院总理华国锋颁发了锦旗。同一企业,先后两次接受国务院嘉奖令,这在中国工业建设发展史上是罕见的。

20 世纪七八十年代,中山糖厂成为广东省八大糖厂之一。中山糖厂的各项生产技术指标都处于国内领先水平,成了名副其实的领头羊。那时,郁郁葱葱的鸡鸦水道江边,雀鸟啁啾,百花盛开,香气馥郁,工作和生活在这里的工人们,脸上都露出了幸福的笑容。

中山精神是中糖文化之魂

1985年6月18 日,这是一个特别的日子。中山糖厂总厂内,锣鼓喧天,喇叭声声,全厂上下喜气洋洋,像过节一样热闹。

▲20 世纪50 年代,中山糖厂炼糖公司榨季生产的白砂糖像宝石一样晶莹剔透

上午,中山糖厂制糖分厂“甘蔗压榨机及分蜜机回收系统”科技攻关队的全体队员们,容光焕发,排着整齐的队伍,向总部办公大楼走来。他们是向厂党委报喜的。

走在最前面的是分厂党支部书记、副厂长冼兴国。在总部会议室,厂党委将一面锦旗送到他手上。原来,中山糖厂制糖分厂主要生产设备——5 台压榨机和28 台分蜜机,达到日处理甘蔗6000 吨的生产能力,产量为建厂时的三倍。成功的背后,浸透了攻坚队集体的智慧和汗水。

1985年2 月底,冼兴国接到总部下达的一项攻坚任务,关于“甘蔗压榨机及分蜜机回收系统的制造和试验提速”项目,要求在四个月内完成及交付使用,时间紧、任务重、要求高,他头上直冒汗。

冼兴国除了高兴,更多的还是担心。这天,他彻夜思考,天亮后,早早地来到车间,守候在大门前,要求他点到名字的人,立即随他参加科技攻关队。

凡是他叫到的人,个个都是技术过硬、责任心强的技术骨干。其中,有四分之三是党员。在他的带领下,攻关队连夜召开动员会,分析目标和困难,找准差距,研究生产和技术参数,制定措施和进度,提出技术升级要求,确保任务按质按量完成。

人员分好工以后,这项重大研发项目随着时间和进度一路走来,便有了清晰的线路图。科研人员为了攻克一个个技术难题,经常工作到半夜,累了也不回家,直接睡在办公室。

炎夏的中山,鸡鸦水道旁,蚊蝇叮咬,天气又闷又热,令人十分难受。车间里,办公室里,别说干活,光是站着,工人们都汗流浃背。为了参数合理、精确,一台机器的测试至少要进行十多次。攻关队的人员,累得筋疲力竭,但是,他们没有一个叫苦叫累,喊着要回家休息的,从而保障了各项测试工作的顺利进行。四个月来,技术人员及装配工人每天工作十几二十个小时,终于在当年的8月份,顺利地让机器实现了生产提速目标,设备压榨机及分蜜机回收系统成功通过省市专家验收。

窥一斑而知全貌。阮守源说,这次攻关,只是中山糖厂建设发展的一个片段。它充分体现了中山糖厂党员干部和职工在平凡岗位上,做出的不平凡业绩。他们无私奉献、不畏艰难困苦、勇于攀登和担当的精神,至今仍闪耀在中山大地上。

中糖的生产数字是最生动的表达。中山糖厂一份珍贵的历史资料,现存于市档案馆内。我们慢慢打开,对其发展的历史和现在,有了线性了解。

中山境内的制糖业源于20世纪初。古镇海洲有个留学美国的博士,他毕业回乡时,将美国先进的甘蔗苗装在笔筒里带回家乡。从此,中山就有了优质甘蔗。这位博士还在海洲建设糖厂。至20 世纪30 年代,蔗糖生产大幅度扩展,兴盛期有近百家制糖厂。20 世纪50 年代社会主义改造时期,中山境内的私营糖厂相继组建成六家地方国营糖厂。这些小厂均采用动力压榨机,甘蔗输送也以机械传送带代替了人扛肩挑,煮糖设备采用了较过去先进的六锅长炉,生产效率明显提高。至1957 年,六家糖厂合计年产糖量是1949 年的6 倍多。在制糖业的上升期,中山糖厂应运而生。它是我国第一个五年计划期间自行设计、自行制造设备、自行建筑安装投产的大型糖厂,建成后为国家二级企业,曾先后隶属广东省轻工厅和佛山专署,1985年转属中山市。

▲甘蔗收获后要尽快榨出甘蔗汁,在大锅中将汁液煮沸并过滤,再冷却成蔗糖结晶

中山糖厂从1957 年底正式投产至转制前,在国内制糖业一直处于领先水平。33 年间,中山糖厂依靠自身力量,不断提高生产技术和企业管理水平,扩大再生产能力,创造了一个又一个新辉煌。

至1985 年,糖厂已有分厂5 家,职工2757 人,拥有压榨机5 台、结晶罐12 个、分蜜机28 台,日处理甘蔗能力数倍增长。此外,中山糖厂还建设了年产7000 多吨的造纸车间、3000多吨的酒精车间等。

至1990 年,中山糖厂职工3016 人,工业总产值2.27 亿元。1992 年,中山糖厂完成制糖、热电站的技改,制糖工艺采用“双硫双浮”工艺,加工能力提高30%;饮料分厂引进丹麦生产线,纸包装饮料产量达1.24万吨,利乐包装饮料产量曾位居国内同行前列。

建厂30 多年来,中山糖厂获得的荣誉不计其数,不仅让中山人为之自豪,也让外地人羡慕不已,“糖厂小伙子不愁娶,姑娘不愁嫁”。李凤泉是该厂第一批职工,想起当年仍记忆犹新。那个年代,中山石岐甚至广州的不少姑娘都想嫁给中山糖厂的小伙子。当年,黄圃镇的党委书记月薪只有30多元,而中山糖厂车间主任的月薪却有49元。

中山糖厂的发展,带动了周边地区的兴旺和第三产业发展。周边地区慢慢形成以糖厂为中心的社区,家属生活区、图书室、展览室、音乐欣赏室、大中小学、幼儿园、商场、银行、邮局、影剧院、歌舞厅、医院、招待所、餐厅、理发店、菜市场等生活配套设施一应俱全,街道都有十几条,职工文化生活也非常丰富。

“从20 世纪60 年代起,我们就用上了水箱厕所,”梁伟超自豪地说。20 纪七八十年代,中糖的各项工艺技术指标都处于领先水平。儿时大家都曾喝过“蜂巢”系列饮品,如饮必美、菊花茶、清凉茶等。冰室5 毛钱一条的“雪批”,更是厂区孩子的最爱。

随着改革开放不断深入,中山工业迎来了全面发展,中山糖厂也于2000 年全面转制。转制后的造纸厂和饮料厂仍在运营。

◆中山日报报业集团新媒体中心

◆编辑:徐向东

◆二审:张鹏

◆三审:魏礼军

◆素材来源:中山日报