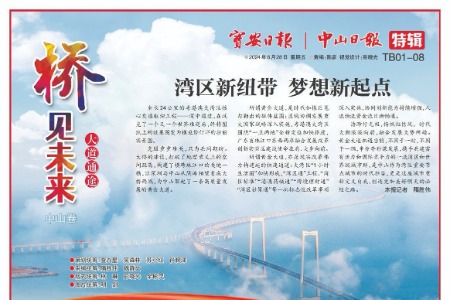

4月的中山阳光明媚,伶仃洋上的深中通道每天都有新变化,为通车做最后的准备。中山翠亨新区马鞍岛上,一片热火朝天的忙碌景象。一座座新楼向阳而立,它们将描绘城市未来的轮廓。未来会怎样?站在马鞍岛上远眺向深圳延伸的大桥,每个人都会不经意地思考这个问题。

春江水暖鸭先知,产业作为两地融合发展的先行者,早已开始了交流和互动。

大桥的开通,将两地的地理距离缩短为车程20分钟,必将大大加速两座城市的创新要素流动,东西两岸产业融合发展将有无限可能,深中两地的产业融合必将迎来更加开阔的未来。

产业先行

对市场反应最敏锐的企业,明白交通对于经济发展的重要意义。一座大桥将两座城市直连,最直接的就是节省成本。先发而制人,谋划的是机会和主动权。

3月28日,以“产业·科技·创新”为主题的2024年“投资中山”招商推介系列活动暨第十一届中山人才节在翠亨新区举行。会上,中山市江波龙电子有限公司(以下简称“江波龙”)投资总监姚家帅说,2015年,企业与中山翠亨新区结缘,共投资10亿元建设了占地约75亩的江波龙中山存储产业园。2021年,企业又启动了二期工程建设,正朝着“灯塔工厂”的目标奋斗。目前,江波龙已经拥有608名员工,其中385名为研发人员,中山江波龙获得了“国家级高新技术企业”等称号。在中山的快速发展,让江波龙对未来有了更多的自信——将在高端存储产业中打造标杆企业。

面对一拨拨前来参观的客人,深圳江波龙电子股份有限公司副总经理杨晓斌总是变身“招商大使”,希望更多企业在江波龙的发展中看到,在中山这块热土上可以实现更大的产业梦想。

在翠亨新区马鞍岛上毗邻深中通道的科创板上市企业——深圳新益昌科技股份有限公司(简称“新益昌”)超7万平方米的产业园生产车间里,一台台LED的封装设备——固晶机正在飞速运作。2017年,在深中通道主体工程开工时,新益昌就在中山注册了子公司,并于2018年拿地建设生产基地。如今,公司九成的生产线已经落户翠亨新区。2023年初,新益昌再次拍下翠亨新区当年首块工业地,准备建近15万平方米的生产基地。如今,在公司的带动下,一些配套企业也搬到了中山。总经理宋昌宁接受采访时表示,把研发基地放在深圳,生产基地放在中山,这是新益昌在快速发展壮大中着眼于深圳、中山两地的产业和资源优势做出的选择,“强强联合、强强互补,不可或缺”。

机会属于有准备的头脑。着眼于未来,将对岸城市深圳的创新优势转化成中山企业的发展优势,中山企业也早就开始了主动向深圳靠近。

中山本土成长起来的上市企业乐心医疗,背靠中山“大本营”,在深圳南山高新园布局了营销中心、研发中心、算法中心、声学实验室等。在深圳,乐心医疗感受到了创新要素的快速脉动,获得了最前沿的市场信息和创新技术人才支持,有力地推动了产品研发和快速迭代。

“我们5年前已经在谋划,产品的研发与生产已经与深圳的企业和研究机构达成了深度合作。”中山市港联华凯电器制品有限公司(简称“港联华凯”)董事长卢志强对记者表示。该企业于1995年在民众街道成立,如今已有19年。深中通道的利好,让这家老牌制造业加快了向深圳借“智”的步伐。5年的时间,港联华凯与深圳的企业和研发机构的磨合愈发顺畅。卢志强说,对于企业来说,一切以结果为导向,两地的合作成效最终落实到具体的产品上,公司目前开发的一款产品进入美国市场,填补了细分市场空白。

2017 年,在深中通道主体工程开工时,新益昌就在中山注册了子公司,并于 2018年拿地建设生产基地。如今,公司九成的生产线已经落户翠亨新区。把研发基地放在深圳,生产基地放在中山,这是新益昌在快速发展壮大中着眼于深圳、中山两地的产业和资源优势做出的选择,“强强联合、强强互补,不可或缺”。

主动承接

当生产要素向中山流动,中山准备好了吗?

其实早在10多年前,中山就把目光投向了深圳,并多次举办大型的现代服务业招商推介会,利用与深圳服务业的互补性、中山自身的成本优势,承接深圳的高端服务业外溢发展,希望以此提升中山服务业的整体发展水平,并引进了一批深圳企业。

随着粤港澳大湾区发展规划纲要发布,湾区建设提速。中山被省委赋予建设广东省珠江口东西两岸融合发展改革创新实验区的使命,明确以推进珠江口东西两岸规划、营商环境、产业、交通、创新、公共服务和社会治理等一体化为重点,推动珠江口东西两岸融合发展。在推动产业一体化方面,中山需要更加全面和科学地谋划。

更多优质的产业空间在历时两年多的低效工业园改造中被释放。截至2024年5月底,中山已拆除整理低效工业用地3.7万亩,预计2024年累计拆除整备用地达5万亩,以“工改”带动连片收储,并且以十大主题产业园为平台,为深圳优质项目落地提供空间要素保障,释放产能效应。如翠亨新区在马鞍岛打造综合产业用地1万亩,在南朗片区打造工业用地1万亩,吸引深圳优质项目落地。

产业协作紧密联动。2023年6月28日,2023深圳·中山联合招商大会暨宝安九围国际总部·翠亨深中合作产业园推介会在深圳市举行,这是深圳、中山两市首次面向全球联合招商。深中通道桥头两侧的深圳市宝安区和中山市翠亨新区携手向全球邀请客商投资深圳、投资中山。会上,翠亨深中合作产业园亮相,两市规划建设总面积超66平方公里的深中经济合作区,建立健全以产业协作为重点的合作共赢长效机制,探索“深圳总部+中山制造”“深圳链主+中山配套”“深圳研发+中山转化”等产业合作新模式,目前已初步明确空间选址、功能定位、产业方向等,两市明确将开展常态化全球联合招商。

营商环境方面做到“无差别体验”。中山对标深圳,推进政务服务“深中通办”,一系列创新措施落地。目前,633个政务服务事项实现“深中通办”,电子证照实现“深中互认”,企业开办线上平台实现链接互挂。今年,中山将继续推动超80项改革,新增100项政务服务“跨城通办”。

瞄准重点产业服务深圳产业链供应链。中山瞄准深圳20个战略性新兴产业集群、8个未来产业加强招商引资和合作交流,带动中山制造业高质量发展。各镇街正摩拳擦掌、主动出击,从自身优势出发,与深圳的产业相对接。如石岐街道党工委书记徐成彬接受记者采访时就表示,深中通道通车,是高端资源要素向中山快速转移的一个最重要契机,从现在开始会形成创新要素流动的快车道,石岐街道蓄势待发,正在等待爆发点。石岐街道以“城市客厅”为定位,在总部经济区建设写字楼、道路、公园、文体设施等,为高端服务业提供载体。

截至 2024 年 3 月底,中山已拆除整理低效工业用地3.5 万亩,预计 2024 年累计拆除整备用地达 5 万亩,以“工改”带动连片收储,并且以十大主题产业园为平台,为深圳优质项目落地提供空间要素保障,释放产能效应。

同频共振

法国经济学家弗朗索瓦·佩鲁于20世纪50年代提出“发展极”理论。他认为,经济增长往往不是均衡地出现在所有区域,而是首先在技术创新能力强、产业经济基础较好的个别区域形成增长极,随后再通过不同的路径向外辐射扩散,最终对整个区域的经济发展产生带动作用。

增长极可以是具有绝对优势的推进型主导产业,也可以是具备区位优势的地区,它通过扩散效应带动所在区域腹地的发展。这一理论后经各国经济学家不断丰富和发展,使区域增长极理论成为在区域开发工作中的一种重要理论参考。

改革开放以来,珠江口成为经济增长最快、发展最活跃的区域,并形成了100公里黄金内湾。以广州市为顶点,沿着黄金内湾东西两岸存在着发展不平衡、不充分、不协调的问题,呈现出“东强西弱”的特点。东岸如广州、东莞、深圳、香港等城市创新企业多、科技创新能力强、资本活跃度高,而西岸城市与之相比差距明显。要想充分释放大湾区城市群活力,实现区域更高层次、更高质量的发展,必然需要打破这种不平衡,充分发挥“增长极”的辐射带动作用,实现更大范围、更高效地配置资源。

如今,深中通道将成为“A”字的中间一“横”,对于东岸城市特别是深圳市而言,直接打通了向西岸经济腹地延伸的通道,借助这条通道,人才、资金、技术、产业、市场等创新要素实现更低成本、更高效率的流动,东西两岸之间的产业分工合作将进一步调整进而优化。

翠亨新区作为深中通道桥头堡,如何承接辐射?翠亨新区管委会产业发展局局长裴靖接受采访时表示,产业协作不是单纯的产业转移,中山的工程化能力比较强,要在深圳智造中体现中山的工程化能力,在优势互补中实现同频共振。他说,围绕新质生产力的发展,翠亨新区要用国际化和开放的视野在新的起点上布局未来产业,在细分领域选择两地产业中可以共同起步的领域,打基础、搭框架,为未来发展留出更多的空间。例如在光电行业选择MEMS智能传感器这样一个细分领域,跟赛迪研究院开展深度合作,在推动产业转型升级方面找到切入口。他认为,两地产业发展最好的状态是同频共振,民间自发地实现频繁的信息交互和智力输出。

中山产业基础扎实,共拥有33个工业大类、38个国家级产业基地、18个省级科技专业镇,拥有装备制造、电子信息、家用电器、健康医药等一批千亿级产业集群,以及灯饰光源、五金锁具、纺织服装、游戏游艺等一批特色产业集群。客观地说,目前中山与深圳的产业发展阶段仍有较大距离,承接深圳的产业溢出,有助于提升本地产业发展质量和优化产业结构。而深圳市内一些优质企业经过前期的技术积累,也需要空间释放产能、快速壮大。所以,探索“深圳总部+中山制造”“深圳链主+中山配套”“深圳研发+中山转化”等产业合作新模式,有利于发挥各自在产业链的优势,在湾区打造更高效协同更有竞争力的产业集群。

从长远看,两地将逐步缩小差距,共同推动产业形态向高级化发展。

2022年5月16日,深中通道深中大桥首根主缆索股架设完成。(摄影|陈旭彬)

2022年6月28日,深中通道中山大桥实现合龙。中山大桥是深中通道项目首个实现合龙的关键构筑物。(摄影|缪晓剑)

2022年9月23日,深中通道深中大桥主缆索股完成架设。(摄影|陈旭彬)

2023年1月4日晚,“天一号”运架一体船架设深中通道非通航孔桥最后一片箱梁。(摄影|苏振飞)

2023年1月12日,深中通道深中大桥首片钢箱梁完成吊装。(摄影|沈仲)

2023年3月12日,深中通道中山大桥钢桥面铺装完成。(摄影|沈仲)

编辑 刘永盛 二审 明剑 三审 查九星