近日,安静许久的南塘学校内忽然热闹起来,一场建筑学讲座吸引了不少亲子家庭参加。这座诞生于20世纪30年代的中山市历史建筑,也是中山红色革命遗址,历时两年多终于完成修缮,并将在后续活化利用中焕发出新的活力。

修旧如故,焕发新生

修旧如故,焕发新生

在南朗街道南塘村丹头山麓,一条长长的阶梯随山势而起,台阶尽头一座中西合璧建筑格外显眼。建筑女儿墙上书“南塘学校”四个大字,楼体掩映在繁茂的树林间。门楼下方粗壮的罗马柱,楼顶教堂式圆顶都充满着民国时代中西文化碰撞的年代感。门楼两侧,远远可看到水泥窗花上镂空刻有“国家基础”“则在教育”大字,又彰显着那时中国知识分子发展教育的紧迫感。

学校资料中可以看到,南塘学校建筑面积806平方米,前座为二层的洋楼,曾作教师办公区;后座为单层的礼堂,两侧是教室和厨房,建筑之间通过走廊相连,校舍地基层层叠高。

中山市南朗街道宣传文化服务中心修缮负责人刘江,对南塘学校的每一块土石砖瓦都分外熟悉。“学校建成于1934年,整体是中西合璧风格,西式为主。”刘江介绍,建筑正面立4根罗马柱,楼顶用半球形装饰,外墙面镶嵌多格窗户,礼堂上方设计成穹顶构造,这些都是民国时代中西合璧建筑的明显特点。

“修缮主要是进行建筑破损修复和加固,在这个过程中力求修旧如故,恢复建筑最初的风貌。”刘江说修缮过程中他们走访了很多老人,也听取了许多专家的意见,基本按照文物修缮的要求进行修缮。根据照片比对、老人口述和建筑勘探,南塘学校建筑最初就是浅色灰墙,钢筋混凝土结构,混凝土台阶和石柱,修缮中基本恢复或保留了建筑原貌。

而在历史流转中,南塘学校建筑也曾在上世纪80年代和2000年前后换上了当时流行的装修风,如灰墙变成了洗米石墙,宝瓶栏杆变成了竹栏杆。“我们也特意留下了一点历史痕迹。”刘江指着外墙上的一小块洗米石墙面解释。

经过两年多的修缮,藏于丹头山下的南塘学校以崭新的面貌迎来新生,刘江期待看到更多的游客到访,在这里触摸历史,也感受当下。

“朴诚勇毅”,继往开来

“朴诚勇毅”,继往开来

“我就是在这里读书的,初中三年,1981年到1983年,那时已经叫朝阳中学了。”伴随着一连串爽朗的笑声,南塘自然村居民小组组长简国邦介绍了自己和这所学校的渊源。他一出生,学校就在这里了,并且当时已经改为朝阳中学,后来又陆续被作为小学、迁出、空置、出租再空置等变迁,逐渐破败起来。“修缮过后,整体结构和风格跟以前差不多,感觉还是比较熟悉的。”看到小时候的学校焕颜亮相,简国邦心里压抑不住激动。

“学校最初叫‘南塘乡立学校’,由南塘旅美华侨简永成号召海外南塘乡亲、侨民共同捐资兴建。这个学校当时还为学生购置西式校服,每有重大节日,八九十个孩子统一着装,校内还设了一个当年少见的网球场,让孩子强身健体!”榄边行政村原党委副书记林金成对南塘学校的历史一清二楚,还曾专门写了一篇《南塘学校碑记》来记述学校的历史由来。他指着礼堂两侧的募捐纪念碑和校志碑,一个字一个字地解说当年的故事。林金成听人说,当年兴建校舍时,简永成请海外专业人士设计图纸,再寄回家乡按图修建,所以无论从设计、质量、规模上来说,这都是一所比较领先的学校。

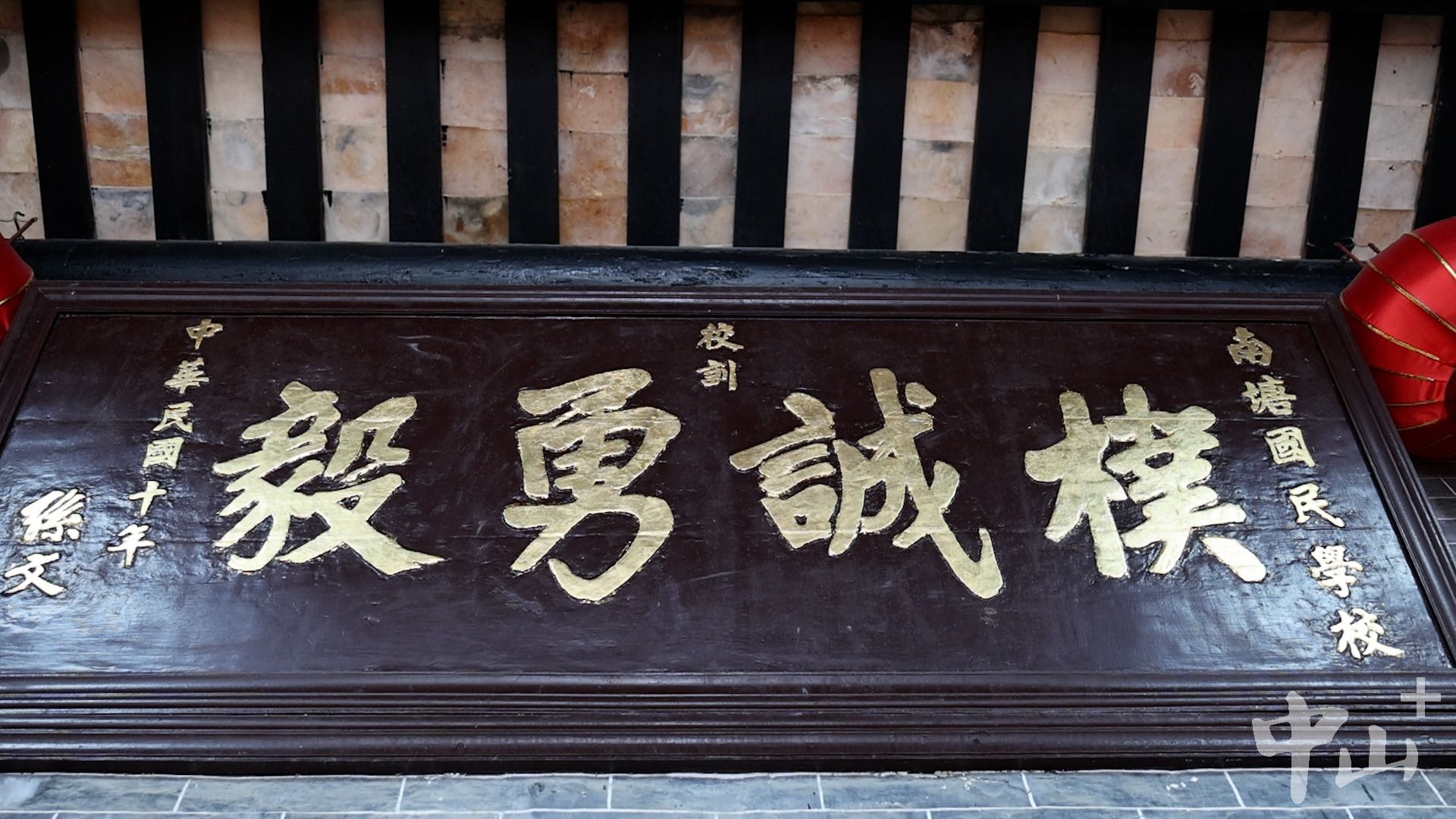

学校建成后,迎来了一块重量级的牌匾,这便是孙中山先生在1921年为旁边的南塘国民学校题写的“朴诚勇毅”四字校训。当年,兴中会元老简崇光回到家乡,在简氏宗祠创办了南塘国民学校,孙中山先生亲笔写下寄语。南塘学校建成后,这块牌匾流传至新的校舍,如今牌匾还完好保存在简氏大宗祠里。“今天,‘朴诚勇毅’四个字依然影响着这方土地的文化性格。”林金成认为。

抗日战争时期,教育失序,中山很多侨办学校或遭受破坏,或中断办学。其时,在南塘学校所处的五桂山一带,中国共产党领导的抗日武装活跃,建立了五桂山抗日根据地。1944年初,抗日民主政权滨海区政务委员会在南塘学校成立。如今,滨海区政务委员会成立旧址(南塘学校)已被认定为红色革命遗址,翠亨新区(南朗街道)共有35处红色革命遗址,去年到今年已修复7处。串珠成链,这些焕发新生的红色革命遗址正在为人们带来越来越丰富的红色文化资源和多层次文旅资源。

而在简国邦的述说中,村里正在谋划活化利用修缮一新的南塘学校,已经和武馆、家具博物馆、中药文化馆等多种运营者接洽过,计划将学校门前的操场、旁边的空置房和学校后面的空地打包运营,打造传统文化风格的文创基地。不久的将来,丹头山麓也将和南塘学校一起迎来新生,历史的温度和传统文化的热度将在这里相遇。

视频由见习记者 张景天 拍摄

编辑 张英 二审 朱晖 三审 岳才瑛