在社区治理的细微处,总有一群党员以“岗位职责”为支点,将“为民情怀”化作行动坐标。他们俯下身听民声、搭平台聚合力、建机制解难题,让每一件民生小事都成为撬动社区治理的“支点”。让我们走进远洋社区,看看党员万坤、杨涛如何用实干绘就温暖画卷。

居民一句“楼下缺健身器材”,让远洋物业党员万坤记挂于心。作为社区网格员的搭档,他走访时逐一记录年轻人对跑步场地的渴望、老人活动空间的需求,将这些细碎声音视作亟待回应的民生信号。耗时两周走遍小区12处公共区域,他按不同人群需求精准选址,最终3处便利舒适点位落地,让曾经的闲置空地变身日均百人使用的“活力枢纽”。

从健身器材的单点突破,到“社区+物业”机制的全域发力,万坤所在团队将居民反馈的37条意见整合成“环境+工程”改造清单:对荣域小区路面进行修复、加装电动车充电桩;打造“口袋花园”、翻新网球场地;翻新架空层、改造议事空间、解决积水难题。让居民在家门口的变化中切实感受党群连心的治理效能。

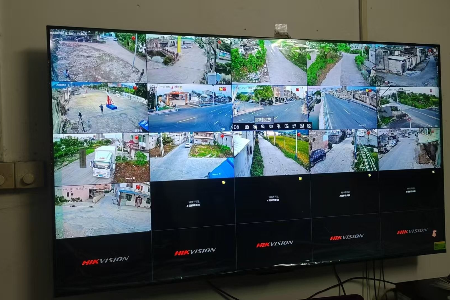

在远洋社区第五居民区,党支部书记杨涛的民情日记本是出了名的“治理宝典”。在日记本的记录中,既有“地下停车场建筑垃圾堆积”的老大难问题,也有“高空抛物隐患”“电动车充电难”等细碎隐患。他常说:“网格治理不是‘救火队’,而是要让每个楼栋都成为自治‘小引擎’。”

在小区治理过程中,杨涛积极加入社区党委推出的“楼栋长+志愿者”双轨机制:通过12场专题培训,让52名楼栋长从“门口看客”变身“治理主角”;带领党员清理地下停车场建筑垃圾,联合物业协调小区漏水、楼道噪音问题,推动解决15项治理难题。如今,楼栋长微信群成了“民情直通车”。

杨涛用脚步丈量民情,用机制激活自治,让每个网格都成为社区治理的“神经末梢”和“动力节点”。

从健身器材的“落地生根”到网格治理的“枝繁叶茂”,万坤、杨涛的实践印证着同一个道理:社区治理的温度,藏在党员俯身倾听的姿态里,显现在多方联动的合力中,更沉淀于长效机制的建设中。当每一个岗位都成为“为民服务站”,当每一次行动都指向“幸福升级”,我们终将看见,党建引领下的社区治理,正让每个角落都绽放出温暖的光。

远洋社区党群服务中心编辑部

编辑:邓健锟

统筹:廖小欣

执行编辑:朱淑华

总编审:许晓丹