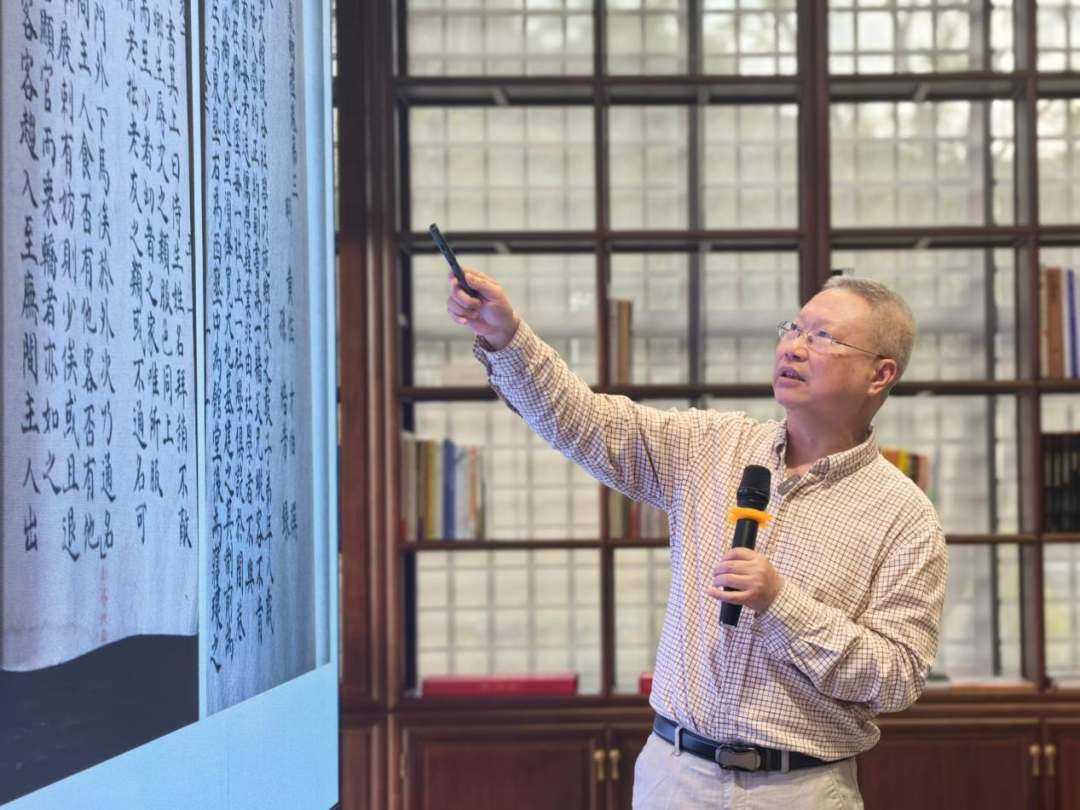

2月15日中山大学中文系教授董上德老师继续在香山书院开讲“遇见先贤——岭南大儒黄佐”的系列课程。本次课程是讲黄佐的散文特点。董上德用黄佐的四篇散文道出了黄佐的文风。董上德还特别强调,黄佐有“仁山”情结。

前一次讲座董上德老师为大家分享了黄佐的人生经历与正德、嘉靖朝历史的变迁。也因为他的人生经历,他的散文也带上他的家族印迹和时代特征,以及家族和时代塑造了他的品格和文风。

黄佐身处明朝中叶,他经历了成化、正德、嘉靖三朝,明朝经历了明英宗“土木堡之变”之后已从进取的王朝逐渐走向了保守。商品经济繁荣、市民阶层崛起,使得社会风气逐渐开放,文人开始关注个体价值与社会现实,这种变化直接反映在他们的散文创作中。此时的文风已经从明初的质朴走向了性灵。八股取士虽已成定局,但士人的散文倾向关注个人的感受。散文体裁更加多样,如游记、书信、笔记等,内容更加贴近世俗生活。由此,心学兴起,强调心性本善、个体感悟,对文人思想产生深远影响,促使他们追求个性表达与情感抒发,推动了散文风格的转变。

黄佐自小受祖父、父亲的影响,他深受儒家正统思想影响,关注国家的命运,他的著书立说以及文章书写一定是要关注和影响当政者的。董上德老师用八个字概括了他的散文文风“畅所欲言,不善空谈”,他始终与心学保持了一定的距离。

黄佐的散文涵盖了游记、书信、序跋、政论等多种文体,每种文体都展现出其独特的表达方式和艺术魅力。游记如《游雁荡山记》细腻描绘了自然景观,书信则深情流露,序跋则严谨中不失文采,政论则针砭时弊,切中要害。

董上德从《仁山书院记》《上杨石淙书》《真我说》《孤忠祠记》四篇散文分析了黄佐的散文特点。其散文有四个特点:一是表达的直接性。黄佐的散文表达直接,不拐弯抹角,直抒胸臆。他善于用简洁明了的语言阐述观点,使读者一目了然。二是观点的鲜明性。黄佐在散文中鲜明地表达自己的观点,立场坚定,态度明确。他敢于针砭时弊,发出自己的声音,展现出强烈的责任感和使命感。三是内容的务实性。文章内容注重实际,不尚空谈。黄佐善于从生活中提炼素材,用事实说话,使文章具有说服力和感染力。四是语言的简洁性。语言简洁明了,不啰嗦。黄佐善于用精炼的语言表达复杂的思想,使读者在阅读过程中感受到文字的魅力和力量。

董上德还特别强调,黄佐有“仁山”情结。仁山是黄佐家族在香山的落脚地,他的祖父黄瑜即出生在仁山下的仁厚坊。虽然后来黄瑜定居到了广州,他的后代仍以香山人自居。黄佐虽然出生和生活以及身后都在广州,但他仍为香山留下了《仁山书院记》《泰泉乡礼》《香山县志》等著作。

从他的散文文风可以窥见其人,他务实、真我、刚直,这些品格在后世香山人多有呈现,特别是务实,可以说已入香山人的血脉。重读黄佐,我们可以发现香山文脉里的文化基因传承。

【图】何永江

编辑 唐益 二审 冷启迪 三审 陈慧