最近,位于中山市三角镇的民森信息科技服务业集聚区一区项目1-4号楼封顶,标志着这处总占地面积超200亩的低效工业园改造升级(下称“工改”)项目迎来了建设新阶段。与此同时,中山全市拆除整理的低效工业用地已超2.9万亩,即将迈向3万亩的新开始。其中,单是在今年9月至11月,中山便拆除整理了约5000亩低效工业用地,完成了全年任务目标的1/3。

“工改”攻坚风生水起,是中山全市干事创业热情高涨的写照。今年以来,中山深入开展“破难题、促发展”攻坚行动,以“学在深处”推动“干在实处”,坚决打赢打好“工改”攻坚战,为高质量发展腾出广阔空间。

审批时间压缩3-6个月

“工改”串起提升营商环境组合拳

在翠亨新区南朗工业区内,产权人方先生有一套自建厂房,此前有20多名租户。多年来,方先生一直为未能收回水电、租金费用与租户产生纠纷。了解到“工改”政策后,方先生将自建厂房纳入连片改造升级范围,租户也在工改专班的协助下获得搬迁补偿,并在翠亨新区找到了新厂址,实现多赢。

从参与“工改”的产权人反馈来看,“贴身服务”是经常被提及的一个词。

为加快推动项目落地,翠亨新区工改专班多次上门协调,与租户沟通,通过提建议、作见证,提出折中方案供双方协商,并协助租户企业寻找腾挪厂房,帮助业主与租户之间重建起信任的桥梁。针对租户企业在搬迁过程中的损失,工改专班还专门组织“一对一”评估,与租户企业多次对评估结果进行核对,得出合理的搬迁补偿款,帮助搬迁企业在新址快速重新投入生产经营。

经过3个月的协调,20多个租户按期完成搬迁,其中90%的企业均在翠亨新区范围内找到了腾挪厂房。

这一案例是一个缩影。在深中通道即将建成、粤港澳大湾区加速融合发展的背景下,中山的产业空间和审批效率的增容与提速,被放到了“提升营商环境”的重要位置。一个是“硬件”的扩容,一个是“软件”的升级,而“工改”则串起了这套组合拳,构成了中山承接珠江东岸城市资源的重要手段。

不只是无微不至的服务,中山近两年借助“工改”,推进了一系列为项目落地提速的改革举措。例如通过单元规划、规划条件论证等多种途径解决控规调整需求,审批时间压缩3-6个月;部分“工改工”宗地项目改造方案审查审批权限下放至镇街,至少节省15-30个自然日;协议供地取消市自然资源局局务会、市土委会、公示等环节,删减协议出让预告及签订出让意向书等流程,节省38个自然日。

日均整备约40亩用地

现场办公快马加鞭

“建议把‘村企合作’项目中村集体自持部分一并计入可售面积成本。”会上,小榄镇绩东二社区代表提出一个建议。

“这方面的政策研究一下。”中山市委书记郭文海交办市工改指挥部。

“目前改造资金压力比较大,希望政府可以在周转资金上提供支持。”古镇镇冈南村代表说。

“我们和银行沟通,加大这一块的支持力度。”中山市人大常委会副主任、市工改指挥部副总指挥陈晖东记下了这一诉求。

“我们二期项目已经提交了规划报建材料,希望可以加快办理,争取早日动工。”座谈会上,古镇镇的一家企业提到。

“今天就可以出证!”市自然资源局党组书记、局长杨戈答。

这一幕发生在今年10月19日中山召开的第八次“工改”深调研座谈会上,在长达两个半小时的座谈会中,十余位基层代表谈了亲身碰见的“工改”难题,市、镇、村三级就其中的个别细节展开交流,提出解决方案和方向,多个政策出台、项目落地议题在会议室内被推动。

现场办公快马加鞭,足可以见中山推进“工改”的紧迫感。目前,中山正以日均约40亩的速度推进“工改”,项目审批流程从12项压缩至6项,效率提升8倍。包括现场办公在内,中山想方设法为土地整备、项目落地提速,争取在深中通道建成通车之前,打开产业空间新局面。

在全部八场的深调研座谈会上,参会方均是来自基层“工改”干部、村集体、企业三方的代表,囊括了“工改”涉及的最主要利益相关方。值得一提的是,座谈会不仅邀请了正在改造、有意愿改造的改造主体提供意见建议,也邀请了具备条件但暂无改造意愿的村或企业代表畅谈真实想法。

“要用改革创新的思维突破,而不是抱着现有的政策停滞不前。”郭文海字字铿锵:“只要有利于高质量发展就大胆试、大胆闯,拿出更多接地气、利发展的政策,蹚出一条有中山特色的‘工改’路子。”

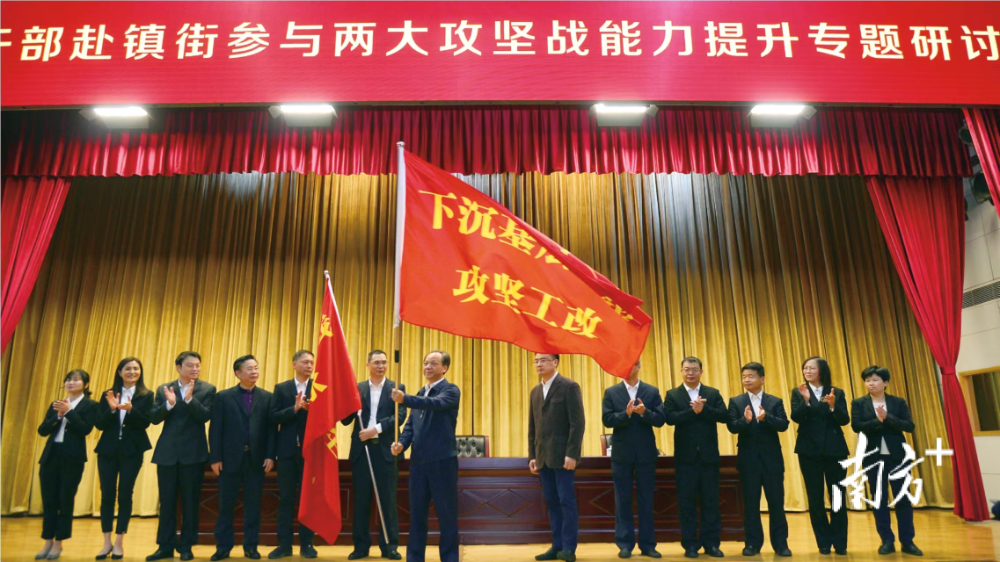

400名干部下沉一线

“工改”舞台锤炼“铁军”

相似的现场办公场景,也发生在今年8月23日召开的中山“工改”半年工作总结会议上,基层干部们持续“抢麦”:

“我们希望市里能够尽快出台改造权公开出让的支持政策。”

“希望市里可以给予资金支持,加快我们的收储。”

“希望可以给多宗归一的奖补政策打个补丁,规划指标统一调配。”

会场上层出不穷的想法和建议,也映射着会场外一批“工改”铁军日夜兼程的干劲——“工改”已然成为中山选拔培养、使用检验干部的大舞台。

这样的筛选,先从“一把手”开始。中山把“工改”作为“一把手工程”,市、镇两级党委书记“披挂上阵”,对“工改”负总责,调动组织、宣传、政法、城管、税务、环保、安监、市场监管等各部门资源、各方面力量合力攻坚,自然而然地形成了各镇街“沙场赛马”、相互竞跑的局面。

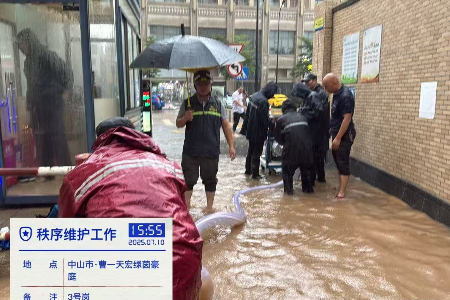

另一方面,中山已选派了400名市直机关干部下沉一线,支援镇、村推进“工改”,为“工改”提供政策、智力等支持。并且,中山实施万名党员干部“入镇下村”行动,全市128个机关企事业单位所属2000多个基层党支部与289个村 (社区)下辖的 3500多个基层党支部结对,组织万名党员干部深入镇街、村(社区)开展“工改”深调研近900次,解决企业、群众困难530个,打造党建项目934个,累计投入资金2800多万元。

“工改”干部充分与群众接触,进一步密切了干群关系,也推动形成了一个民间“工改”智囊团——企业家、村民、“工改”干部的高质量建言,直接或间接帮助“工改”的政策突破、模式创新。

在“一把手”负总责、干部齐下基层的推动下,“工改”合力正在中山社会不断凝聚、强化,中山过去“手无寸土”的局面也正在“工改”热潮中逐渐扭转。久久为功的攻坚中,中山不断将“学在深处”内化至“干在实处”,干出令人眼前一亮的成绩单。

今年前三季度,中山GDP同比增长5.3%,工业投资同比增长47.2%,增速均排名全省前列。

编辑 黄凡