7月17日,西江的晨雾还未散尽,两台橙白色的收割机已在鲫鱼沙岛的稻田里划出金色弧线。田埂上,40来岁的梁焕堂抹了把额角的汗,黝黑的脸上泛起笑意。“今年亩产能到1500斤,比三年前翻了近一倍。”他脚下的土地,藏着这座江心岛最生动的变迁——从台风肆虐的鱼塘,到年产值超200万元的优质稻基地,这位80后农人用“专一行”的坚守,破解了鲫鱼沙岛的农耕密码。

鲫鱼沙岛的暑气热浪中,还飘着旧时光的痕迹。这座横栏镇与大涌镇之间的西江冲积岛,曾是“水患代名词”。“老一辈说,这里三天一小淹,五年一大涝,鱼塘埂年年冲垮,村民住得心惊胆战,多年前就陆续搬走了。”梁焕堂蹲下身,手指捻起一粒饱满的稻谷,“2022年我租下时,岛上只剩几间破屋,近千亩地全是歪歪扭扭的鱼塘,水洼里漂着烂渔网,连拖拉机都开不进来。”

改造从“平塘造田”开始。他请来推土机推平塘埂,修起高高的防洪堤,在市镇农业部门指导下开挖“三横三纵”灌排水渠。

变化写在稻穗上。2022年首种,亩产900斤,除去成本,纯利不足300元/亩;2023年引入测土配方肥和生物防虫技术,亩产提至1000斤,纯利增至400元/亩;今年虽遇暴雨,却创下亩产1500斤的新高,按当前市场价算,965亩稻田年产值将突破130万元。“这不是运气,是摸透了岛的脾气。”梁焕堂介绍,发现虫情后就用生物农药,既保产量又省成本,比传统打药每亩少花80元,还能卖“绿色认证”的价。

“爸,装谷种来了!”一辆三轮车“吱呀”停在旁边,穿黑衣的小伙子跳下来——是梁焕堂的儿子梁泳轩。18岁的小伙子麻利地装好稻谷。“他开插秧机比我快,一天能插50亩,顶过去30个壮劳力。”梁焕堂的语气里满是骄傲。

劳动力的“代际更替”,是鲫鱼沙岛农耕经济最鲜活的注脚。作为土生土长的横栏人,梁焕堂打小跟着父辈种稻,却比父辈更懂“效率”:2022年首种时,他咬牙贷款20多万元购入收割机、插秧机等设备,当年就把人工成本从每亩300元压减到120元;2023年购入无人机植保,防虫效率提升5倍,每亩又省出50元。

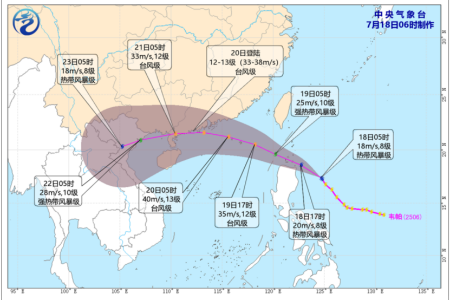

“现在种田,不是拼力气,是拼技术。”他领着记者走到田边的水位标尺旁,本子上密密麻麻记着数据:“7月15日,水位1.2米,风力3级……”这些数据背后,是每亩增产的密码——从“靠天吃饭”到“知天而作”,科技让鲫鱼沙岛的土地迸发新的经济活力。

编辑 谭华健 二审 韦多加 三审 吴森林