深中通道穿云破海踏浪来,珠江口东西两岸风起云涌。

6月30日,备受瞩目的“超级工程”深中通道将通车试运营,粤港澳大湾区“A”形交通主骨架画上关键“一横”,曾相隔伶仃洋相望的东西两岸城市跨越珠江口“双向奔赴”,“黄金内湾”珠联璧合,迈入“半小时生活圈”。

深中通道。记者 缪晓剑 摄

深中通道。记者 缪晓剑 摄

随着“一桥飞架伶仃”,中山将与“深圳都市圈”等珠江口东岸城市圈实现高效连接,无论是物理距离,还是心理距离,都将大大缩短。深中通道,不仅仅是“黄金通道”,更是一条“民生通道”,让粤港澳大湾区又“小”了一点,群众干事创业沃土又“大”了一点,居民、企业群众办事又“少跑”了一点。

蓝图化作现实,背后有着深圳、中山两地人社部门为珠江口东西岸顺利“牵手”提前筑牢的民生保障准备。

政府搭手,就业创业不愁

深中通道通车,按下了珠江口东西两岸全面开启融合发展新进程的“启动键”。一子落、满盘活,珠江口东岸的发展活力,将在中山这片1700多平方千米的珠西腹地上得以释放。

深中通道所带来的变化,远远不止交通的提速,它更是珠江口东西两岸市民群众干事创业沃土的拓展与延伸、生活品质的飞跃。

早在去年8月,中山市人力资源和社会保障局就与深圳市人力资源和社会保障局签署了《深化深中人社领域全面合作框架协议》,协定两地在就业创业、人力资源、人才交流、劳动权益保障、公共服务等方面开展多层次深度协作,共同拓展就业创业空间,推进两地人力资源服务开放共享,合力打造人才高地,共建和谐劳动关系,促进人社公共服务共建共享。

合作协议签订后,中山市人力资源和社会保障局坚持每月28日进行工作调度,提前考虑深中通道通车后两地老百姓关心关注的“关键小事”,举全系统之力推动各项民生服务事项落地落实,促进深中两地民生领域互动交流。

深圳、中山两市人社部门签署全面合作框架协议。通讯员供图

深圳、中山两市人社部门签署全面合作框架协议。通讯员供图

中山,除了是伟人故里、国家历史文化名城,还是广东省珠江口东西两岸融合发展改革创新实验区、粤港澳大湾区西岸枢纽城市与创新高地、国家自主创新型制造业城市。

产业兴则城市兴。蓬勃发展、生机无限的产业带来了如草木蔓蔓日茂的发展机遇。

中山正集中力量推动建设深中合作创新区、翠亨科创产业园、岐江新城智慧港等产业园,高标准建设十大主题产业园,高水平打造新能源、生物医药与健康、新一代信息技术、智能家电、高端装备、光电光学、灯饰照明、中山美居、现代农业与食品、现代时尚10大现代产业集群。

其中衍生而出的投资兴业、就业创业机遇不言而喻、不胜枚举。

在推动就业方面,中山每年均交出高分“就业答卷”。中山已连续4年在广东省就业目标责任制考核中拿到“优秀”等次,超额完成各项就业服务指标,涌现出众多推动就业创业的先进经验。

“妈妈岗”员工正在作业。记者 黄艺杰 摄

“妈妈岗”员工正在作业。记者 黄艺杰 摄

“妈妈岗”,作为一种柔性管理、弹性工作的用工模式,一经挖掘便迅速火遍全国,家喻户晓。中山继全国率先出台首个“妈妈岗”政策一年后,去年11月,中山又升级“妈妈岗”政策,将适用群体拓展到更多劳动者。政策的春风,也让人力资源不断得以开发利用,有效破解企业用工荒、招工难的难题,实现家庭、社会、企业三方共赢。目前,中山“妈妈岗”备案企业493家,备案岗位超2.2万个。

这为深中融合后的人员流动提供了做好家庭与事业平衡的机会,可有效解决家庭育儿的后顾之忧。

除此之外,中山还投入真金白银支持企业稳岗。光是去年,中山就累计发放惠企利民就业政策补贴资金超2.1亿元,惠及企业超60万家次,中央、省、市转移下达各镇街就业创业补助资金超1亿元,各种降本增效政策为超22万家企业减负超过7亿元。

在中山,“市-镇-村”三级零工市场和就业驿站建设已实现全覆盖,24个零工市场、23个就业驿站,覆盖全市近50个劳务需求大的村(社区),让一个个蜂享驿站、党群服务中心等设在群众“家门口”的载体资源,化身招聘信息即时获取场所,搭载创新的“即时快招”服务模式,成为群众找零工、促就业的“温暖港湾”。

中山市人力资源和社会保障局主要领导介绍中山市“零工市场”运行模式。记者 黄艺杰 摄

中山市人力资源和社会保障局主要领导介绍中山市“零工市场”运行模式。记者 黄艺杰 摄

今年3月,深中两地共同签署《深中两地创业孵化基地发展合作框架协议》,双方将通过发挥各自的优势和特色,构建以服务青年为主要目的的创新创业中心,打造深圳与中山青年实现创业梦想的平台,协助港澳青年更好融入大湾区发展,发挥创新创业就业等多重积极作用,在运营管理、创业服务、项目引入、项目孵化等方面进行共建共享。

中山已建立超40家创业孵化基地,建成2个省级规划布局的港澳青年创新创业基地,提供一系列丰厚的政策和服务礼遇,越来越多的港澳青年选择筑梦中山。目前,累计孵化港澳项目超350个,在孵港澳项目106个。

随着深中的走近、走近再走近,珠江口东西两岸必将有更多群众选择中山、扎根中山。无疑,中山扎实深入的就业创业政策服务体系,已成为大家青睐中山的理由之一。

人才高地,爱才育才沃土

深圳是创新高地,高新企业数不胜数,科技成果不胜枚举。珠江口西岸的中山则是老牌工业强市,产业智能化数字化转型升级实践正酣。

成果需要转化,生产需要产业园区,制造业基础雄厚、产业链条完备的中山,无疑成为深圳企业的最佳选择之一。

无论是科研的联动,还是生产的调配,关键都在于人才。人才兴,则发展兴、事业兴。多年来,中山一直把人才这个“关键增量”摆在核心位置。

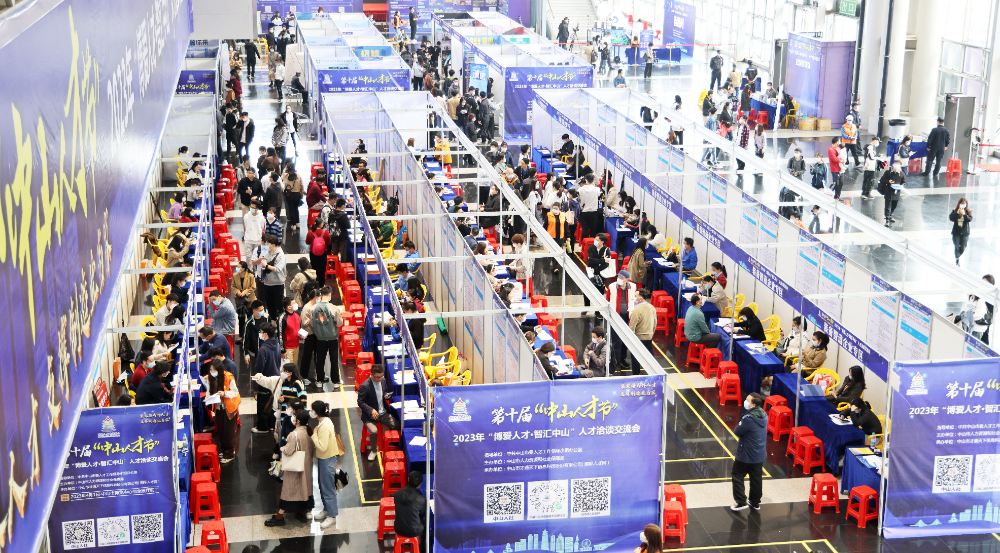

招聘会现场人头攒动。记者 文波 摄

招聘会现场人头攒动。记者 文波 摄

2022年,中山印发《中山市新时代人才高质量发展二十三条》,投入50亿元,推出人才医疗、人才子女入学、人才住房等专项措施,部署实施“中山英才计划”,实现“双百双千双万”目标,即新增100名各领域领军人才、100个创新创业团队、1000名博士正高人才、2000名特聘人才、20万名高技能人才、50万名技能人才。

其中,明确实行的“特聘人才”制度是“中山人才二十三条”中最具分量的一个创新举措。“特聘人才”制度的主要特点是坚持“破四唯”与“立新标”并举,将过去全市单一的人才认定标准变为区分行业领域的多元人才评价体系。入选的人才最高可获得200万元的相关补贴待遇。

“中山英才计划”综合领域2023年度特聘人才授聘暨高层次人才平台授牌仪式举行。记者 刘万杰 摄

“中山英才计划”综合领域2023年度特聘人才授聘暨高层次人才平台授牌仪式举行。记者 刘万杰 摄

在评价标准上,不再直接凭学历、职称、荣誉、奖项认定人才,而是改为向创新价值较大、专业能力突出、业绩成果显著、作出积极贡献的人才倾斜。同时,积极优化人才医疗、住房、教育等政策,从多个层面对贡献突出的优秀人才给予更高礼遇,有力保障优秀人才扎根中山创新创业,让各行各业人才拥有更多脱颖而出的机会。

工业城市腾飞,最离不开的就是技能技术人才。

技能人才从哪里来?除了向外招引,中山还大力开展自我培育,推动职业技能培训,培养职业技能人才。中山目前已全面推行终身职业技能培训制度,以职业(技工)院校为骨干,各类职业培训机构为基础,实行学制教育与短期培训并重,大规模开展职业技能培训。

技能技术人才为机器人“把脉问诊”。记者 缪晓剑 摄

技能技术人才为机器人“把脉问诊”。记者 缪晓剑 摄

与此同时,中山深入推行“产教评”技能生态链,实现政府、龙头企业、院校三方联动,各司其职,充分激发龙头企业的领头和辐射作用,以点成链、以链带面,辐射整个上下游产业链,形成一体化、系统性的人才培养渠道,培养出与产业高质量发展相匹配的高技能人才。

以赛育才、以赛选才,从培养、使用、评价、激励等方面构建全方位、多层次的技能人才培养体系,是中山抢抓技能人才红利的另一种途径。

中山已连续4年举办全市性综合职业技能大赛,年年都有新变化、新亮点,参赛人数、赛项类别、考核级别均出现全面升级的良好趋势。正如火如荼举办的中山市第四届职业技能大赛,紧跟产业发展趋势,赛项设置瞄准新质生产力,让脱颖而出的技能人才成为中山新时代“十大舰队”破浪前行的动力引擎。

中山市第四届职业技能大赛比赛现场。记者 黄艺杰 摄

中山市第四届职业技能大赛比赛现场。记者 黄艺杰 摄

企业要想大阔步向前,也离不开人才,他们更舍得下功夫、花资金培育属于自己的人才,并为人才发挥作用、施展才华提供更加广阔的天地。

当前,中山各大企业几乎都拥有管理和技术两条清晰且明确上升通道给到员工,让“英雄有用武之地”。同时,技能等级评定自主权下放企业后,更进一步激活了企业人才培育的内生动力。

目前,中山企业备案并开展技能评价的工种数量达到252个,全市技能人才总量超78.6万,技能人才占比36.16%,排名珠三角地级市前列。技能人才体系逐步完善,技能人才队伍质量不断提升。

完善的人才培育孵化体系,让“人人皆可成才”不再是遥不可及的梦想,而是触手可及的现实。

可以说,无论哪类人才,都能在中山这片“爱才、敬才、尊才”的沃土上,找到自己的人生舞台。无疑,深中两地的“硬联通”,将愈加便利人才流动。

深中通办,一件事一次办

人才选择一个城市,无非看中两点:广阔发展空间、高品质的人居生活环境。

“百千万工程”“绿美中山”“工改”“治水”……一系列重大战略的实施部署,让美丽中山跃然眼前。作为孙中山先生的故乡,中山历史文化底蕴深厚、人文气息浓郁,是国家历史文化名城,是六届全国文明城市,是大家公认的宜居宜业宜游之城。这是看得见的幸福。

幸福不仅要看得见,更要感受得到,才能算得上是高品质。深中通道的开通,让深中两地迈入“半小时生活圈”,“双城记”得以畅想。基于此,更多政务事项的跨城通办被广大市民群众所关注。

市民在“社保服务跨省通”专窗办理业务。 通讯员供图

市民在“社保服务跨省通”专窗办理业务。 通讯员供图

目前,中山已超110项人社领域事项实现了“深中通办”,涵盖社保、就业、入户、档案、职称等方面。其中社保事项,中山全市286个合作银行网点、29个镇(街)网点、290个村(居)网点,均可为深中两市参保企业、群众提供社保政策解答、业务指导和办理等服务,在中山居住的深圳人员也可享受“家门办”“就近办”社保服务,深中企业群众实现两地“自由切换”。

今年中山市作为全省“企业职工退休一件事”首批试点城市,实现线上“一端受理”、线下“一窗受理”。线上办理实现企业职工“零跑动”即可办成社保、医保、公积金等部门的退休业务,可减少提交材料7份、少填信息24项,办理时限最多可缩短47个工作日,每年将惠及超3万名企业退休职工。

无疑,深中通道的通车,将为两地的联动带来更多机会,为区域内居民带来前所未有的便捷与舒适。

编辑 江慎诺 二审 黄凡 三审 向才志