父亲、儿子、外父、女婿同声同气干大事,说的是港口镇的“新农人”苏伟浩一家,现在苏伟浩与父亲、外父每天都在为一个小小的草菇忙碌着,共同重拾一份对“港口草菇”的世纪情缘。

草菇,相信大家都不陌生,但你可能不知道的是,上世纪90年代,港口镇的草菇产业,尤其是大南草菇,因其用稻杆沤肥种植的特色而曾经名噪一时。

(1996历史资料同期声)港口镇草菇种植户:“大南草菇的特点就是菇型好,肉厚,大个。”

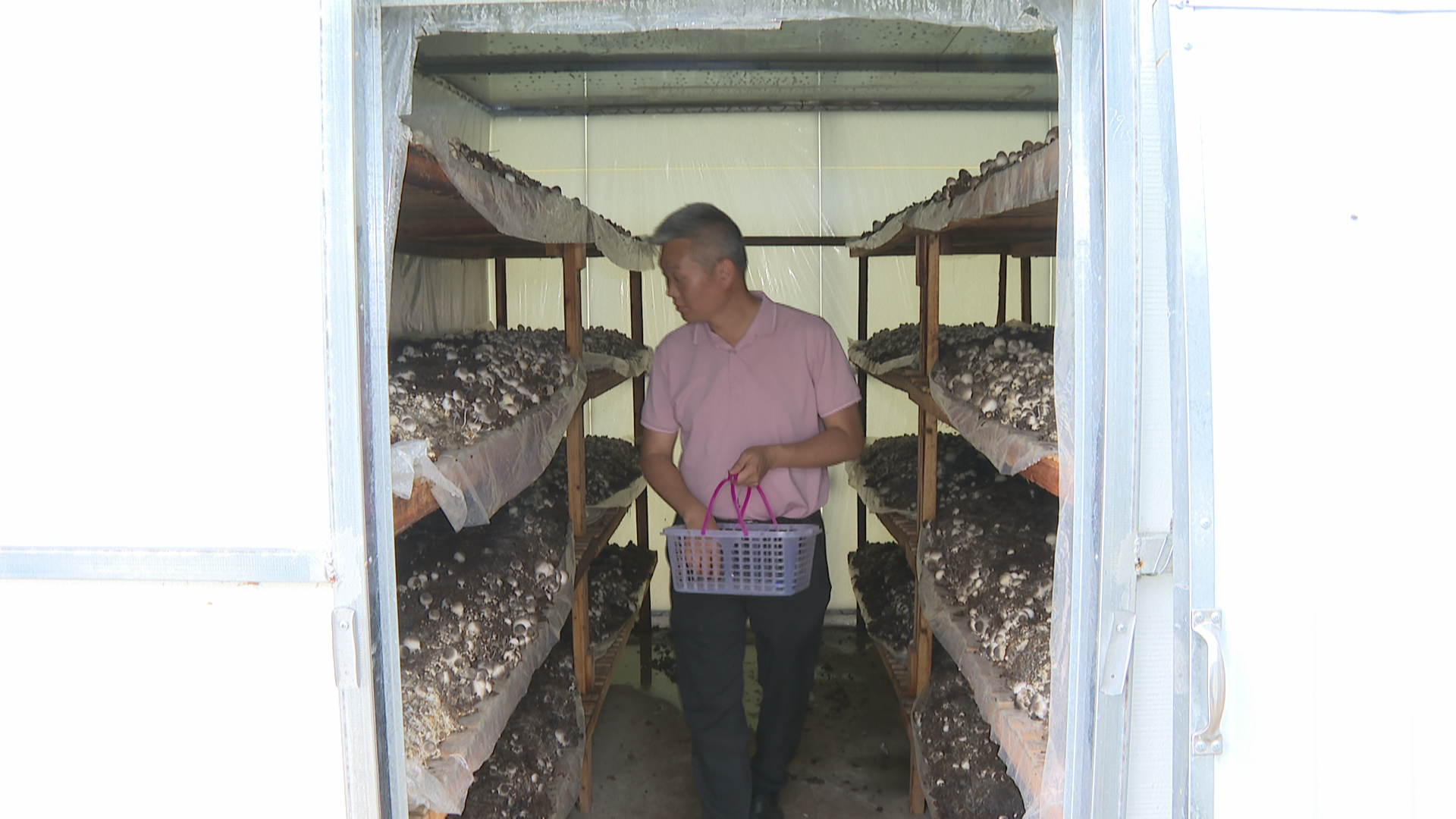

后来由于种种原因,港口镇种草菇的人越来越少,时至今日,用稻杆沤肥种草菇的传统已经难得一见,而90后“新农人”苏伟浩与他外父合开的草菇种植场就重拾这项传统。

港口镇草菇种植户苏伟浩:“像我们这个池这样,这是刚刚沤的肥,沤两天之后,就搬出来,再加一层石灰和麦皮一起沤,现在池子这里是没有加的,直接用水沤,但是这里就加了麦皮和石灰,沤两天之后再进大棚里。”

苏伟浩的岳父郭华添以前用传统方法种过草菇,区别只是以前在田里种,现在改在大棚里种。

港口镇草菇种植户、苏伟浩老丈人郭华添:“想传承以前的技术种草菇,就开始慢慢回想起以前的传统种植的方法,找回以前的口感,足足学习了三四年才能够做到产量稳定,自己研究、摸索。”

现在苏伟浩的农场里日产草菇200多斤,这种传统的港口草菇深受酒楼食肆的青睐,虽然20多元一斤的价格不便宜,但基本上不愁销路。

记者林绮武:“苏伟浩说,他们的草菇卖出去给客户,不会作修整,甚至是带着禾杆的,客户照样愿意接受,因为他们要的就是这种传统的味道,特别在中秋节的时候,本地人有一种习俗,就是用草菇煲粥,他们说特别鲜,所以那天的销量和价格都是倍增的,一斤甚至卖到了60元。”

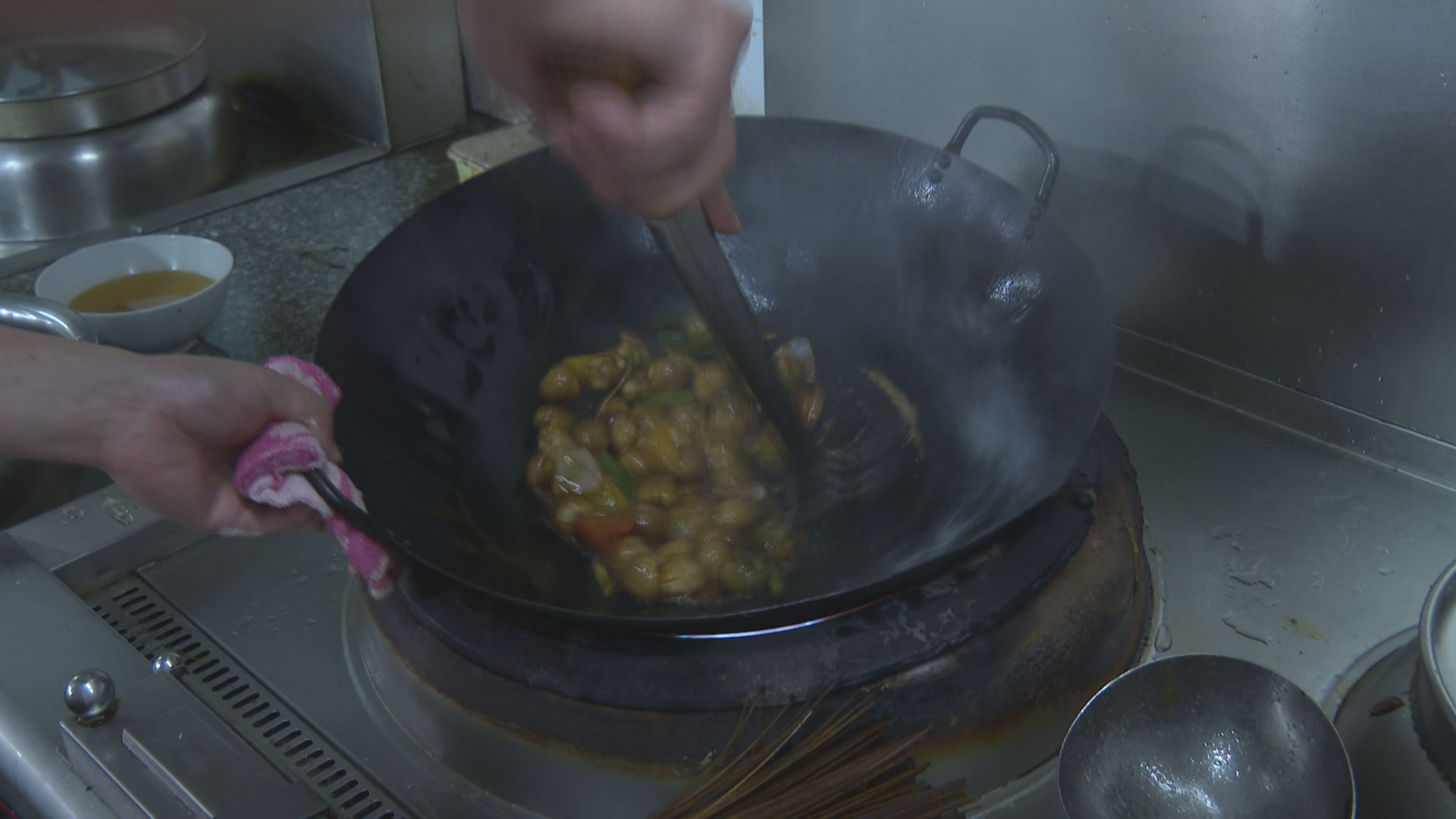

苏伟浩的父亲苏明全上世纪90年代就是专营草菇菌种生意,后来港口草菇种植式微,他就转型开餐厅,现在苏伟浩农场产出的草菇也供应自家餐厅。

苏伟浩父亲苏明全:“属于一条链一样,有炒的、蒸的、煲汤的,有些客人需要用草菇煲粥。”

港口镇草菇种植户苏伟浩:“老丈人起初租这块地的时候,还没打算种草菇,后来两家人一起吃饭,聊了一下,他说不如干回老本行,与家里饭店对接,自产自销。”

现在,不少“新农人”都看好港口草菇这个传统品牌,开始用现代化的方式种植草菇。80后的周伟明一年多前开始在大南村种植草菇,年产量8万斤左右,年产值达200多万元。

港口镇草菇种植户周伟明:“以前草菇一年下来只能收一两批,集中在秋季的时候,但是现在我们可以做到4月到11月,天天都有得摘,我们现在采用的都是工厂化的生产模式,通过一些温控技术和湿度的控制,令到草菇可以达到自然生产的生态。”

港口镇农业农村局局长吴中明:“通过支持一些企业进行标准化、规模化栽培,出一些精品,打造自己的品牌,我们也将技术传授给有需要的农户,另外通过线上线下推广。”

编辑 古淑雯 二审 牛宇华 三审 杨沛