台风过境后,风雨渐歇。9月25日,岐江公园的铁轨映出了第一缕晨光。遗憾的是,巴西当地时间2025年9月23日,这座公园的设计者,国际景观大师,北京大学建筑与景观学院创始院长、教授俞孔坚在巴西参与拍摄纪录片《海绵星球》时不幸坠机遇难,享年62岁。

在俞孔坚的职业生涯中,中山是一个有着特殊意义的城市,是他口中的“老朋友”;岐江公园则是承载他核心设计思想的标杆之作,是他的“首个颠覆性项目”。

二十多年后再看岐江公园,它依然充满着对本土自然和人文的珍视之意。它打破了中国传统园林式公园的格式,在一个生锈的工业区内呈现历史文脉,以“野草之美”烘托工业遗迹,用乡土植物完成生态重生,打造出一个兼具艺术审美、城市蓄洪、文化延续等多重功能的新型公园,开创了国内工业遗产改造的范式。

岐江公园的设计不仅在当时得到国际认可、屡获大奖,至今也是市民游客喜爱的休闲地和打卡地。该公园中所呈现的“大脚”美学、景观设计与城市功能相结合等理念,仍如灯塔一般,深刻影响着公园城市建设的思路与方向。

99%专家反对,80%市民支持

1999年,中山曾经的“船老大”——粤中造船厂在公路运输崛起的时代浪潮中缓缓落幕,留下满园锈迹斑斑的厂房、铁轨、船坞和水塔。它们将何去何从,人们争执不下。

而在此前两年,俞孔坚获哈佛大学设计学博士学位后回国创办了北京大学建筑与景观设计学院并担任首任院长,创办了国际获奖期刊《景观设计学》并任主编。

历史的相逢,总是留给有准备的人。

1999年,在一次关于城市公园设计理念的培训班上,中山市有关领导与俞孔坚教授建立了联系,并告知他中山有一处废旧船厂,去留未定,诚邀他到中山实地考察。俞孔坚欣然应允。

考察后,俞孔坚建议中山先不要拆除旧厂,可以考虑改造为公园,但不是中山原计划建设的儿童公园,而是一座工业遗产主题公园。这一想法得到了有关部门和其他专家的认可。很快,中山市政府将岐江公园设计建设项目委托给俞孔坚,这也是他回国后接手的首个项目。

原中山市城乡规划局副局长、总规划师何化忠当年全程跟进了该项目。何化忠告诉记者,当时,国内公园设计以园林范式为主流,曲径通幽,精致讲究。但在俞孔坚的设计方案中,道路是笔直的,植物是野生的,围墙更是不存在的,整座公园与城市完全融为一体。

“道路笔直,代表着工业文明中效率优先的法则;野生茅草,是对本地自然规律的遵从。”何化忠回忆道,自己曾陪俞孔坚深入五桂山,遍访林场工人和本地村民,寻找本地最具生命活力的植物,后来锁定了一种“茅草”,种植在公园滨水处。这种生命顽强、四季变化的植物,还有一个更柔美的名字:蒹葭。

“我们现在公园里看到的那艘船,当时已经卖出去了,后来又想办法赎回来,作为这座工业遗产主题公园的灵魂造型。”何化忠回忆道。对于场地内遗留的工业设施,俞孔坚拒绝了“修旧如旧”的常规思路,而是采用“保留、再利用与再生”的策略,完整保留了当年的铁轨、龙门吊、变压器等,这些“破铜烂铁”被重新刷漆,转化为兼具实用功能与艺术感的装置,静静诉说着一座城市的变迁。

这套方案后来被概括为“足下文化与野草之美”。所谓“足下文化”,就是日常的文化,是用当代语言讲述共和国工业化历程,唤起普通人对城市发展的回忆;所谓“野草之美”,就是平常之美,是那些被遗忘、被鄙视的自然之物的美。

然而,这套方案由于颠覆了当时国内传统的景观设计理念,而遭遇激烈的争论。俞孔坚在2023年接受媒体访问时回忆了这段经历。他说,当时专家评审会上,只有一位专家赞成他的方案,其余99%均表示反对。有人认为他保留的船厂机器破旧脏乱;有人质疑公园野草丛生,有违园林美学;有人批评其过于冰冷,缺乏传统园林的人文温度。

中山市政府勇于担当,在全省率先实行吸纳公众参与城市规划建设。“我们把公园设计效果图打印出来,在船厂工地、富华酒店大堂、旧图书馆等地作集中展示,并邀请社会各界代表进行无记名投票。”何化忠回忆说,他曾一遍遍为市民作方案讲解,一个个回答市民问询。最终,俞孔坚的设计方案获得了八成以上市民的赞同,特别是粤中船厂的老干部、老工人,他们深为感动,认为公园方案尊重了城市工业文化和他们的个体情感。

最终,中山市政府听从民意,采纳了俞孔坚颇具挑战的设计方案。

倡导“大脚美学”

倡导“大脚美学”

“我自爱我的野草”

在学界和业界,人们常常将俞孔坚和“反规划”概念联系在一起。“反规划”是中国快速城市化背景下提出的城市建设领域术语。该理论并非反对规划,而是通过逆向程序构建城市发展基础,维护土地生态完整性与地域景观真实性,应对城市无序扩张。俞孔坚是这一理论的坚定践行者。

岐江公园的规划建设过程,也是这样一场人与地的对话。

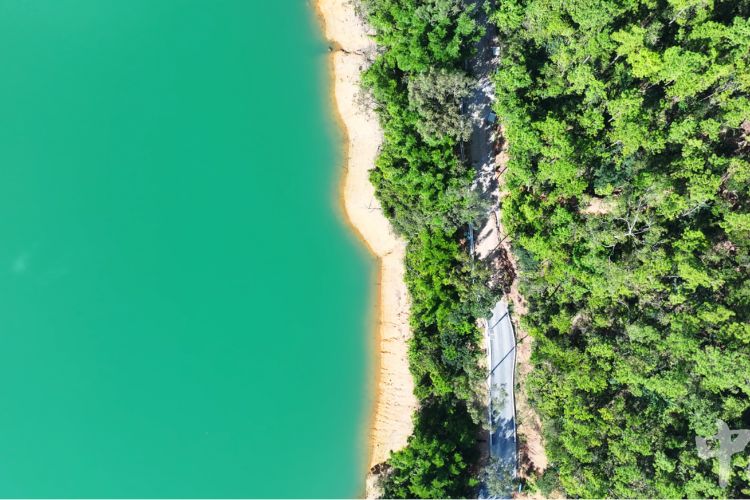

岐江河是中山人的母亲河。在城区段,岐江河河面收窄,雨季防洪压力增大。为了满足城市防洪的需求,水利部门要求拓宽20米过水断面,而沿江两侧密布房屋和榕树等,难以实现河面拓宽。在岐江公园改造建设过程中,俞孔坚和水文专家反复测算,最终提出“开渠成岛”的创想——根据河流动力学原理开挖内河,既满足防洪需求,又将古榕与水塔围合成生态岛,使自然遗产得以存续,水塔也因此变身成为夜间发光的航标灯塔。

此外,俞孔坚团队还在水位区间修筑梯田式种植台,架设方格网状栈桥,随水位起落形成错落景观,再搭配乡土水生植物,既保证了全天候亲水性,又构建了完整的湿地生态系统。公园建成不久,这里便吸引了多种鸟类栖息。

2002年,建成后的岐江公园斩获美国景观设计师协会年度荣誉设计奖,这是中国景观设计首次获得该领域的国际最高奖项。评委们评价:“这个设计重新定义了工业遗址的价值,在生态恢复与文化传承之间找到了完美平衡。”此后,中国建筑艺术奖、全国美展金奖、ULI全球卓越奖等荣誉接踵而至,为中山在国际景观界赢得了一席之地。

“岐江公园的影响力超越了景观领域,成为中国工业遗址改造的范本,前来参观学习的人络绎不绝。”何化忠骄傲地表示,在岐江公园建成之后,全国各地才陆续掀起工业遗产活化的热潮。

在俞孔坚所著的《大脚革命与新桃源》一书中,他阐述道:中国历史上,年轻姑娘为了所谓的漂亮而被迫缠足。如今的城市建设在许多方面表现出了对文明的误解及审美的扭曲,我们在城市中造了许多公园和绿地,但设计精神上还延续造园术,重观赏,不重实用。举例来说,稻田变草坪、鲫鱼变金鱼,这种“高雅化”的美只能供观赏,而无实用价值。他将此定义为“小脚都市主义”,或者“小脚美学”。

与之相对的“大脚之美”则与实际生活密不可分,人人可以享有。“大脚美学”主张回归土地伦理,学习农民的智慧,寻找大自然内在的健康和生产力。俞孔坚发起了一场“大脚”革命,岐江公园是他的“代表作”。在多个公开场合,他都将岐江公园列为“重要且满意的作品”,并坚定地表示:“我自爱我的野草”。

岐江公园能在中山建成

离不开这座城市的开放与包容

2017年是中山荣获联合国“人居奖”20周年。当年11月,中山召开了“大湾区时代:城市人居与人文”发展论坛,论坛邀请到俞孔坚、刘士林等当今城市规划建设界的重量级专家学者,为中山人居建设建言献策。

时任中山市政协主席的丘树宏表示,论坛希望通过总结中山多年来城市发展经验和文化沉淀,为中山在粤港澳大湾区规划建设中取得先机凝聚众智。他还记得俞孔坚教授当时演讲的主题是“中山的20年”。

“他对比了中山20年间的巨变,并认可中山市委、市政府始终重视生态建设,把生态保育与城市发展紧密联系在一起。”丘树宏回忆道,岐江公园这个具有颠覆性的景观设计项目能在中山建成,离不开这座城市一贯以来的开放性与包容性。

俞孔坚当时还提出,中山在粤港澳大湾区中拥有丰厚的生态资源、独特的镇域经济、具有影响力的文化元素,如何把这三者与城市生态保育相结合,是接下来中山城市建设的重点领域。中山应该珍惜“珠三角保留农业传统最丰富的地方”这一优势,保护疍家民俗、沿海水系、水乡等特色,同时在城市生态文明与功能修复方面走在全国前列,率先探索生态、生产、生活三个领域间的协调发展。

2023年,《中山市公园与绿地体系专项规划(2020-2035年)》出台,提出至2035年中山全市公园总量超过1000处,将中山建设成一座全域公园城市,实现“千园之城”。俞孔坚在接受南方日报、南方+采访时进一步提出,中山可以把孤立的山峰连在一起,真正实现“山中有城,城中有山”,并且和丰富的水系结合起来,通过打造“海绵城市”,来实现人与自然和谐共生。“以山为骨,以水为脉,以文化和生态为灵魂,实现人、绿交织,实现山、水、城共融。”

如今,中山在这条共生之路上稳步前行,俞孔坚教授的学生们也在延续他“野草之美”的实践。在许多人眼中,俞孔坚是一个勇敢追求理想的人,总是以饱满的热情和能量去面对新事物,以系统性的方法和智慧去解决问题。他常常告诉学生们“不要总想着去创造宏伟的景观,要学会倾听土地的声音。”

在学生们的记忆中,俞孔坚教授常常穿着一件红色T恤,似乎总是如灯塔般传递着温暖和能量。 在发生坠机事故当天,俞孔坚留下了最后一段影像。巧合的是,画面中的他同样穿着一件红色T恤,他站在潘塔纳尔湿地前感叹:“南美潘塔纳尔天然湿地正一步步被牧场吞噬。”在视频结尾,他说:“我的探秘,才刚刚开始。”

编辑 谭桂华 二审 韦多加 三审 向才志