十月的雷州半岛,海风裹挟着咸湿的气息,却吹不散扑面而来的文化厚重。作为国家历史文化名城,雷州的千年文脉如地下暗河,滋养着这片土地;而“百千万工程”的春风,则如阳光雨露,让沉睡的古迹、沉寂的村落、沉默的技艺,焕发出前所未有的生机。

10月22日-24日,“雷州·国家历史文化名城传承与奋进‘百千万工程’暨全国媒体看雷州采风活动”举行,本报记者与来自全国各地30多家媒体的记者一起,走进雷州。

在这次为期三天的“全国媒体看雷州”深度采访中,记者穿梭于古祠、工坊、渔港与房车营地之间,目睹了一座古城如何以文化为魂,在传承中创新,交出一份崭新的乡村振兴与城乡融合的“雷州答卷”。

石狗变“宠物”,千年文脉苏醒

采风首站,雷州市博物馆的“石狗奇观”颇让人震撼。形态各异、神态万千的石狗,或蹲踞威严,或憨态可掬,或携幼护子,或口衔宝珠——“雷州石狗,确实名不虚传!”采访团一位记者评价。讲解员解释,雷州石狗是“天南重地”的图腾,是百姓对风调雨顺、驱邪避灾的朴素祈愿,更是雷州文化区别于广府、潮汕、客家的鲜明标识。

然而,文化的生命力在于传承与转化。在应葵雕刻艺术有限公司,雷州石狗非遗传承工作室主理人陈苗的讲述让大家看到了传承的力量。她指着展厅里一尊尊精美的石狗文创产品——迷你摆件、书签、印章、钥匙扣说:“我们不仅要保护石狗文化,更要让它走进现代生活。”这正是“百千万工程”所倡导的“活化利用”精髓。陈苗团队正通过新媒体平台,将石狗故事“动漫化”“IP化”,让古老的图腾与年轻人的审美对话。

文化传承不是博物馆里的标本,而是可以融入日常、创造价值的“活水”。未来,当一个石狗书签成为年轻人的“社交货币”,文化便真正实现了从“遗产”到“资产”的华丽转身。

房车安家,落后村落蝶变

如果说博物馆里的石狗是历史的回响,那么沈塘镇处井村的房车营地,则是新时代乡村发展的新图景。谁能想到,一个曾是革命老区、水库移民的落后村落,如今竟因“房车经济”一跃成为全国知名的“网红村”。

在处井村,记者团见到了房车圈的“诗和远方”。数十辆来自四川、湖南、东北的房车,如候鸟般停泊在风景塘畔,车主们或在树荫下对弈,或在草坪上遛狗,或在自建的简易厨房里烹饪家常。一位来自四川的李叔说:“这里环境好、村民热情,空气清新,Wi-Fi稳定,我已待了7天,还不想走。”

村党支部书记吴宏秀的介绍印证了这并非偶然。近年来,处井村以“百千万工程”为抓手,完成了基础设施的“脱胎换骨”:道路100%硬化,供水、污水管网全覆盖,建起了风景塘、和事亭、卫生站、篮球场……这些看似寻常的民生工程,恰恰是吸引“房车候鸟”驻足的原因。当城市拥堵与喧嚣成为常态,乡村的宁静、整洁与人情味,便成了稀缺资源。处井村精准捕捉了这一趋势,将“美丽乡村”的硬件优势,转化为“房车经济”的软实力。2023年以来,累计接待房车1600车次、近3000人次,2024年一季度仅营地收费便创收7万元,这组数字背后,是村民实实在在的增收。

处井村并未止步于“流量”。眼下,村强村公司已注册成立,环北二期水岸营地项目正火热推进,文旅综合体招商也在进行中。这标志着处井村正从“被动承接流量”向“主动构建业态”升级。

未来,这样的一幅画面值得期待:房车游客在营地品尝本地种植的有机蔬菜,在村史馆了解革命故事,在非遗工坊亲手体验蒲草编织,他们的消费便不再是“一次性”的,而是深度参与、情感连接的“留量”经济。这样的“农文旅融合”发展蓝图,让记者团看到了乡村振兴的理想形态——不是简单的观光打卡,而是以文化为底蕴、以生态为基底、以产业为引擎,构建一个自循环、可持续的乡村新生态。

科技赋能,“蓝色”与“绿色”交响

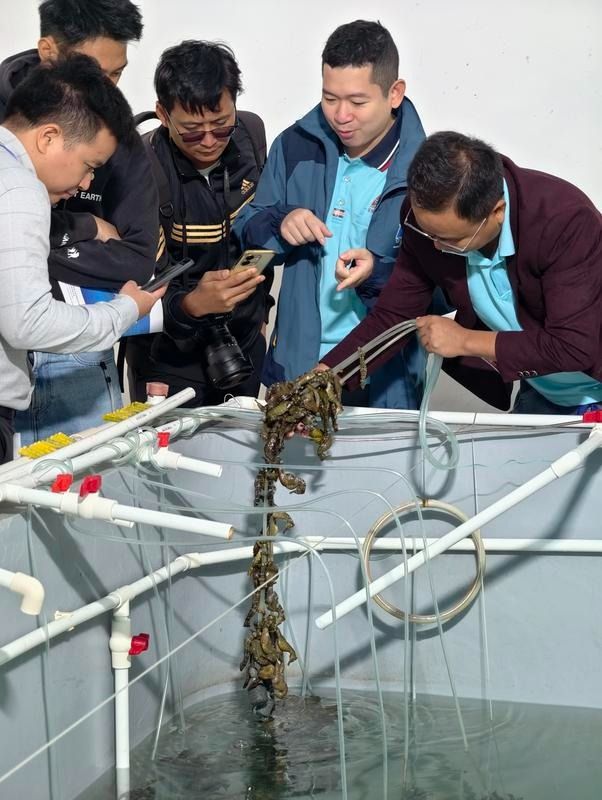

雷州推进“百千万工程”,远不止在古韵与乡愁上发力。在广东海威农业集团,记者团见识了“蓝色粮仓”的威力。透明水箱里游弋的大黄鱼,是海威团队与广东海洋大学“产学研”结合三年的成果;200多个家系的南美白对虾种虾,技术达世界先进水平。海威集团构建的“从育种到餐桌”全产业链,不仅带动数十万养殖户致富,更将湛江大黄鱼养殖技术推向全国前列。

而在广东大毛牛新材料有限公司,记者团又感受到了“绿色经济”的巨大潜力。这家企业的展厅里,没有轰鸣的机器,只有安静陈列的高回弹鞋中底材料样品。董事长张媛婷拿起一块样品,轻巧地弯折后瞬间回弹:“这不仅舒适,更是低碳环保的。”企业“六星零碳工厂”的理念,与雷州保护深岩泉的画景饮料、守护红树林的调风镇,形成了一种奇妙的呼应——对自然的敬畏与对科技的拥抱,共生成长。科技赋能,让“百千万工程”下的“蓝色”与“绿色”交响奏鸣。

文化是根,融合是路

三天的采风,在雷祖祠,记者们听唐代刺史陈文玉“勤政爱民”成为今日“雷祖”的传说;在陈瑸纪念馆,感受其“知恤民而不知爱身”的清廉风骨;在足荣村的古法酱油晒场,闻180天日晒夜露的“时间味道”;在处井村的房车营地,体验新时代旅居者对诗意栖居的向往。

“百千万工程”之于雷州,绝非简单的项目建设,它以文化为根脉,撬动了产业、生态、民生的系统性联动。一座国家历史文化名城的真正活力,从来不在于它有多少古迹,而在于它能否让古迹“活”起来,让文化“火”起来,让乡村“富”起来,让人民“乐”起来。传承与创新从来不是非此即彼的选择题,而是相辅相成的必答题。

下一次再来雷州时,我们期待,能在这里的咖啡馆里,喝一杯用本地蒲草编成杯垫盛着的深岩泉水,听一位从广州来此旅居的设计师,讲述他如何将雷州石狗的纹样,融入限量版潮牌T恤。那一刻,文化,便真正融入了生活的血脉。

而香山文化,同样面临如何让传统“潮”起来的课题,所有的思考也都值得共同探讨。

编辑 袁凤云 二审 朱晖 三审 吴森林