中山作家黄廉捷创作的长篇小说《喜隆桥边》,我是一口气读完的。这样读一部长篇小说,应该是几十年前的事了。这部15万多字的长篇小说,以事业爱情双线结构、鲜明生动的人物形象、细腻逼真的场面描写、草蛇灰线的情节设置以及浓郁的地方色彩,为读者描绘出一个充满生机与希望的渔村,歌颂了青年人勇于回乡创业,振兴乡村的精神,表达了对志同道合,相互促进的美好爱情的赞美。

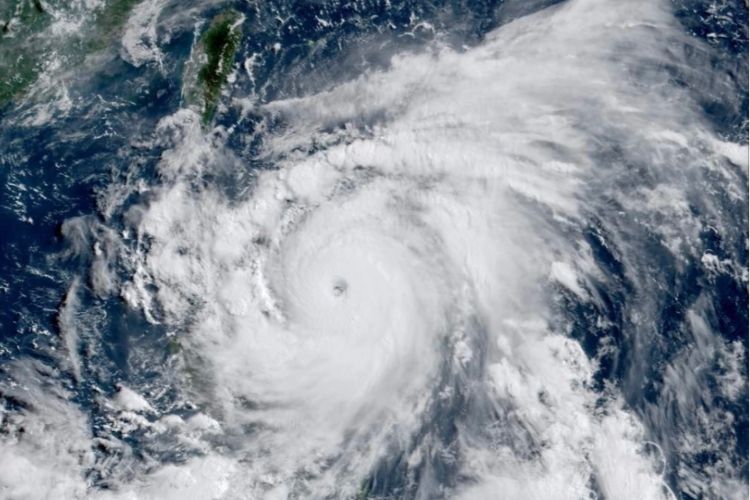

小说采用事业爱情双线结构发展情节,紧扣“鱼”字为文,《喜隆桥边》鱼味无穷:接受养鱼——初见成效——遇到麻烦——克服阻力——养鱼成功——开心吃鱼。陈大阳整合零散鱼塘,推动合作社模式,实现统一种苗、统一技术、统一销售,让喜隆村的渔业发展迈向新的台阶。黎秀芬推出新的治村思路,开展民主议政,带领村民抗击台风,为渔村发展营造良好的环境。读者可以轻松读出陈大阳养鱼暗含对黎秀芬环保理念的认同;黎秀芬力排众议促进合作社,既有对渔村生活质量的考量,也包含对陈大阳创业理想的欣赏。两条线索相互交织,共同推动情节发展。他们相恋——分手——重逢——相恋,并非一帆风顺。读者也随着情节的发展为他们担心——欣喜——着急——高兴,充满了代入感。这种同步结构的写法,既避免了单纯事业叙事的枯燥,也克服了纯粹爱情故事的浅薄,不失为乡村振兴题材小说的一种范本。

围绕渔村发展,塑造鲜明生动的人物形象,《喜隆桥边》鱼味无穷。好的小说,都是有好的人物形象,读者记住的首先也是人物,然后才是故事,然后才是主题。无论是古典小说还是现当代小说,都是如此。《水浒》里的林冲武松鲁智深,《红楼》里的宝钗黛玉王熙凤,《活着》里的家珍有庆徐福贵,《白鹿原》里的黑娃白灵田小娥,概莫能外。

《喜隆桥边》的故事设定在岭南珠三角地区一个虚构的、聚集了广府、客家与潮汕三大民系的喜隆村。鱼塘是这里的肌肉,河道是这里的血脉,喜隆桥如纽带,连接着各个村庄,大榕树则是历史老人,见证着村民们的生活变迁。

陈大阳体现着传统乡土智慧与现代商业思维的奇妙融合。他出场时只是一个外出打拼得并不出色,回乡探亲闲逛的大学生,对渔村是陌生的,五叔的鱼塘危机让他“被动选择”接手鱼塘。这给读者以真实感。“穿着黑色短袖T恤和运动裤的陈大阳想早起运动,在这么好的环境下跑步,呼吸带着青草味的空气,能让人舒心醒脑。可惜,陈大阳发现自己的运动鞋并没有带到鱼塘这边来……”“张小爱原本没想理这两个人,见陈大阳两眼放光,那神色犹如见到了梦中情人……”小说中对于陈大阳的肖像描写不多,但寥寥几笔就写出一个活泼朝气,真实可信的青年形象。黎秀芬的形象也很立体突出。这个从广州白领变身而来的驻喜隆村第一书记,是珠三角客家女性群体的典型代表。初到村委任职,她便直面“茶水费事件”难题,通过调查问卷和召开听证会等方式,争取村民的理解支持,展现出卓越的治理能力与担当精神。

陈大阳的父亲陈仁威,黎秀芬的父亲黎大南,很会来事的同学关来田,伶俐活泼的张小爱,都是作者成功塑造的人物形象,他们或推动情节发展,或绾结矛盾,锻炼人物性格。五叔、强叔和福源叔,七婶和广州技术顾问胡秋花,反面人物罗铁仔、周三根都写得生动形象,有血有肉。而像招爱娣这样着墨不多的人物,也凭借其乐于助人的大爱形象,成为书中温暖人心的存在。这些生在渔村,长在渔村的人物,举手投足,几乎都与渔业发展相关。

细腻逼真的场面描写,给读者展开一幅幅生动的珠三角渔村画卷,鱼味无穷。“阴凉的老条凳上,四五个阿姨一排坐着,几个大叔围在一边聊得正热闹。有些认识陈大阳的老人,也没顾得上和他打招呼,只管着聊天。”这里写的是陈大阳听到五叔鱼塘出事时的场景。

“中午的鱼塘四周,只有草虫和贪食的麻雀不时飞过,发出叫声,四处静得吓人。阳光似乎忘记了这里,没带一点生气。一缕缕阳光洒在鱼塘边的杂草上,五叔在鱼塘边草地上休息。旁边一棵木瓜树的黄叶没精打采地垂下来,枝干上围着一堆木瓜,有几只已经黄了一半。”这是五叔捞出死鱼后鱼塘边的场景。

“陈大阳打着手电,一晃一晃地走出去。耳边的风呼呼乱叫,一时大一时小,好在他戴着头盔,外面套上雨衣,脸上沾的雨水并不多。前路一片漆黑,导致看不见方向,手电筒的光在夜幕下显得更加微弱。”这段描写台风来时的场景。

这些场景描写,暗示人物心理,为人物的活动提供了渔村背景,对塑造人物性格有着非常积极的作用。

草蛇灰线的情节设置,更是本书一个突出的艺术特色,让《喜隆桥边》余味无穷。《水浒》中写武松打虎,从武松离开柴进庄开始写哨棒,到喝酒时写哨棒,上景阳冈时写哨棒,睡觉时还写哨棒,直到打虎时读者方知哨棒的妙用。《项链》中写玛蒂尔德借项链、戴项链、失项链到赔项链,一路写来,一路暗示,最后交代项链是假的。开始时似有若无,读者浑然不觉的介绍,到后文揭示原因,展现结果,让读者突然感受到作者早有埋伏,此时豁然开朗。《喜隆桥边》也多次运用了这种写作技巧。第一章陈大阳叫父亲来帮忙五叔时,写道:“胖胖的父亲因为有腿疾,走起路来并不稳,有些跛。”第四章养脆肉鲩写道:“父亲还是一瘸一拐地下车。”最后交代父亲腿伤的原因,为后文父母坚决反对陈大阳和黎秀芬的婚事做铺垫。第十四章写道:“一来是给陈大阳过生日,二来是想了解一下冷冻库的进展。”“那就要投100万元,但我们的冷冻库还没有进展”“她给黎秀芬讲了冷冻库的进度问题”,到第十六章写道:“只有冷冻库与养殖场的一部分人在值班。”“陈大阳的冷冻库又收了50万斤的脆肉鲩和草鱼。”前文似乎不经意地埋伏,后面则让人感觉是有意为之,恰到好处。

方言的运用同样也是《喜隆桥边》的一大亮点,使得作品鱼味无穷。在现代文学史上,欧阳山的《三家巷》在方言运用上以其浓郁的岭南地域特色独树一帜。它打破了“普通话至上”的单一叙事模式,通过方言将岭南地域文化提升到文学表现的重要位置。欧阳山根据不同人物的身份、性格与成长背景,赋予其独具特色的方言表达,使人物开口即如在眼前。“犀利”“巴闭”“搞掂”“唔使啦”“叹早茶”等方言词汇的自然运用,写出了铁匠、商人、小姑娘等不同人物特点。《喜隆桥边》巧妙地将广东方言融入人物对话与叙述中,使人物形象更加鲜活,更有“鱼味”。例如:“威水史”“衰女包”“鸡碎”“撑台脚”“鸡毛鸭血”“死妹丁”“唔使讲”……人物之间的日常交流,这些独特的方言词汇和表达方式,让读者如处渔村,真切感受珠三角地区的文化底蕴,与书中人物一同经历生活的酸甜苦辣。方言自然融入文本,不仅没有造成阅读障碍,反而能帮助读者理解人物性格和感受乡村文化。

《喜隆桥边》以其独特的艺术魅力,在当代乡村题材小说中独树一帜。它是一部关于爱情与事业的奋斗之歌,是对乡村振兴伟大实践的生动记录,更是对渔村文化的深情赞歌。黄廉捷用细腻的笔触、精巧的构思,为读者打造了一个充满魅力的渔村,让人们在阅读中感受到渔村的美好与希望,体会到人性的温暖与力量,也引发人们对珠三角未来发展的深刻思考。

投稿邮箱:2469239598@qq.com,1500字以内,欢迎短文,可配图,图片必须原创。请注明①文体②真实姓名③银行户名④银行账户全称细到支行⑤账号⑥身份证号码⑦联系电话⑧联系地址。文责自负。转载请注明出处。

编辑 方嘉雯 二审 周振捷 三审 黄廉捷