文江北去

我的老家位于南岭中段北麓,湘江上游,接近山脊的地方。有条小河叫文江,在山间冲积出一块块沙坝平地,当地人叫峒。在这些河滩地上,先民筚路蓝缕,开垦出耕地,形成一个个聚落。它们像星星,撒落在南岭山脉的褶皱中。

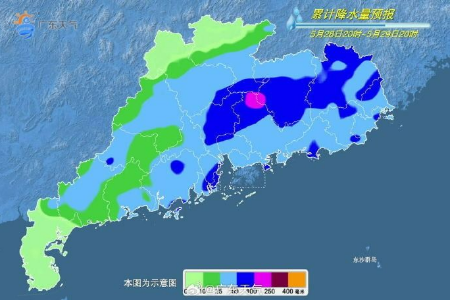

▲文江(配图/吴从惠 摄)

老家地名叫司背街,是明代设置过巡检司的地方。街与文江交叉处,有座石拱桥。拱桥下,就是河码头,街坊邻居挑水洗衣的地方。河水映衬拱桥、古树、村姑,时明时暗如梦如幻,靓丽多姿。

文江是我们的母亲河。我是喝着文江水长大的。没有一条河像她这样寄托我的深情。河不宽,十几米,水不深,可徒涉。流过急滩时,激起白色浪花,唱出时而欢乐时而幽咽的歌。水湾处,才有一两米深。风儿轻悠,吹过河面,泛起层层涟漪。河水蓝蓝,倒映着河边的乌桕杨柳。

不知什么时候我学会了与河水亲密接近,总之是呛过不少水。夏天的太阳炽热难耐,每次干完活,就会邀约小朋友一起到水湾处学狗泡水。把我们的牛群一同赶入河中同浴。

有时,小朋友站在河边一排,玩水上飞石的游戏,我们叫撇水碗。捡起河岸边扁石,朝河面用力撇去。石片在水面上飞掠而过,像蜻蜓点水,激起了一个个水圈,像水碗。看谁的水碗多,飘得远,沉得迟。那些小圆圈慢慢地向外荡漾扩散,直至重归平静,美丽极了。

溪水终年不息,潺潺向北流去。一般清澈见底,只有春雨或夏天台风雨后,水猛涨,漫过河岸,小溪变成了大河。这时,就有利用洪水放竹排和杉木的水工,他们披着蓑衣斗笠,手执一头带铁矛的长竹竿,跟着竹木随水而下,风雨无阻,惊心动魄。

水边,水草茂盛。白鹭等水鸟在河边悠闲觅食,时而飞向天际翱翔。

小河,曾陪伴我度过童年的时光。20世纪六七十年代,留下最深记忆的就是饥饿。每天,几乎都有饿得咕咕叫的时候。有次,村中的一帮一般大的孩童,不知谁先提出,悄悄地蹓进生产队的番薯地偷番薯吃。被大人发现了,我们拔腿就跑。到了河边,像一只只小猴子“扑通扑通”跳到河里去 了。手里抓着番薯,在水里洗净,边游边吃,还冲着追来的大人做鬼脸。可回家后,迎来的是父母竹棍痛打,还扣了工分。

上学了,开始懂事了。我学会了为家庭分担忧愁。那时,河里有很多鱼虾。经常有人电鱼,我跟着大人去捞。没人电鱼时,我们跟着大哥学会了罾鱼捉虾。用一种竹制的鱼篓,里面放五香粉做诱饵,沉入水中,用石压住。人躲在附近,一会再过去提出篓子,常有小鱼小虾。有时,在河中修座八字形水坝,顶端放竹筛。利用水流惯性,鱼误入筛上。夏夜,还会扛着网罾,提着松明,钓鱼捉虾。每次都小有收获。有时,用来改善生活,慰劳久不见荤腥的肠胃。有时,拿到墟市去卖,挣几块钱帮补家用或交学费。那钱可管用了。

我还在河里放过鸭子。开始,每天放学后,去田里捉小蟹、小青蛙回来煮熟,剁碎拌糠给小鸭子吃。稍大,就把小鸭赶到小河里,让鸭在河里自行戏水、觅食。鸭蛋也是用来换油盐钱的。

文江,是一条温馨美丽的江。它长年水量充沛,人们修坝或制筒车提水,浇灌两岸农田。夏秋收二季水稻。金秋十月,一望无垠的金色稻浪,秋风吹来阵阵稻香。

文江,是一条富饶的江。它造福乡民,沿岸有不少水力做动力的榨油坊、碾米坊,甚至发电站,给山乡村民带来富裕美好的生活。

上大学后,我离开了家乡。算来只在这块土地上生活了十七年。这十七年,比任何一个时期都重要。这里,是我成长的摇篮,是我三观形成的土壤,也是我文学创作的富矿。大学毕业,先在县城教书,后又从政从戎,偶尔回乡,常在河边踱步。看到河中倏忽往来的游鱼,又想下到河里去捉。有时,照样拾起河岸石片,用力往河面拋去。老夫聊发少年狂,心无碍,又何妨。这美丽的一瞬间,伴随我的笑声向远方飘荡,好像又回到了童年时光。

文江的水又绿了,天空更蓝。河水曾承载乡亲们的泪水血汗,也伴随着村民的欢声笑语流向洞庭长江。我时常在梦里闪现这条小河,闪现在河边度过的欢乐时光。今天,文江和着岁月的节奏,依然欢快地奔向远方,奔向更加美好的未来。

(不收微信来稿!投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请注明①文体②真实姓名③银行户名④银行账户全称细到支行⑤账号⑥身份证号码⑦联系电话⑧联系地址。文责自负。转载请注明出处。)

编辑 徐向东 二审 向才志 三审 岳才瑛