一幅精神还乡的优美画卷

——读程明盛长篇报告文学《出伶仃洋》随笔

海德格尔认为,回归“天地人神”四位一体的生命家园,是人类唯一的命运和自由。这里所说的“神”,应该指向人心目中那些美好的东西,可以理解为人类对理想生活的追求,它并非唯心主义的那个住在天上指手画脚的超自然的存在。精神还乡大概就在这个范围。

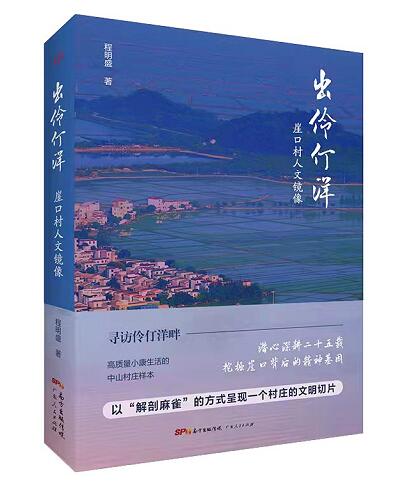

▲程明盛长篇报告文学《出伶仃洋:崖口村人文镜像》近日出版发行

程明盛的《出伶仃洋》给我印象最深的东西,如果用一句话概括,就是很好地描绘了精神还乡的优美画卷。

盛子(我一直这样称呼他)是我二十多年的同事,关于他的故事,我是应知尽知,现在揭露一二。

首先,他是一个非常“较真儿”的记者。多年前,有一位工厂的女工辞职,工厂不但不支付拖欠的工资,反而要女工倒赔工厂三万元。这场官司从劳动局一直打到法院。盛子的新闻报道也从劳动局一直追到法院。有一次,报社领导去市里开会,恰巧遇到一位领导,领导问:“你们报社有个记者叫程明盛,他是谁呀?” 话传给盛子,他不为所动,后来一直追着这场官司,直到女工胜诉。

“较真儿”使程明盛写出了许许多多令读者信服的好新闻。如《“天之骄子”回村找“坐标”》《“最后100米”电费博弈》《“二房东”剪羊毛 中小微企业伤不起》《梅花香自苦寒来》等。

“较真儿”也是作家最优秀的品质。更是认知采访对象,求得真知的必经之路。

其二,盛子是一位善于描写新闻细节的记者。有一次,他与同事去餐馆吃饭,一只苍蝇失足落入酒杯中,他忙叫服务员,示意她将杯子拿走,哪知服务员自作聪明,拿了一只牙签,放在杯口与酒之间,为苍蝇搭了一座桥,苍蝇很急迫地顺着牙签爬了上来,然后,服务员笑容可掬地向盛子伸手示意可以喝了。这一幕让所有在场的人都看呆了。更可气的是,餐馆经理却说服务员没错。后来,盛子把这个细节写在稿件中,至今很多读者还记得。

我举这两个例子的意思,是想说报告文学是用文学语言书写具有新闻性人或事的文学样式。“较真儿”是全面认知人或事的必要条件。我认为,无论是新闻抑或纪实文学,都是从认知客体开始的,如果对客体认知不全面,就很难做出正确的判断。任何事物都具有多面性和复杂性,比如人,我曾经听过科学家尹烨介绍他参与国际人类基因组计划的情况。他说,一个人的机体拥有三十亿对碱基,每个人身上携带的病毒就有十万到十九万种,仅目前在世界上流行的冠状病毒,每个毒株就有三万对碱基。仅此,我们完全可以说人本身就是一个复杂的生态系统,如果再讲到人的意识系统,那就更加复杂了,所以,对人的认识往往是最难的,我们只能通过“较真儿”,尽可能多地掌握一些关于人的信息。事物与人一样,都是一个复杂的存在,它们不但内部复杂,而且与外界的联系更为复杂。如果没有“较真儿”的精神,就不可能接近人和事物的本真。

过去,我们一直认为,新闻或纪实文学都是对客观事物的书写,而且特别强调“客观”二字。实际上,我们所书写的只是作者对某些人与事物的认知与感悟,我们的认知与感悟,究竟有多少成分是接近本真的,取决于我们的“较真儿”程度。

当然也取决于多重典型细节的把握,细节是文学最有生命力的纤维组织,见微知著莫过于此。所谓的典型细节,就是符合作家创作主旨的细节。任何事物都有很多枝枝蔓蔓,典型细节的运用就是将一捧散漫的花草打落成一个精美的盆景。记得鲁迅先生在小说《孔乙己》中,有这样一段描写:“穿的虽然是长衫,可是又脏又破,似乎十多年没有补,也没有洗。”这个细节既说明孔乙己是秀才打扮,又说明这个秀才的寒酸和落魄。

盛子的“较真儿”及对细节的准确把握,成就了他的很多大制作。

记得前些年,盛子在创作《大国空村》之前,曾几次跟我讲,“制造”他的那个村庄,除了老弱病残,几乎已经空村了,这是我第一次听到空村问题。后来,又听几个朋友说他们那里也空村了。盛子很想拉我去他们村看看,由于种种原因我未能成行。看得出,他对空村问题很是忧虑,也很想用手中笔鼓与呼,只是找不到突破口。我建议他多走走多看看,掌握的材料多了,就知道如何下笔了。从此,他把几年的节假日全都放在了千公里之外的回乡采访中,甚至几个春节都是独自一人在家乡度过的。进而,他把行囊中的忧思全都写在了《大国空村》中。

我很欣赏他的“较真儿”,我常和同事们讲:盛子是一位善于完成急难险重任务的记者。每每有急难险重任务时,我都会不由自主地想起盛子,盛子也总是不负重托,极尽所能。有一年,我们策划了一个大型系列报道“中山品牌走神州”活动,这是《中山日报》自创刊以来,第一次走向全国报道“中山制造”,为了确保活动成功,我们首批派盛子去了北京和东三省,他竟然走进黑龙江的一个家庭,从这个家庭找出了12件“中山制造”。这种采访形式后来成为公认的经典采访案例。

好了,言归正传。

崖口村是一座远近闻名的村庄,她的出名在很大程度上来自于人民公社式的所有制形式。前几年,我曾经走进这座村庄,进行过一个多月的采访,主要为申报省重点文学体裁做准备,本题材一路过关斩将冲到最后关口——专家评审,结果有个专家突然说:崖口这种所有制形式与当前形势似乎不够和谐。我忙解释:崖口的所有制形式,并不像人们传说的那样,其实,他们的所有制形式是多样化的,与国家稳定三农的形势是契合的。特别是集体所有是近年来广大农民群众所推崇的。结果,那位专家冷笑一声说:我觉得崖口模式待商榷。评审会结束后,另一位专家说:这个题材可惜了。

按说,近年来中国的很多农村都重新审视集体所有制形式,很多农村又理直气壮地走上了集体所有制康庄大道。当然在内涵上增添了更加适合新时代发展的内容。崖口村也不例外,他们在保持集体所有制的同时,很多人也搞起了多种经营,一些人当上了老板。老支书陆汉满跟我说:“当年之所以坚持集体所有制,就是考虑到很多青壮年要么去了港澳,要么外出搞经营了,剩下的都是一些弱劳力或除了农活干不了其他事的人,这些年,我们除了农活,还围海造田三万多亩,集体资产不断增长,农民的生活也得到了改善。”

遗憾的是,我的创作热情却伴随着那一瓢冷水而熄灭了。一年后,著名学者、报告文学作家王宏甲创作的《塘约道路》出版,并引起了中央及广大农村的广泛关注。这时候,我才后悔自己没有坚持当初的想法。

2020年秋天,我和盛子到左步村找前第一书记吴飞雄,吴飞雄又约了南朗镇宣委欧嘉喜,在谈到创作问题时,欧嘉喜说:“左步村和崖口村都可以写。”当即,我和盛子分工,我写左步,盛子写崖口。初稿出来后,我们互相传给了对方,我为盛子的精明和作品的精巧感到惊喜。原先,我构思崖口村这部作品时,曾想把它放到大背景中,对它的所有制形式进行切片式解构,主要是探究这种所有制形式,为什么能够在大面积实行家庭联产承包责任制状态下活出自己的特色。这个主题在那些死抱着家庭承包制不放的人眼里,确实有些敏感度。而盛子却巧妙地绕过这个主题,王顾左右而言别的。他就像一个挎着鱼篓的赶海人,不经意地拾捡着那些闪光的贝壳珍珠,而这些贝壳珍珠恰好串起了崖口村辉煌的过去和今天。

举个例子,《出伶仃洋》第三章:土地情节。主要描述了以满叔为代表的崖口人向海要田的感人故事,十多年间,他们克服重重困难,在保持崖口良好自然生态的情况下,围海造田三万多亩,平均每人将近十亩,这可是一笔可观的财富。实际上,盛子在呈现这一感人景观的同时,已经把崖口人那种战天斗地、百折不挠的精神揉搓其中了。

所谓的精神还乡,说到底是意义层面的东西,仅就《出伶仃洋》的书写特质而言,它不仅是对绿水青山的审美,更是对村庄文化的审美;不仅是对历史源流的审视,更是对人文境遇的审视;不仅是对文化底蕴的发掘,更是对人的心灵的发掘。我们翻阅那一章一节的文字,总会感觉到那闪着金光的珍珠里,似乎隐藏着一种颠扑不灭的东西,这大概就是精神吧!

庄子认为:“敬之而不喜,侮之而不怒者,唯同乎大和者为然。”大和者,是否可以理解为天地人神的和谐一统呢?近些年,崖口人面对毁誉、面对利益、面对形形色色的关口,似乎总是采取不喜不怒的态度,始终咬定土地不放松,终于咬出了一片中国红。盛子的叙述娓娓道来,看似淡然的笔调,却是于无声处的惊雷,他顿时让读者明白了崖口村是在各方逐利者都在虎视眈眈盯着土地的境遇中保护土地的,其中的苦痛只有崖口人知道。

中国是一个农业社会,土地情结是根深蒂固的。在中国人眼里,土地就是命根子,谁会拿着命根子开玩笑呢?所以,中国人讲寸土必争。既和天争、也和人争、更和大自然争。再进一步演绎,土地说到底就是吃饭问题,在中国人心目中,吃比天大,正所谓民以食为天。自古以来,老百姓无不是吃饱了就安居乐业,饿急了就揭竿而起。在中国语言中,吃是一个最生动、最忙碌、最言简意赅的字,任何行为都可以用吃来概括,形容一个人干活很踏实,叫吃苦耐劳;一个人在单位很受器重,叫吃香;一个人遇到某种惊喜,叫大吃一惊;一个人胳膊肘往外拐,叫吃里扒外;一个人被某人拒绝了,叫吃闭门羹;一个人被人告了,叫吃官司;一个人能力较弱,叫吃白饭……吃可以演绎出上千个有关的词语。可见,吃是融化在中国人血液里的,也是融化在崖口人血液里的,盛子准确地把握了崖口人血液里的东西,并且以每个珍珠似的故事为载体,将这些血液里的东西,浓缩成精神还乡的文化符号展示出来,不能不说这是盛子的精明。

报告文学有多种叙述方式,如李春雷的画面感极强的短篇报告文学、杨黎光的思辨性报告文学、王宏甲的调查类报告文学、梁鸿的走读性报告文学等,都是报告文学家族中的佼佼者,但无论怎么有自己的风格,最终都离不开文化的浸淫,只有文化内涵深厚的报告文学,才是优秀的报告文学。

文化内涵是一种理性的认知,是人类进步的精神力量,它体现了人类对一切美好事物的向往与追求,蕴含着一种强烈的精神还乡意识。

中山是一座具有符号意义的城市,特别是近代,为中国历史增添了不可磨灭的色彩,形成了独具特色的香山文化,涌现出了以世纪伟人孙中山为代表的一批光耀中华的名人。作为新时代的作家,我们生活在这片沃土上是一种造化,能为这座城市树碑立传,更是一种造化。

期待着更多《出伶仃洋》式作品问世。

》》》》链接

▲郑万里:历任中山日报社总编辑、中山市作家协会主席。中国作家协会会员,高级编辑。已出版长篇报告文学《中国灯都》《梦回东方》《渔歌水韵》(与人合作)《山河血脉》;文学评论专著《诺贝尔文学之魅》《纷繁世界的背影》;散文集《万里抒笔》:新闻理论专著《新闻超限战》《新闻认知论》等著作。另,发表中短篇报告文学《珠三角启示录》《高考出示黄牌》《少年悲歌》《一个死囚的生命历程》《千万港元大劫案》《第五种犯罪》《生者与死者的对话》《妈妈,来生我再报答你》等。曾获得《中国作家年度优秀长篇作品奖,广东省“有为杯”优秀报告文学奖,第二届华侨华人文学奖,中国教育新闻一等奖,广东省新闻奖“金梭奖”,广东省新闻奖一等奖,全国党报新闻一等奖等三十多个国家级和省级重要奖项。

▲程明盛:广东省作家协会会员,中山市首届十佳记者,现任中山日报社副总编辑。生于湖北孝感应城乡村,1994年辞去机关工作南下赶海,以新闻为业,辗转东莞、珠海,觅中山故里而栖。2015年出版纪实文学作品《大国空村》,当年获首届广东省“有为杯”报告文学奖。

◆中山日报社媒介拓展中心

◆编辑:徐向东

◆二审:向才志

◆三审:岳才瑛

◆素材来源:中山日报