我的春联故事

春联,是春节最有标志性的装饰之一。

忘记了家住小楼里时是否贴春联,至迟在拱桥背住下后开始了,那是一九七一年的事。

大年三十,是最忙碌的一天。三十夜晚,三十场事。主要任务是搞卫生和贴春联。先扎扫把,扫除屋里蛛丝。一年就搞那么一次卫生,特别隆重。蛛丝上早挂满了油烟,像香肠那么肥大,我们叫扫堂霉。然后把几张条凳饭桌子搬到河边用节节草擦拭。最后一项任务就是写春联。

当年,也不知为何家家户户要贴对联,而且要用红纸书写。

父亲先买好了一张红纸,安排我去找一个郭姓爷爷写春联。

郭爷爷住在缝衣社后紧靠第四中学围墙的一栋土砖屋。这里很偏僻。门前有个厂棚,放着村里人一些东西。

郭爷爷是我们村的文化人,写得一手好字。据说在旧社会被逼着当了几个月的伪保长,以后被视为余孽渣滓。平时,只有爷爷奶奶两人孤单生活,连走路也佝偻着腰。我不知道老爷爷还有亲人在外地工作。郭爷爷对我很好,平时看到我,也爱摸摸头夸我。我见爷爷裁纸接纸,然后在农家历里抄录一幅适合的内容写上。待字稍干,卷起让我带走。

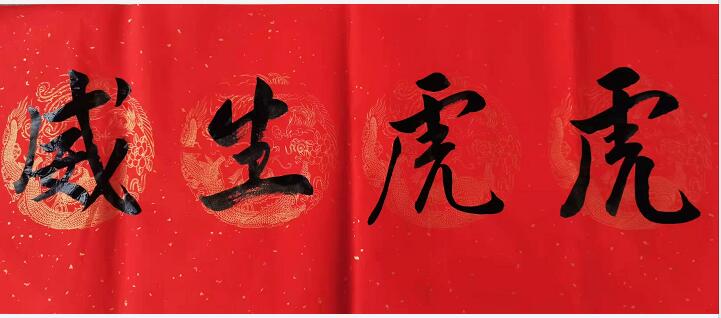

有时,也偶尔看到其他乡亲袖着双手,胳肢窝夹着红纸,来到郭爷爷家叫写春联的。我就不急着回家,继续看爷爷写春联。在他家堂屋的红漆大方桌上,先对折几下,然后用剪刀嚓嚓几刀,一张红纸顿时分解成了几副纸。郭爷爷站在方桌前,凝思片刻,便挽袖举笔,蘸墨,运腕,狼毫笔尖唰唰在纸上移动,行云流水,笔锋过处墨光闪闪。不一会,整个堂屋地上凳上桌上都摆满了散发着墨香的春联。阳光透过门窗照射到对联上,红色的光反射到角角落落,也映红了郭爷爷那张沧桑的脸。仿佛这个时候,郭爷爷才找回到了人间温暖和做人的尊严。

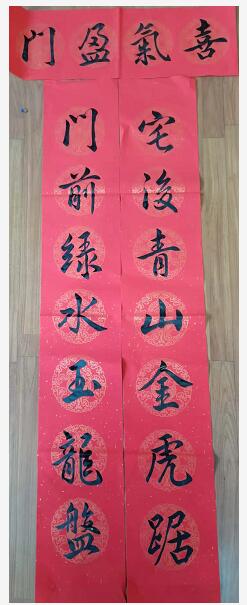

对联上写的都是吉语瑞言。读起来朗朗上口,品起来心生暖意。我带着郭爷爷写的春联回来张贴。扛出一条凳,摆在门口,先是仔细地扯下依旧有些红色的旧春联,再将丝瓜络子蘸满米汤均匀地抹在门框四周。看好上联和下联,分别端端正正轻轻贴上,再用抹布轻轻刷下,红红的春联就算是贴好了,再将威风凛凛的秦叔宝和尉迟恭贴在门叶中央。关上门仔细端详,红红的对联和门神透着喜兴。寒舍终于有了些许新年景象。

这种生活延续了好多年。

后来长大了,才知贴春联也叫贴年红,古已有之。王安石就写过“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”的诗。桃符就是对联的前身。对联,老家也叫做门对子,与年画、福字、窗花、灶贴等,通称年纸,雅称年红。

改革开放后,每到年前,墟市上便出现写春联的摊贩。街道的一段,摆满了一长溜写春联的长案。书写春联的,有白须飘逸的长者,也有身及书案的学童,还有年轻女子等。有些是商业行为,也就收点纸墨钱,有些是政府专门组织的送春联下乡活动,免费送。年长者花镜歪戴,摇头晃脑,念念有词,挥毫泼墨,一联顷刻间书写完成。青葱少年或妇女,多半是徒弟,为师傅裁纸压纸,把写好的春联挂在绳上。书写的内容多应时之作或是传统经典之作。如“五湖四海皆春色,万水千山尽朝辉”“一年好运随春到,四季彩云滚滚来”“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”“耕读传家久,诗书继世长”“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”“天增岁月人增寿,春满乾坤福满门”等内容。每一台书案前,都是人头攒动,一干人等欣赏书者龙飞凤舞地书写。草书,章法多变,气韵流畅;楷书,笔势呼应,方正平直。春联摊的热闹也衬托了集市里买卖的热闹,充溢着欢快的气氛。

我家1989年在公路边建了新房子,我才开始自撰自写春联。我写联从不用生僻词语,也少引经据典,文风素雅清淡,词句朴实自然。或叙事,或绘景,有回顾有展望,都是亲身经历,一字一句,发自肺腑,虽不完全符合平仄,但让人读后感亲切。“改革动人心神州春暖山河秀,开放兴国运华夏龙腾日月新”“淑女于归,春风入户堂溢瑞;华堂新造,紫燕绕梁室臻祥。”满是幸福人家的喜悦。高大的门楣,配上触景生情的长联,喜悦之情和昂扬之气跃然纸上。可惜这些联大都没收存。

如今,过春节的春联几乎都是印刷品,豪华艳丽且省事方便。贴对联的活也早交给了年轻人。但一看到春联,我心里便有一股别样情怀,便想起当年写春联的种种故事。

春联,是传统文化的载体,传播着春潮春讯春意,表达着人们对未来的希冀,对新年顺利殷实的渴求。

春联,就是希望的使者。

〖投稿邮箱:2469239598@qq.com,1600字以内。请一投一稿,并注明文体和真实姓名、联系方式及银行账户全称、户名、账号等。“写手”栏内的作品可报名参加当期季度赛,获奖者分别给予一、二、三等奖及入围奖奖金;当月阅读量排名前10的给予100元/篇(作者有多篇阅读量排名入前10的,只取其一);主编每月推荐5篇给予100元/篇奖励。〗

◆中山日报社媒介拓展中心

◆图/吴从惠

◆编辑:徐向东

◆二审:韦多加

◆三审:黄廉捷

◆素材来源:中山日报